La cittadella kafkiana di Mervyn Peake

«Gormenghast, ovvero l’agglomerato centrale della costruzione originaria, avrebbe esibito, preso in sé, una certa qual massiccia corposità architettonica, se fosse stato possibile ignorare il nugolio di abitazioni miserande che pullulavano lungo il circuito esterno delle mura inerpicandosi su per il pendio, semiaddossate le une alle altre, fino alle bicocche più interne che, trattenute dal terrapieno del castello, si puntellavano alle grandi mura aderendovi come patelle a uno scoglio. Questa fredda intimità con la mole incombente della fortezza era concessa alle abitazioni da leggi antichissime. Sui tetti irregolari cadeva, col variare delle stagioni, l’ombra dei contrafforti smangiati dal tempo, delle torrette smozzicate o eccelse e, enorme fra tutte, l’ombra del Torrione delle Selci che, pezzato qua e là di edera nera, sorgeva dai pugni di pietrame nocchiuto come un dito mutilato puntando come una bestemmia verso il cielo».

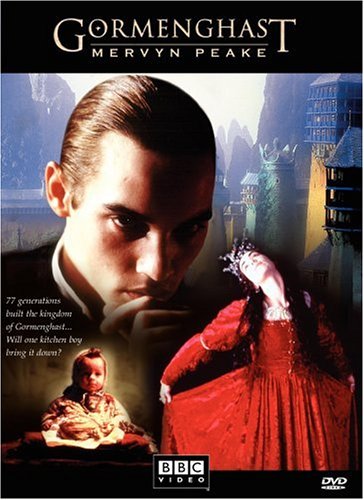

Comincia così la trilogia di Gormenghast, la monumentale saga che Mervyn Peake – poeta, romanziere, pittore, illustratore, reporter – compose tra il 1946 e il 1959, pressoché in parallelo al capolavoro di Tolkien. Nel suo mondo, però, non troverete artefatti incantati né eserciti, non viaggi presso continenti remoti o popoli esotici e tanto meno scuole di magia. Allora cos’è Gormenghast? È un castello «infinito e insensato come una giornata tenebrosa», un «desolato formicaio di pietra» di cui nessuno conosce le proporzioni. L’addossamento ipertrofico di aggettivi e subordinate ne rispecchia perfettamente la struttura impossibile da abbracciare con un colpo d’occhio, inafferrabile, decadente, perennemente incompleta. Perché Gormenghast è, soprattutto, la concrezione della Legge e del Rituale: «un mondo dove il cambiamento era un delitto» e la morte per mancanza d’amore è abitudine. In questa sgangherata corte dei miracoli vivono personaggi memorabili che, a dispetto dell’apparente stravaganza, il lettore dovrà prendere assolutamente sul serio: la monumentale Contessa Gertrude con il suo seguito di duecento gatti bianchi; la figlia Fucsia, sensibilissima, malinconica e struggente; le gemelle Cora e Clarice, sciocche quanto cattive, dagli occhi «vacui come funghi»; Ferraguzzo, lo sguattero subdolo e ambizioso; il pirotecnico dottor Floristrazio di fatua favella e la sorella Irma, archetipo di ogni zitella. E inoltre Maestri del Rito con nomi degni di diavoli danteschi (Agrimonio, Barbacane) e la scalcagnata truppa del corpo docenti: Carampanio, Opus Flatulo, Flanelgatto, Pentaprisma… una schiatta indolente e arrivista da far rizzare i capelli al perbenismo pedagogico di Hogwarts. E poi c’è il giovane e irrequieto Tito, naturalmente, settantasettesimo Conte del casato de’ Lamenti, che succederà al padre Sepulcrio… Mentre la BBC le ha addirittura dedicato una serie televisiva, in Italia sono stati tradotti soltanto i primi due volumi a distanza di vent’anni: il primo, Tito di Gormenghast (Adelphi, pagg. 546, euro 24,00), era comparso nel lontano 1981, mentre la bella traduzione di Roberto Serrai presenta la seconda parte, Gormenghast (Adelphi, 2005, pagg. 594, euro 24,00), il tassello più oscuro dell’opera. Evidente fin dal titolo che il protagonista è, ora più che mai, il grande castello. Questa è la visione che ne ha Ferraguzzo dall’alto, in una notte piovosa:

perfettamente la struttura impossibile da abbracciare con un colpo d’occhio, inafferrabile, decadente, perennemente incompleta. Perché Gormenghast è, soprattutto, la concrezione della Legge e del Rituale: «un mondo dove il cambiamento era un delitto» e la morte per mancanza d’amore è abitudine. In questa sgangherata corte dei miracoli vivono personaggi memorabili che, a dispetto dell’apparente stravaganza, il lettore dovrà prendere assolutamente sul serio: la monumentale Contessa Gertrude con il suo seguito di duecento gatti bianchi; la figlia Fucsia, sensibilissima, malinconica e struggente; le gemelle Cora e Clarice, sciocche quanto cattive, dagli occhi «vacui come funghi»; Ferraguzzo, lo sguattero subdolo e ambizioso; il pirotecnico dottor Floristrazio di fatua favella e la sorella Irma, archetipo di ogni zitella. E inoltre Maestri del Rito con nomi degni di diavoli danteschi (Agrimonio, Barbacane) e la scalcagnata truppa del corpo docenti: Carampanio, Opus Flatulo, Flanelgatto, Pentaprisma… una schiatta indolente e arrivista da far rizzare i capelli al perbenismo pedagogico di Hogwarts. E poi c’è il giovane e irrequieto Tito, naturalmente, settantasettesimo Conte del casato de’ Lamenti, che succederà al padre Sepulcrio… Mentre la BBC le ha addirittura dedicato una serie televisiva, in Italia sono stati tradotti soltanto i primi due volumi a distanza di vent’anni: il primo, Tito di Gormenghast (Adelphi, pagg. 546, euro 24,00), era comparso nel lontano 1981, mentre la bella traduzione di Roberto Serrai presenta la seconda parte, Gormenghast (Adelphi, 2005, pagg. 594, euro 24,00), il tassello più oscuro dell’opera. Evidente fin dal titolo che il protagonista è, ora più che mai, il grande castello. Questa è la visione che ne ha Ferraguzzo dall’alto, in una notte piovosa:

«Mura alte e sinistre, come banchine di moli, o segrete per i condannati, svettavano nell’aria acquosa o curvavano maestose in archi prodigiosi di pietra crudele. Perduti tra le nubi, i picchi scoscesi del monte Gormenghast sembravano rizzare i capelli – i ciuffi fradici di erbacce. Contrafforti e altre costruzioni irriconoscibili incombevano sulla testa di Ferraguzzo come carcasse di navi sfasciate, o mostri marini incagliati dalle bocche e dalle fronti grondanti, frutti beffardi di mille tempeste. Uno dopo l’altro, in tutte le pendenze, i tetti salivano e scendevano davanti a lui; una dopo l’altra, giù in basso, le terrazze splendevano cupe sotto la pioggia, e le loro pietre dimenticate danzavano e cantavano scrosciando».

Siamo agli antipodi della cittadella rinascimentale costruita a misura d’uomo, secondo una precisa pianta geometrica che l’osservatore esterno può individuare subito e il cittadino, dall’interno, percepisce nell’armonia degli spazi: siamo nella dissennatezza di un organismo metropolitano che si sgretola senza che nulla di nuovo venga costruito. Una necropoli. Un’architettura del tutto arbitraria, inabitabile come ogni Legge che smarrisce il proprio ruolo di mezzo per elevarsi a fine autofondante e indiscutibile. Il capolavoro di Peake merita di essere conosciuto per molte ragioni tra cui, innanzi tutto, l’intensità visionaria. Perché più che un luogo concreto Gormenghast è un’entità metafisica, che si estende fino a coprire il mondo intero:

«Da quel punto, il castello si alzava sull’orizzonte come la gigantesca scogliera di un continente; un litorale rosicchiato da innumerevoli insenature e morso in profondità da baie ombreggiate. Un continente, con un assembramento di isole al largo delle coste; isole di tutte le forme che una torre può assumere; arcipelaghi interi; istmi e promontori; tetre penisole di pietra frastagliata – un panorama inesauribile, rispecchiato in ogni dettaglio dalle paurose profondità sottostanti».

Gormenghst è un arrovesciato Castello kafkiano da cui non si può fuggire: nulla esis

te che non sia riferito ad esso, prigione di cerimoniali immemori di cui nessuno conosce più il  senso proprio come gli elementi del castello, erosi da secoli senza memoria, diventano una selva di «costruzioni irriconoscibili». Anche il Castello di Kafka, che l’agrimensore K. contempla da lontano, appare una costruzione disarmonica, arraffata, con tetti di lamiere addossate a torrette. Un discorso a parte meriterebbero gli ambienti dove si svolge Il processo: soffitte, scantinati, un’architettura parallela e – anche qui, decadente – a quella in cui si svolge la vita ordinaria. Pure Barbacane, il ripugnante Maestro del Rito, ricorda i barbuti e luridi custodi che sempre sbarrano la strada al ribelle kafkiano. Perché di ribelli, a Gormenghast, ce ne due; eppure, per paradosso, sono avversari. Uno è il garzone sfuggito dalle cucine per scalare il castello fino ai tetti, Ferraguzzo, prodotto di quel mondo artificiale, il rivoluzionario che vuole abbattere l’Autorità per occuparne il posto; mentre l’altro è Tito, il bambino, l’anarchico naturale che ha la grazia del gioco. Ed è lo sguardo del bambino a caratterizzare la scrittura di Peake e a svelarci che cos’è autentica fantasia: una scrittura «aggressivamente tridimensionale» – come ha scritto Antony Burgess – e iperreale che trapassa dal sogno in allucinazione, e ci incanta con quella mistura di meraviglioso e pauroso che ritroviamo negli sproporzionati disegni dei più piccoli. Il tuttopieno di Peake è il rovescio della torturante linearità di Kafka, la sua precisione di miniaturista ingigantisce l’insignificante fino a renderlo mostruoso e irriconoscibile, le pause esasperanti caricano le azioni dei personaggi all’inverosimile, pronti a schizzare come molle. La vera magia, sembra dire Peake, è nello sguardo: una lezione che ha avuto pochi seguaci, ma eccellenti, come le fantasmagoriche parabole della spagnola Ana Maria Matute: Cavaliere senza ritorno (Sellerio, 1999), Dimenticato Re Gudù (pp. 825, Rizzoli, 2000 – raccomandato!) e Aranmanoth (Madrid, 2000).

senso proprio come gli elementi del castello, erosi da secoli senza memoria, diventano una selva di «costruzioni irriconoscibili». Anche il Castello di Kafka, che l’agrimensore K. contempla da lontano, appare una costruzione disarmonica, arraffata, con tetti di lamiere addossate a torrette. Un discorso a parte meriterebbero gli ambienti dove si svolge Il processo: soffitte, scantinati, un’architettura parallela e – anche qui, decadente – a quella in cui si svolge la vita ordinaria. Pure Barbacane, il ripugnante Maestro del Rito, ricorda i barbuti e luridi custodi che sempre sbarrano la strada al ribelle kafkiano. Perché di ribelli, a Gormenghast, ce ne due; eppure, per paradosso, sono avversari. Uno è il garzone sfuggito dalle cucine per scalare il castello fino ai tetti, Ferraguzzo, prodotto di quel mondo artificiale, il rivoluzionario che vuole abbattere l’Autorità per occuparne il posto; mentre l’altro è Tito, il bambino, l’anarchico naturale che ha la grazia del gioco. Ed è lo sguardo del bambino a caratterizzare la scrittura di Peake e a svelarci che cos’è autentica fantasia: una scrittura «aggressivamente tridimensionale» – come ha scritto Antony Burgess – e iperreale che trapassa dal sogno in allucinazione, e ci incanta con quella mistura di meraviglioso e pauroso che ritroviamo negli sproporzionati disegni dei più piccoli. Il tuttopieno di Peake è il rovescio della torturante linearità di Kafka, la sua precisione di miniaturista ingigantisce l’insignificante fino a renderlo mostruoso e irriconoscibile, le pause esasperanti caricano le azioni dei personaggi all’inverosimile, pronti a schizzare come molle. La vera magia, sembra dire Peake, è nello sguardo: una lezione che ha avuto pochi seguaci, ma eccellenti, come le fantasmagoriche parabole della spagnola Ana Maria Matute: Cavaliere senza ritorno (Sellerio, 1999), Dimenticato Re Gudù (pp. 825, Rizzoli, 2000 – raccomandato!) e Aranmanoth (Madrid, 2000).

Articolo parzialmente pubblicato su Letture n. 625

Cos’è Orthanc e cosa Barad Dur; l’addossamento del Potere cieco la cui vista spazia senza abbracciare l’armonia, alla cima di un essere dine a se stesso chè è fagocitare terreo e senza prospettiva di contro alla similare ipertrofia di un castello vario e vasto come un continente. Cos’è il potere dinanzi all’occhio di essere piccoli dallo sguardo differente, siano i Tito, i Frodo e i tanti altri figli della mezzanotte che dal fantastico approdano al realismo magico della realtà che si frastaglia laddove, come scrisse Holderlin (e come mi riferì altrettanto Savia Bocca)”tutto è intimo”.

Interessantissimo post! Mi colpice soprattutto l’inedita definizione dei disegni dei bambini (messa in parallelo con lo stile di Peake): meravigliosi, paurosi, sproporzionati. Abituati a ingabbiare il bambino nelle rassicuranti categorie del morbido e carino, perdiamo di vista la loro creativita’ netta, libera, spiazzante, allucinata.

Non conoscevo Peake, ma questa sua fantasia aggressiva ora mi attira….

Allora, solo oggi ho letto “La ballata della bomba volante” di Peake (Interlinea, 2001) e Alessandro Zaccuri, qui in veste di traduttore, scrive nell’introduzione: «Gormenghast è anzitutto Il castello di Kafka contemplato dall’interno: non un luogo al quale non si può accedere ma, in modo altrettanto angoscioso, un luogo dal quale è impossibile evadere».