Edward Hopper: la pittura che rende epica la noia

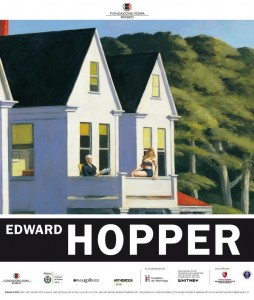

Si è aperta il 16 febbraio a Roma una grande rassegna antologica dedicata al pittore statunitense Edward Hopper (1882-1967), uno dei pittori di “culto” del Novecento. La mostra, che resterà aperta fino a metà giugno, è promossa dalla Fondazione Roma in collaborazione con il Whitney Museum of American Art di New York. Giunge nella capitale dopo l’esposizione di Milano e prima di approdare a Losanna. Rappresenta una conferma del fatto che le immagini di Hopper richiamano un grande pubblico e stimolano l’immaginazione in maniera profonda e vibrante. La sua opera, del resto, ha influenzato altri pittori (ad esempio, David Hockey), ma anche registi (Alfred Hitchcock, Wim Wenders, David Lynch, Paul Thomas Anderson, e molti altri), fotografi e soprattutto poeti e narratori quali Paul Auster, Raymond Carver e Mark Strand, fino a plasmare un vero e proprio immaginario condiviso e a lasciare una profonda traccia nella cultura popolare.

Si è aperta il 16 febbraio a Roma una grande rassegna antologica dedicata al pittore statunitense Edward Hopper (1882-1967), uno dei pittori di “culto” del Novecento. La mostra, che resterà aperta fino a metà giugno, è promossa dalla Fondazione Roma in collaborazione con il Whitney Museum of American Art di New York. Giunge nella capitale dopo l’esposizione di Milano e prima di approdare a Losanna. Rappresenta una conferma del fatto che le immagini di Hopper richiamano un grande pubblico e stimolano l’immaginazione in maniera profonda e vibrante. La sua opera, del resto, ha influenzato altri pittori (ad esempio, David Hockey), ma anche registi (Alfred Hitchcock, Wim Wenders, David Lynch, Paul Thomas Anderson, e molti altri), fotografi e soprattutto poeti e narratori quali Paul Auster, Raymond Carver e Mark Strand, fino a plasmare un vero e proprio immaginario condiviso e a lasciare una profonda traccia nella cultura popolare.

La mostra romana raccoglie oltre centosessanta opere dell’artista, componendo un percorso che attraversa tutta la sua produzione, pur mancando di presentare alcuni dei suoi più grandi capolavori, l’assenza dei quali si fa sentire. Perlustrando le sette sezioni nelle quali è stata articolata è possibile cogliere istantanee di vita ordinaria: persone intente al lavoro in spazi privati o colte in momenti imprevedibili, tipiche strade americane, vetrine, case che si stagliano imponenti, tetti e terrazze: i luoghi del vasto campo dell’esperienza umana ordinaria. In particolare Hopper sembra essere il pittore della solitudine, dei luoghi solitari e delle persone che sembrano non poter comunicare tra loro: ha dipinto strade con negozi chiusi, rotaie senza treni, pompe di benzina senza auto attorno, locali senza avventori, teatri senza pubblico, sale di attesa deserte. Parole come “vuoto”, “solitudine”, “abbandono”, “estraneità”, “separazione” ricorrono spesso nei commenti ai quadri di Hopper. Il mondo del pittore americano sarebbe, dunque, una sorta di waste land, di “terra desolata” di marca eliotiana. In tal senso si è parlato di un radicale pessimismo.

Si risolve in questi termini, dunque, la sua arte? È dunque la solitudine il senso fondamentale di queste opere?

Pittore che visse in pieno clima esistenzialistico, Hopper sarebbe espressione della coscienza dei suoi tempi, della crisi, del dramma dell’esistere e della sua insignificanza: è questa la “vulgata” hopperiana, che il catalogo della mostra romana sembra confermare pedissequamente, fino alla conclusione di Vittorio Sgarbi che afferma: “Nel mondo di Hopper non c’è più spazio per i santi e neanche per gli uomini”.

In realtà in tutte le tele di Hopper, la posta in gioco è ben più alta, i significati sono più profondi. Solamente la pigrizia di uno sguardo troppo legato ai cliché può arrestarsi sul momento di spaesamento che si prova davanti a questi quadri fino a scambiarlo per alienazione. In realtà, la pittura di Hopper genera nello spettatore la sensazione di assistere a un momento di incubazione: si avverte un lento battito brachicardico, come se ci fosse qualcosa che matura poco a poco. Ecco il punto: il cuore pulsante della sua ispirazione, il suo motore, è uno sguardo di profonda e assorta aspettativa, un lento ma profondo ritmo di ascolto e di tensione verso una storia che viene colta e rivelata come in attesa di una annunciazione o di una visitazione.

Non è un caso che il pittore per parlare della sua opera abbia usato termini come “sorpresa”, “stupore” e “umiltà”.

“Che cosa avverrà dopo?” è la domanda che rimbalza su chi guarda attentamente una tela di Hopper. La risposta sta fuori, rispetto alla superficie del quadro: “È come se fossimo spettatori di un evento cui non siamo in grado di dare un nome. Sentiamo la presenza di ciò che è nascosto, di ciò che senza dubbio esiste ma non viene rivelato”, ha scritto il poeta Mark Strand.

Il punto di sviluppo di questa energia di attesa è lo sguardo dell’osservatore, che assume i tratti del testimone di un evento che non si è ancora compiuto. In tal modo chi guarda è coinvolto come se fosse davanti a uno specchio, come se l’immagine parlasse della sua vita, dei suoi desideri, del rapporto con la propria esistenza. Per questo motivo i critici sono concordi sul fatto che i suoi quadri non sono concepibili senza l’osservatore; la cui interpretazione è in linea di principio parte dell’oggetto da interpretare.

Le scene di solitudine che vediamo nelle sale della Fondazione Roma Museo, dunque, non sono definitive nel loro equilibrio solo apparentemente stabile: domina un’acuta sensazione di attesa. Hopper è dunque il maestro che sa fissare l’attimo instabile in cui la vita si manifesta come desiderio di una forma di salvezza, capace di coinvolgere lo spettatore. Ecco allora una domanda di importanza fondamentale: come si manifesta questa salvezza? qual è il suo segno?

Una delle frasi di Hopper riportata a grandi caratteri su uno dei pannelli espositivi recita: “Tutto quello che avrei sempre voluto fare era dipingere la luce del sole sulla parete di una casa”. La luce è ciò che salva l’opera di Hopper dal nichilismo: essa offre la possibilità di redenzione, un raggio di speranza nella dura realtà del quotidiano, come aveva meglio messo in evidenza una precedente retrospettiva europea organizzata dalla Tate Modern di Londra nel 2005.

La speranza, la salvezza, la redenzione assumono per lo più le connotazioni della luce o del vento. La luce e l’aria possono attraversare finestre e vetri, onnipresenti nei quadri di Hopper, simbolo di un muro sempre e comunque valicabile. Per lui la finestra è come l’apertura di una camera oscura grande come la stanza, che lentamente e fermamente separa la luce dal buio. Si potrebbe definire Hopper come un genio delle finestre.

Tra le sale della mostra gli occhi si fermano su Morning Sun. Persino quadri più sottilmente inquietanti come A Woman in the Sun sono “battezzati” dalla luce che proviene da una finestra e, senza diffondersi nell’atmosfera, si proietta direttamente sul muro nel primo caso, e sul pavimento nel secondo: sono quadri giocati sui soli rapporti di luce, spazio e forme essenziali e geometriche, dove la luce è l’unica protagonista di una stanza vuota.

Hopper dipinge la luce come se si trattasse di una vera e propria forma di “annunciazione”. Mark Strand, commentando una tela hopperiana, ha scritto: “È quasi un’annunciazione. L’aria è colma di purezza. E noi veniamo coinvolti in una visione la cui sorgente ci sfugge e il cui effetto è difficile da cogliere”. Ciò che avvalora questa intuizione è il fatto che la luce di Hopper non invade l’atmosfera, come invece accade negli impressionisti: è come se essa fosse un raggio diretto, sebbene molto ampio, che aderisce alle pareti, agli oggetti e alle persone. L’atmosfera così rimane tersa, mai afosa o sfavillante: la luce non è applicata alla forma; piuttosto, i quadri di Hopper vengono costruiti dalle forme che la luce assume. Questa luce dunque, conclude Strand, “sembra avere un potere ultraterreno”.

La luce crea la struttura della realtà e permette all’artista di manifestare la sua visione del mondo. Hopper deve trovare un punto di equilibrio tra la forma degli oggetti rappresentati e la luce che su di essi si posa perché l’una tende ad annullare l’altra, come avviene invece in Monet. La luce assume caratteristiche e valenze spirituali fino ad assumere la forma di una “grazia” che viene dall’esterno, indeducibile dall’interno. È l’ingresso in scena, sorprendente e imprevedibile, di una qualche forma di “salvezza”. In quadri come Seven A. M. (“Sette del mattino”) la luce del mattino dischiude come un sipario la scena dei negozi dalle vetrine vuote: è la luce fresca, quasi ancora aurorale, capace di restituire alle cose la loro integrità originaria.

Un grande contributo di Hopper alla pittura moderna è quello di aver reso epica la noia, di aver sacralizzato i momenti di banale disattenzione della vita di ogni giorno, di aver “battezzato” e “salvato” la realtà con la luce. Hopper ha intuito che il mistero più grande non è presente in ciò che è misterioso, ma nella realtà ordinaria, in ciò che apparentemente è lontano dal mistero: un passaggio a livello, una casa, un tetto.

In tal senso le sue immagini non sono “vedute”, ma “visioni”. Il loro significato non è di ordine psicologico o sociologico, ma tocca le corde fondamentali della vita umana: il suo permanente stato di incubazione; le tensioni delle sue aspettative; il suo instabile equilibrio tra malinconia e desiderio, tra solitudine e attesa di una “visita”; il suo bisogno di una forma di “salvezza” e di “grazia”; il suo sguardo al di là della “finestra” rivolto verso una possibile “annunciazione”. La mostra romana rappresenta una buona occasione per scoprire con occhi diversi l’opera di Hopper e per esporsi alla densità evocativa che essa è capace di esprimere, al di là dei commenti troppo ovvi e pedissequamente ripetuti come stereotipi.

(©L’Osservatore Romano – 21 febbraio 2010 )

Hopper mi ha sempre fatto pensare a un racconto di Hemingway intitolato “Un posto pulito, illuminato bene”. In fin dei conti è questo quello che cerchiamo: semplicità, luce e pulizia; e la fatica di fare ordine, lottando contro l’entropia dell’esistenza, è ciò che dà valore alla nostra vita. Non millantando discontinuità cromatiche, che evocano metafisiche posticce e fastidiose; ma lavorando nella prassi quotidiana, accettando l’idea della corruzione inevitabilmente portata dal tempo, e tuttavia lottando costantemente e instancabilmente contro di essa. La luce non deve far ristagnare i pensieri, ma piuttosto risospingerli nel corso del divenire.

A scuola d’arte ci hanno insegnato: “La luce è tutto”:si veda soprattutto Vermeer.

Per questo Hopper parla direttamente a chi lo guarda. Sgarbi ha scritto una grossa sciocchezza. Non è la prima volta.

A proposito: la fama di Sgarbi, che pure è un valente critico, è grandissima. L’ha acquistata con la trasgressione in TV.

Perché invece è dimenticato Matteo Marangoni, tanto più grande di lui? il Bacco del Caravaggio, ammassato con altri dipinti in cattive condizioni in un gabinetto degli Uffizi, l’ha riconosciuto lui al primo sguardo, nel 1921.

Perché non riscopriamo questo grande maestro?

Davvero interessante l’articolo. L’ho letto con grande piacere, perchè “Hopper” ha per me il fascino della scoperta. Ho affermato forse una dei concetti più banali (il fascino della scoperta), ma in realtà credo il più convincente. Lo scopro oggi da queste parole, lo scoprirò presto dalla visita alla Mostra, ma ho già una lenta bifocale per guardarlo, per ispezionarlo, indagarlo, e restituirlo alla tela. Mi immedesimo, ma già fuggo. Interpreto, e poi sacralizzo l’opera all’Idea che l’ha fondata. Strano, prudente e ortodosso rapporto con la tela, di cui qui trovo una bella variante. Sgarbi pecca in questo, ma non mi interessa parlarne.

Lo scoprirò presto, ma ho già una lente bifocale. Qual’è questa lente? La lettura che ha cambiato i miei 18 anni, e che tuttora modifica, ri-assetta, determina, sconvolge e mobilita la mia crescita. “Pastorale Americana” di Philip Roth. Pagine universali, dove scorre, in una corrente sotterranea, l’opera di Hopper. Vedrò Hopper, ma già l’ho visto negli occhi, nelle prospettive, nelle fotografie letterarie di Roth. E’ tutto in quelle pagine. La Luce, la benedizione della Luce, e la molteplicità delle sue forme in una stanza, nel luogo della solitudine, nell'”epica della noia”. Philip Roth ed Edward Hopper non si conoscono, ma a mio avviso si cercano.

Il riconoscimento che apparteniamo ad una fibra epica e quotidiana, ossimorica per sua natura, conoscibile ed esperibile. La salvezza è anche nell’ordine composto di un lenzuolo piegato su un letto; nello sguardo che si proietta oltre la finestra; nella mano fragile di una figlia (si legga “Pastorale Americana” per capire); e’ tutto ciò che accade, quotidianamente, al di là delle figurazioni di Hopper. Io lo spero: e nello sperare mi salvo…e con me si è già salvato Hopper, come si salverà lo “Svedese” di Roth.

Ho visto la mostra di Hopper tempo fa. Mi ha colpito il lavoro di lima che dai bozzetti realistici legati alla quotidianità ha plasmato figure e scenari che mi sono sembrati umanissimi e senza storia.

Scrivere di un uomo innamorato della luce è trovarsi subito in sintonia. L’uomo esprime la vita interiore e per farlo osserva la realtà.Hopper toglie l’azione e ci restituisce l’incanto della forma definita, essenzia le, perfetta. La desidera con la mente e col cuore.E la dona a noi perché sappiamo vedere, oltre il fare quotidiano, la bellezza isolata dal contingente.In questa “nuova ” realtà pittorica, l’essere e l’apparire coincidono, per la gioia e l’interesse del fruitore.