Viaggi dell’infinito

L’orizzonte è un concetto bivalente: un punto di riferimento fermo che regala con costanza una rinnovata sicurezza ma anche un elemento inafferrabile; una sottile linea lontana che non raggiungiamo mai, che non “tocchiamo” mai ma che è sempre lì, a fare da sponda ai nostri viaggi, da confine ai nostri limiti, da conquista ai nostri sogni, ai nostri desideri.

L’orizzonte è sempre all’interno di un viaggio: rappresenta la tensione ultima, quel punto d’arrivo che cambia costantemente come cambiano i nostri passi sulle strade che percorriamo.

Cosa ci aspetta alla fine dell’orizzonte? Dovremo fermarci o avremo l’opportunità di proseguire, di andare oltre?

Scrive Mark Strand nella sua poesia Il trionfo dell’infinito:

Mi alzai nel cuore della notte e mi recai in fondo al corridoio. Sulla porta si leggeva a caratteri cubitali: “Questa è la prossima vita. Prego, entrate”. Aprii la porta. All’altro capo della stanza un uomo barbuto che indossava un completo verde chiaro si volse verso di me e mi apostrofò dicendo: “Meglio che si prepari, prendiamo la strada più lunga”. “Adesso mi sveglio” pensai, ma mi sbagliavo. Intraprendemmo il viaggio su una tundra dorata e su lastre di ghiaccio. Poi attorno non vi fu niente per miglia e miglia, e l’unica cosa che ero in grado di sentire era il mio cuore che pulsava, pulsava, così forte che pensai di essere sul punto di morire di nuovo.

L’orizzonte è anche sogno. Si raggiunge quando diventa prossimo, futuro, in qualche modo vicino e quando si apre all’infinito, al mai finito. Una soglia che, come il sogno, si oltrepassa, una porta che si apre e offre ancora e di nuovo un viaggio.

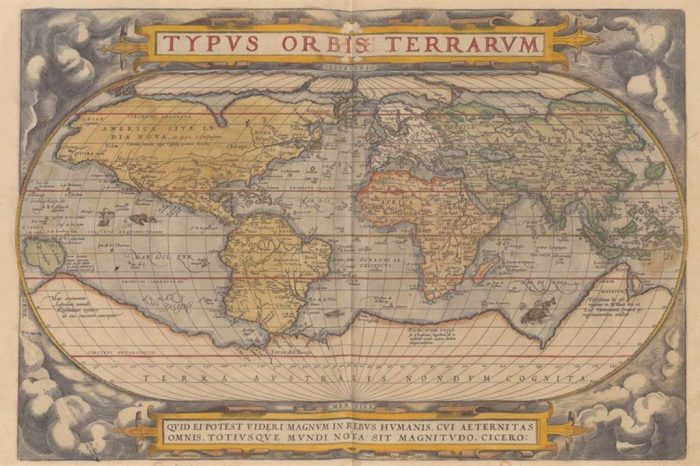

Il cammino dell’orizzonte verso l’infinito si ritrova nella poesia Arcipelaghi di Derek Walcott. Questa poesia fa parte della raccolta Mappa del Nuovo Mondo che contiene parte della sua produzione, quella datata fra il 1948 e il 1984.

I due titoli sono particolarmente significativi. Si connettono e ci connettono a quel viaggio d’esplorazione che è la vita: vagare fra terre vicine e separate, ciascuna con la sua identità; tracciare una mappa per orientarsi nelle scoperte dei mondi nuovi che incontriamo e attraversiamo ogni giorno.

Alla fine di questa frase, comincerà la pioggia.

All’orlo della pioggia, una vela.

Lenta la vela perderà di vista le isole;

in una foschia se ne andrà la fede nei porti

di un’intera razza.

La guerra dei dieci anni è finita.

La chioma di Elena, una nuvola grigia.

Troia, un bianco accumulo di cenere

vicino al gocciolar del mare.

Il gocciolio si tende come le corde di un’arpa.

Un uomo con occhi annuvolati raccoglie la pioggia

e pizzica il primo verso dell’Odissea.

La poesia di Walcott inizia sulla carta e finisce nell’acqua: una sorta di… disorientamento, ma anche una conferma alla vastità delle nostre domande. Le parole si sciolgono prima in pioggia poi in mare. Il mare accoglie un’imbarcazione destinata ad un viaggio lungo, il viaggio della conoscenza per eccellenza, quello compiuto da Odisseo. Un viaggio che è avventura, esplorazione e, soprattutto, ritorno, ritorno a casa, verso un orizzonte noto eppure ostile, quasi inaccessibile.

L’Odissea è un lungo viaggio per mare: l’acqua conduce, mette in pericolo, accoglie e diventa anche pianto. Il pianto per la consapevolezza di gesta tanto dolorose, per la malinconia (che è vera nostalgia, dolore del ritorno), per quanto si è perso e per quanto è stato trovato: questi occhi annuvolati sono quelli di chi cerca una direzione e spesso si smarrisce nelle nebbie e nelle nuvole delle difficoltà e dei limiti propri di ogni esistenza.

Il vagare e il fare esperienza di nuovi orizzonti sono i compiti affidati da Omero al primo verso dell’Odissea:

Parlami, o Musa, dell’uomo versatile e scaltro che andò vagando tanto a lungo, dopo che ebbe distrutto la sacra roccaforte di Troia. Egli vide le città di molti uomini e ne conobbe i costumi: soffrì molte traversie in mare cercando di salvar la sua vita e il ritorno dei compagni.

Il viaggio è sofferenza. Così come il traguardo che proviamo a raggiungere.