Solzenicyn e la trappola della «quasi» felicità

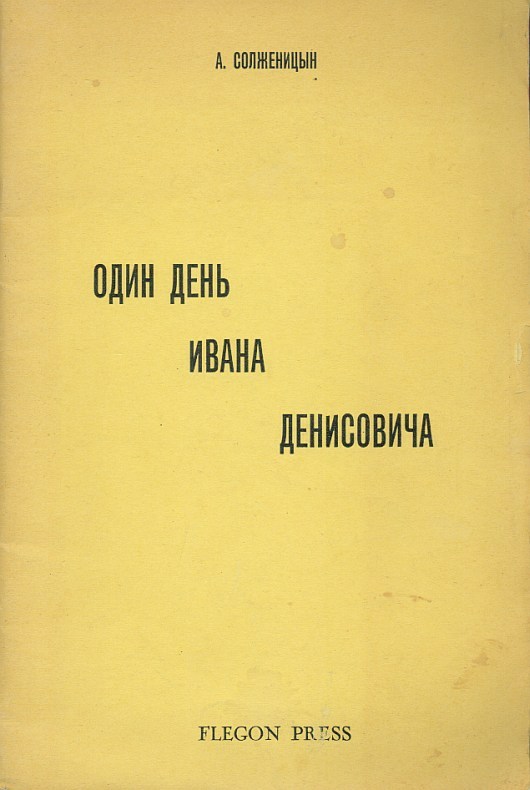

Ci sono racconti che vanno miscelati con attenzione, come reattivi chimici, o sbattuti seccamente l’uno contro l’altro, come selci per accendere un fuoco. Ad esempio, due opere che Aleksandr Solzenicyn pubblicò nel 1963: Una giornata di Ivan Denisovič e La casa di Matrjona.

Quando uscì il primo, Anna Achmatova invitò i cittadini dell’Unione sovietica a impararlo a memoria e Nikita Chruščëv volle conoscere personalmente l’autore. Il secondo vede escludere Solzenicyn dal premio indetto dalla Pravda a causa dell’«umanesimo di compensazione» e dell’«inutile senso di pietà» che ostacola «la battaglia per una moralità socialista».

Presi singolarmente, Una giornata di Ivan Denisovič è un gelido referto sociologico, e La casa di Matrjona un apologo edificante, pure un poco moralistico. Insieme, sono un dittico potentissimo.

Una giornata di Ivan Denisovič ci trasporta nella vita quotidiana in un campo di lavoro staliniano. Il protagonista, Ivan detto Šuchov, sta terminando di scontare una pena ventennale. Il campo, però, lo ha totalmente piegato. La libertà non la agogna più: la teme. E per farcelo capire Solzenicyn, da vero maestro, non ha bisogno di fare grandi discorsi. Gli basta una sola parola nel punto giusto, pronta a conficcarsi nel lettore come un chiodo nella pianta del piede. Prima di abbandonarsi al sonno, Šuchov traccia il bilancio della giornata in una sorta di esame di coscienza capovolto: ha schivato il carcere, non si è ammalato, ha rubacchiato del cibo in più, guadagnato qualcosa con il contrabbando. «Era trascorsa una giornata non offuscata da nulla, una giornata quasi felice». Quasi. In quelle cinque lettere è condensata la più incolmabile delle distanze, quella della rassegnazione: la rinuncia definitiva ad ambire una felicità autentica, non avanzi d’accatto.

Al centro del secondo racconto – La casa di Matrjona – è la vecchia Matrjona Vasil’evna. Una come tante: sola, ignorante, superstiziosa, ben più che povera. Non alleva neppure, come i suoi compaesani, «un porcellino avido, che al mondo altro non riconosce se non il cibo». Conduce una vita di stenti, nella sua isba ai margini del villaggio. Ma inspiegabilmente è disposta a fare un favore a tutti, siano pure approfittatori ed ingrati, senza mai trarne guadagno. Anzi. Matrjona non finirà bene. Proprio la sua misteriosa generosità la consegnerà a infinite umiliazioni, poi a una morte violenta. Unica consolazione: il suo corpo conserverà sempre «il volto buono di chi è in pace con la propria coscienza», un volto «intatto, tranquillo, più vivo che morto».

Al centro del secondo racconto – La casa di Matrjona – è la vecchia Matrjona Vasil’evna. Una come tante: sola, ignorante, superstiziosa, ben più che povera. Non alleva neppure, come i suoi compaesani, «un porcellino avido, che al mondo altro non riconosce se non il cibo». Conduce una vita di stenti, nella sua isba ai margini del villaggio. Ma inspiegabilmente è disposta a fare un favore a tutti, siano pure approfittatori ed ingrati, senza mai trarne guadagno. Anzi. Matrjona non finirà bene. Proprio la sua misteriosa generosità la consegnerà a infinite umiliazioni, poi a una morte violenta. Unica consolazione: il suo corpo conserverà sempre «il volto buono di chi è in pace con la propria coscienza», un volto «intatto, tranquillo, più vivo che morto».

Šuchov e Matrjona conducono esistenze miserabili, massacrate dal lavoro, totalmente schiacciate da un sistema disumano. Vite che non possono migliorare. Che saranno sempre insultate dal torto. La sola differenza, se c’è, è tutta in quel «quasi» – in quella felicità mancata – e nel volto sereno di Matrjona. Più vivo che morto: perfetta opposizione di Ivan Denisovič, il morto in vita. Perché Šuchov vive all’insegna della fuga dalla sofferenza, Matrjona del suo accoglimento. Šuchov non ricorda neppure se fosse innocente o meno, Matrjona trascorre ogni momento nel ricordo e nell’espiazione di una colpa anche solo presunta: ma che comunque conferisce senso. Šuchov sopravvive a ogni costo, anche a quello di non sapere più perché. Matrjona riconosce l’esistenza di qualcosa di più importante della vita stessa. Sconta l’ingiustizia altrui sulla propria pelle, senza illudersi che questo scuota alcuno. Due esistenze sprecate. Perdute. Ma una sola vale la pena di essere vissuta.

Bellissima l’interpretazione data sui due personaggi delle opere.

Grazie davvero.

Una sintesi efficace e piena di verità

Franco Casadei di Cesena