A partire da… Why I am not a painter di Frank O’Hara – pt. 1

Nell’anno 2008-09 BombaCarta esplorò un “cambio di rotta” nelle sue Officine mensili. Invece di scegliere un tema generale e declinarlo in approfondimenti, decise di farsi guidare da opere d’arte: un libro, una scultura, un film, un dipinto… A distanza di oltre un decennio facciamo un’operazione analoga e, in attesa di riprendere le Officine “dal vivo”, abbiamo proposto una serie di brani in forma di “mini-officina”.

Nell’anno 2008-09 BombaCarta esplorò un “cambio di rotta” nelle sue Officine mensili. Invece di scegliere un tema generale e declinarlo in approfondimenti, decise di farsi guidare da opere d’arte: un libro, una scultura, un film, un dipinto… A distanza di oltre un decennio facciamo un’operazione analoga e, in attesa di riprendere le Officine “dal vivo”, abbiamo proposto una serie di brani in forma di “mini-officina”.

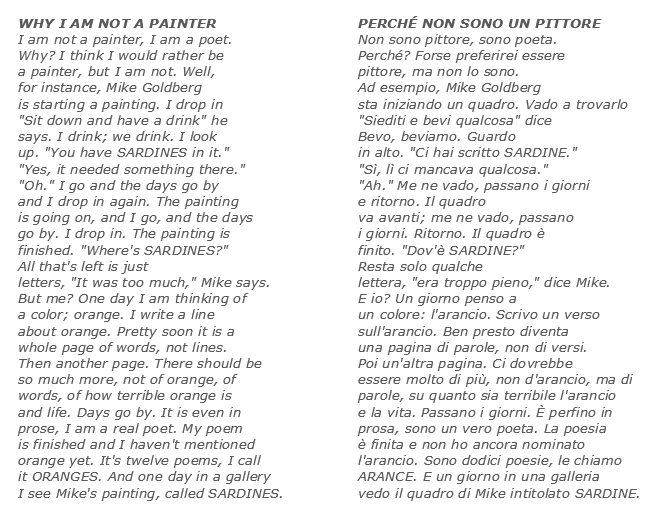

Stavolta ci siamo cimentati con una Why I am not a painter, una poesia di Frank O’Hara condivisa nel corso dell’OpenLab dello scorso novembre, che abbraccia la tematica della creazione e del processo creativo.

Ci “scontreremo” con questo testo nel corso di tre puntate, dalle quali emergeranno le sensazioni e le riflessioni – ora affini ora divergenti – che la lettura ci ha suscitato.

È sfidante, bella questa “cosa” del partire: uno si immagina un viaggio, con tutto quello che un viaggio comporta.

E la poesia di Frank O’Hara è, in fondo, un viaggio: un viaggio verso e dentro il processo creativo.

Due artisti si incontrano e questo momento di condivisione appare subito come parte della loro quotidianità. Sembrano amici, quel tipo di amici che non giudicano ma osservano l’arte l’uno dell’altro. Uno sta dando inizio ad un quadro; l’altro sta pensando ad una poesia, ad una raccolta che, al termine, conterrà 12 poesie.

Due artisti si incontrano e questo momento di condivisione appare subito come parte della loro quotidianità. Sembrano amici, quel tipo di amici che non giudicano ma osservano l’arte l’uno dell’altro. Uno sta dando inizio ad un quadro; l’altro sta pensando ad una poesia, ad una raccolta che, al termine, conterrà 12 poesie.

Lo scambio di “sguardi artistici” e l’osservazione di come procede l’opera è un percorso che avvicina il lettore all’aspetto umano del pittore e del poeta, spesso guardati da lontano, come inaccessibili.

C’è tutta un’umanità presente: ripensamenti, dubbi, punti pieni e pagine ora bianche ora zeppe di parole.

E c’è una sorta di silenzioso baratto, un compiacimento della creazione che nasce e cresce all’interno di giorni che passano (days go by), trascorrono in una modalità semplice e naturale. C’è solo un accenno al travaglio creativo: il bisogno di qualcosa, il troppo che si impone sulla tela; la pagina che supera le righe e diventa mare di parole, la pagina che si aggiunge ad altre pagine.

Mi viene in mente Michelangelo e la sua affermazione a proposito della scultura che si fa “per via di levare” e non “per via di porre”, come, secondo lui, per la pittura, la lavorazione dell’argilla e il bronzo. Come lo scultore elimina la materia che nasconde la forma, già idealmente presente nel marmo, così il poeta ha il compito di rivelare cosa si nasconde dentro, dietro, sotto la pagina bianca. Per entrambi si tratta di un lavoro manuale che è, al tempo stesso, un processo dell’intelletto e dello spirito.

Mi viene in mente Michelangelo e la sua affermazione a proposito della scultura che si fa “per via di levare” e non “per via di porre”, come, secondo lui, per la pittura, la lavorazione dell’argilla e il bronzo. Come lo scultore elimina la materia che nasconde la forma, già idealmente presente nel marmo, così il poeta ha il compito di rivelare cosa si nasconde dentro, dietro, sotto la pagina bianca. Per entrambi si tratta di un lavoro manuale che è, al tempo stesso, un processo dell’intelletto e dello spirito.

L’artista (scultore, pittore, poeta…) rende un’idea visibile. Tornando per un istante a Michelangelo e al suo “modus operandi” si nota come le sue opere abbiano delle parti di “non finito”: sembra non gli sia possibile conoscere del tutto la forma, l’idea contenuta nel magma creativo, come se questo “non concluso” apra a infinite altre possibilità.

Qui è presente quella forma di stupore che colpisce quasi con un diretto al cuore ogni artista: Frank O’Hara si scopre un vero poeta, capace di passare dal verso alla prosa e di mettersi alla prova rispetto al nucleo iniziale della sua stessa idea. Si può scrivere un poema sul colore arancio senza citare la parola arancio.

E le sardine? Non sapremo mai che posto avevano davvero nel quadro di Mike Goldberg: per un certo periodo di tempo la parola ha campeggiato sulla tela, poi è diventata “troppo”. È stata tolta diventando un tratto leggero, un filo e, infine, l’invisibile titolo dell’intera opera.

Arancione (che in inglese è anche arancia e Arance sarà il titolo della raccolta di O’Hara), Sardine: il “nuovo” e rivoluzionario linguaggio dell’arte che osserva il “tutti i giorni”, nella sua bellezza semplice e sterminata. Siamo tra gli anni ’50 e gli anni ’60: l’arte scopre che ci sono confini valicabili, anzi che non ci sono affatto confini.

Nel 1962 Andy Warhol dà vita alla prima serie di Scatole di Campbell’s soup, (ora al Museum of Modern Art di New York).

Si tratta di una installazione composta da 32 quadri identici e delle stesse dimensioni. Ogni dipinto replica un modello originale con l’aggiunta di qualche piccolo dettaglio distintivo. Tutti conosciamo la disposizione per cui i moduli vengono allineati in modo ordinato tale da formare un grande rettangolo con 8 moduli in larghezza e 4 in altezza. Un allineamento che trasporta lo spettatore in un mondo quotidiano riconoscibilissimo: il supermercato dove i prodotti sono esposti in modo analogo.

La prima esposizione come artista “solo” di Warhol riguarda proprio le lattine e venne fatta nel 1962 a Los Angeles, la prima pop art exhibition della costa ovest. Ma con un allestimento diverso…

La prima esposizione come artista “solo” di Warhol riguarda proprio le lattine e venne fatta nel 1962 a Los Angeles, la prima pop art exhibition della costa ovest. Ma con un allestimento diverso…

Al curatore della mostra che andò a trovarlo a casa qualche tempo prima Warhol raccontò che in quel momento stava realizzando tele di lattine di zuppa. Pensava di farne 32. “Perché 32?” gli chiese il curatore. La risposta fu: perché ne esistono 32 varianti diverse.

È in questa risposta l’originalità della creazione, più che nel modello di serialismo che avrà, dopo Warhol, infinite imitazioni. C’è il levare michelangiolesco e, anche, il porre.

Oltre ad un’attenzione allo spettatore che si ripropone nell’allestimento originario delle tele: non una ripetizione su file, ma una teoria di immagini che ancor di più ricalcano gli scaffali del supermercato.

Solo un anno prima Roy Lichtenstein crea Look Mickey, il primo esempio di rappresentazione di una scena che per stile e contenuto si ispira ad un esempio classico di cultura popolare, il libro per bambini Donald Duck: Lost and Found (1960).

Nel senso che è una sorta di copia di una strip già esistente e sembra che l’artista non abbia nulla di suo da dire. Eppure la porzione di fumetto vive di caratteristiche tutte sue. In primo luogo è estrapolata dalla storia e racconta solo un momento specifico. I particolari del disegno disneyano sono modificati nella posizione e nel colore. E, soprattutto, ciò che regala allo spettatore è la possibilità di immedesimarsi in entrambi i protagonisti: Topolino, osservatore-narratore della scena scherzosa e Paperino, vittima della sua consueta dabenaggine.

Anche in questo caso l’artista compie l’operazione di “togliere e mettere”, in particolare aggiungendo un pizzico di ironia che va al di là del cliché rappresentato dai due personaggi.

Non so perché, ma quell’espressione “ne ho preso uno grosso!” mi ha riportato alle sardine di Goldberg.

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.