L’intreccio che abitiamo

Il recentissimo articolo “Abitare l’intreccio del mondo vivente” di Sofia Belardinelli sul blog della Treccani “Il Tascabile” non poteva non attirare la mia attenzione in vista dell’Officina del prossimo sabato.

Il recentissimo articolo “Abitare l’intreccio del mondo vivente” di Sofia Belardinelli sul blog della Treccani “Il Tascabile” non poteva non attirare la mia attenzione in vista dell’Officina del prossimo sabato.

L’argomento scientifico predomina e si impone da parte mia un prudente e doveroso passo indietro, ma la tematica è così affascinante da non poter essere trascurata: la figura della biologa americana Lynn Margulis, pioniera negli studi sulla simbiosi, ci costringe a rivedere quelle posizioni considerate incrollabili in fatto di evoluzione della specie.

Dalla spiegazione darwiniana dell’evoluzione, sostanzialmente incentrata sulla selezione naturale alla riscoperta degli studi mendeliani; dal genetismo al neodarwinismo in cui la competizione tra entità autonome e ben differenziate si afferma come meccanismo primario del cambiamento.

Fino ad arrivare alla differente e rivoluzionaria visione della Margulis: la vita si basa sulla cooperazione piuttosto che sulla competizione.

Il cuore dell’articolo recita: Un simile mutamento di prospettiva è gravido, inoltre, anche di implicazioni filosofiche, poiché ci impone di ripensare il modo in cui comprendiamo il mondo intorno a noi, nonché di riesaminare la percezione che abbiamo di noi stessi. […]

Nonostante la cultura moderna occidentale abbia obliato questa evidenza, anche noi umani siamo – esattamente come gli altri viventi – inseriti all’interno dei numerosi cerchi concentrici di cooperazione e competizione che formano il mondo naturale, e da questa rete di relazioni dipendiamo in modo essenziale. Proprio come gli altri esseri viventi, neanche noi sapiens siamo entità unitarie “senza porte né finestre”, come recita la celebre definizione leibniziana della monade: siamo piuttosto un crogiolo di incontri, scambi, relazioni pacifiche e contrasti, a cui la nostra stessa esistenza è legata.

E conclude: […] la certezza se non di una conclamata superiorità, almeno di una separazione di natura qualitativa tra l’uomo e gli esseri viventi “inferiori” viene meno: l’essere umano si scopre uno tra i tanti, preso nell’intrico di relazioni che compongono la mutevole realtà ecologica nella quale (e grazie alla quale) vive.

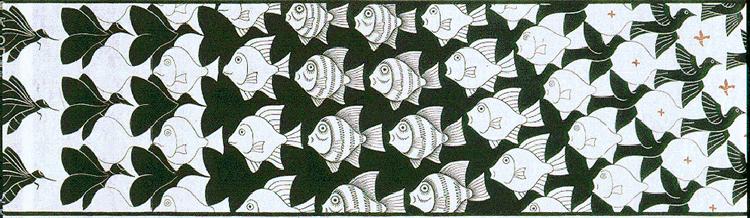

È questo l’intreccio del mondo vivente. Siamo noi parte costituente di questo intreccio e da esso dipendiamo totalmente.

È significativo poi il “momento storico” in cui si colloca e germina il concetto di cooperazione: si potrebbe dire, quasi, che l’intreccio di relazioni umane non rappresenti un caos confuso di rapporti, ma abbia bisogno di sostenersi, di dispiegarsi nella solidarietà.

Nell’editoriale si legge che l’intreccio rappresenta il modo in cui il mondo si incastra e si sviluppa. Ed è così, esattamente così anche nella biologia che ci compone e che compone tutto ciò che sta intorno a noi.

Dunque, come la scienza non è mai disgiunta dalla vita vera, quella di ognuno di noi, di ogni giorno, così l’arte non è slegata dall’indagine sulla complessità del mondo. Un’opera d’arte, quale che sia, non vive separata dal suo artista (e dal contesto che la ospita) e questo legame (che diventa davvero significativo definire intreccio) fa venire in luce la profondità viscerale fra chi crea e ciò che è creato.

La poesia “Carattere” di Vincenzo Cardarelli – che riporto per intero – presenta nella parte terminale un punto di contatto secondo me interessante con quanto fin qui detto. La cupa e pessimistica rappresentazione della fatica di vivere, della sensibilità di essere poeta, della forza che si chiede ad un uomo per affrontare giorni, sogni e speranze quasi si stempera nell’immagine di chiusura: un’immagine di natura che apre alla fiducia.

Vivo di sogni

e di speranze pazze.

Nella mia libertà come sepolto

vedo passare i giorni

sempre nuovi per me,

sempre diversi.

Giorni ch’io vivo e perdo

come chi si costringe in oscura caverna

a castigar la sua brama di luce.

Poi, per le strade uscendo

sul crepuscolo

lo incalza il disperato desiderio

di rincorrer quell’ora che gli sfugge.

Sempre avrò amore al mondo

e brevi gioie,

e noie e disgrazie

mai mi parranno meno precarie e meno tollerabili

ché non c’è nulla di continuo e certo nella mia vita

fuorché il vario inganno della fortuna

e le malìe del tempo.

Non son felice e nemmen cerco d’esserlo.

A me lamenti, querule rampogne e funzioni soverchie non s’addicono

e nelle pene estreme aridi ho gli occhi.

Mi chiude dello sdegno un dio la bocca.

Il non potere e il non volere insieme

fanno un tale groviglio entro il mio petto

come le radici di una vecchia pianta

che non crolla per impeto di vento

e solo il fulmine potrà schiantare.

Il non potere e il non volere insieme raccontano il peso delle difficoltà di una vita intera: sono un groviglio, un intrico che invade il petto, toglie il respiro; un groviglio che ripropone uno dei simboli per eccellenza della natura, le radici di una pianta annosa, forte e tenace. Un albero che resiste anche se scosso dal vento giorno dopo giorno, ma che può essere abbattuto solo da un evento naturale casuale, improvviso, eccezionale. Senza dimenticare che la vita sta nella parte invisibile dell’albero, nelle sue radici sotterranee e intrecciate quasi in un abbraccio.

Il non potere e il non volere insieme raccontano il peso delle difficoltà di una vita intera: sono un groviglio, un intrico che invade il petto, toglie il respiro; un groviglio che ripropone uno dei simboli per eccellenza della natura, le radici di una pianta annosa, forte e tenace. Un albero che resiste anche se scosso dal vento giorno dopo giorno, ma che può essere abbattuto solo da un evento naturale casuale, improvviso, eccezionale. Senza dimenticare che la vita sta nella parte invisibile dell’albero, nelle sue radici sotterranee e intrecciate quasi in un abbraccio.

Sempre avrò amore per il mondo: ritornano quei cerchi concentrici di cui si parlava poc’anzi; cerchi concentrici di competizione e cooperazione. Un altro modo – anche – per rappresentare la (aggrovigliata) tensione creativa e restituire un aspetto “ordinato” all’intreccio delle storie in cui abitiamo.