Lo scheletro

Viva la vita

Mentre noi dunque si beve, tutti in estasi in mezzo a quel lusso, arriva uno schiavo con uno scheletro d’argento, articolato in modo che le sue giunture e vertebre erano disnodate e flessibili in ogni senso. Come lo getta sulla tavola una prima e una seconda volta, e la catena guizzante assume pose diverse, Trimalcione commenta: «Ahi, che miseri siamo, che nulla a pesarlo è l’ometto! Così saremo tutti quel giorno che l’Orco ci involi. Perciò viva la vita, finché si può star bene.

È Petronio, nel capitolo 34 del suo Satyricon, ad aprire l’editoriale di questo mese sullo scheletro introducendo uno strano oggetto, la larva argentea. Detta anche larva convivialis si tratta di un piccolo manufatto in bronzo o argento che faceva la sua comparsa nei banchetti e nei momenti conviviali dell’antica Roma. Una presenza con il compito di ricordare a tutti che, prima o poi, si deve morire. Un monito a non esagerare con le libagioni ma anche una semplice esortazione a ricordare che la vita è breve. E che va assaporata in tutte le sue dimensioni.

Dobbiamo ammetterlo, Petronio a parte, è abbastanza scontato che lo scheletro ci rimandi con il pensiero al concetto della morte. In molte culture, la nostra compresa, ne diventa addirittura la rappresentazione iconica.

Scheletro = morte?

La parola scheletro deriva dal greco skeletós, a sua volta derivato dal verbo skéllein che significa disseccare, prosciugare, far inaridire. Un verbo che non comunica affatto vitalità o freschezza, ma ci riporta ad un contesto di “non vita”.

Ma le cose non stanno esattamente così. L’arte, ancora una volta, ci viene in aiuto e ci fornisce dei piani di lettura nuovi, diversi. Come la pittura del Medioevo che ci ha restituito esempi illustri di scene conosciute con i nomi di “Danze macabre” o “Trionfo della morte”. Qui gli scheletri sono gli indiscussi protagonisti.

Scheletri in movimento

Questo tipo di rappresentazione propone una articolata iconografia della morte, e non solo. Il termine “macabro” pare trovi la sua prima attestazione nel 1376. Il cronista Jean le Fèvre nel suo Respit de la mort menziona per la prima volta la Danse de Macabré, tradotta come Danza di Macabro, che pare fosse riferita al condottiero ebraico Giuda Maccabeo che aveva riconquistato Gerusalemme nel II secolo a.C. Quasi un secolo più tardi, nel 1453 ritroviamo il termine in un documento della chiesa di Besançon: la Chorea Machabeorum. In questo caso la danza dei Maccabei sembra rifarsi all’episodio apocrifo dei sette fratelli Maccabei, torturati e uccisi davanti alla madre per essere rimasti saldi nella fede ebraica.

Nonostante le numerose ipotesi, la danza macabra pare debba far risalire le sue origini ai francescani che, dopo l’opera di evangelizzazione del sudest asiatico, l’avevano portata come racconto didascalico in Europa, dove ebbe particolare diffusione in Francia fra il XIII e il XIV secolo. La fabula narra l’incontro, durante una battuta di caccia al falcone, fra tre re e tre scheletri. Questi ultimi ammoniscono i potenti sulla loro sorte con queste parole: «Noi siam quel che voi sarete, noi fummo quel che voi siete». Un vero e proprio memento mori.

Accanto a questo tema troviamo il cosiddetto Trionfo della morte. Divenne molto diffuso in Italia a seguito della terribile ondata di peste nera del 1348 e alla necessità di rendere visibile il pericolo a tutta la popolazione attraverso un motivo unico e universalmente riconoscibile. Qui prevale in maniera più evidente il concetto della supremazia della morte sugli uomini: la morte occupa in pieno la scena e ne è la star.

In queste rappresentazioni, diffuse dal nord al sud, la scena presenta oltre ad una lunga teoria di figure vive alternate a scheletri danzanti che sembrano farsi beffe dei personaggi viventi e ricordare loro la caducità della vita e dei beni terreni, incitandoli al pentimento, anche uno scheletro che potremmo definire “più importante”. Al culmine di questi cortei viene raffigurata la Morte a cavallo (uno scheletro a cavallo) che attende tutti gli uomini, senza distinzione di privilegi, età, sesso, condizione economica e sociale e li colpisce inesorabilmente con le sue frecce. Gli esempi che seguono sono una piccola scelta di un patrimonio sconfinato.

data tra il 1440 e il 1450.

Giacomo Borlone de Buschism, 1484-1485 per l’oratorio dei Disciplini.

dipinta nel 1539 da Simone Baschenis.

Lo scheletro nell’arte

Lo scheletro, come si è visto, vanta una sua distinta presenza nello sconfinato panorama artistico. E, in particolare in epoca medioevale, in qualità di soggetto assume una valenza didattica, che si accompagna a quella più immediata della celebrazione dei defunti. Il momento storico è buio, la gente del popolo è per lo più analfabeta, ma sa leggere, comprendere ed interpretare le immagini nei luoghi sacri. I temi scelti da affrescatori e pittori sono di grande impatto morale ed educativo.

Come, appunto, le danze macabre diffusesi in un’Europa devastata dalla peste nera. Un modo per dire “ricordati che devi morire” offerto a fedeli la cui riflessione andava indirizzata verso la caducità della vita: non importa chi sei, cosa fai o cosa possiedi, in ogni momento la tua vita può finire. E nulla può rimandare questo momento fatale, né ricchezza, né gioventù, né bellezza, né corruzione. La gioia del paradiso arriva solo attraverso le opere del buon cristiano, quelle che la Chiesa predica come, appunto, salvifiche.

Ancora una volta la Chiesa si fa maestra di dottrina. I santi, suoi rappresentanti, sono esempi, modelli che diventano punti di riferimento non solo nei secoli bui, ma anche in epoche più vitali, ricche e dai contrasti violenti. Come in epoca barocca.

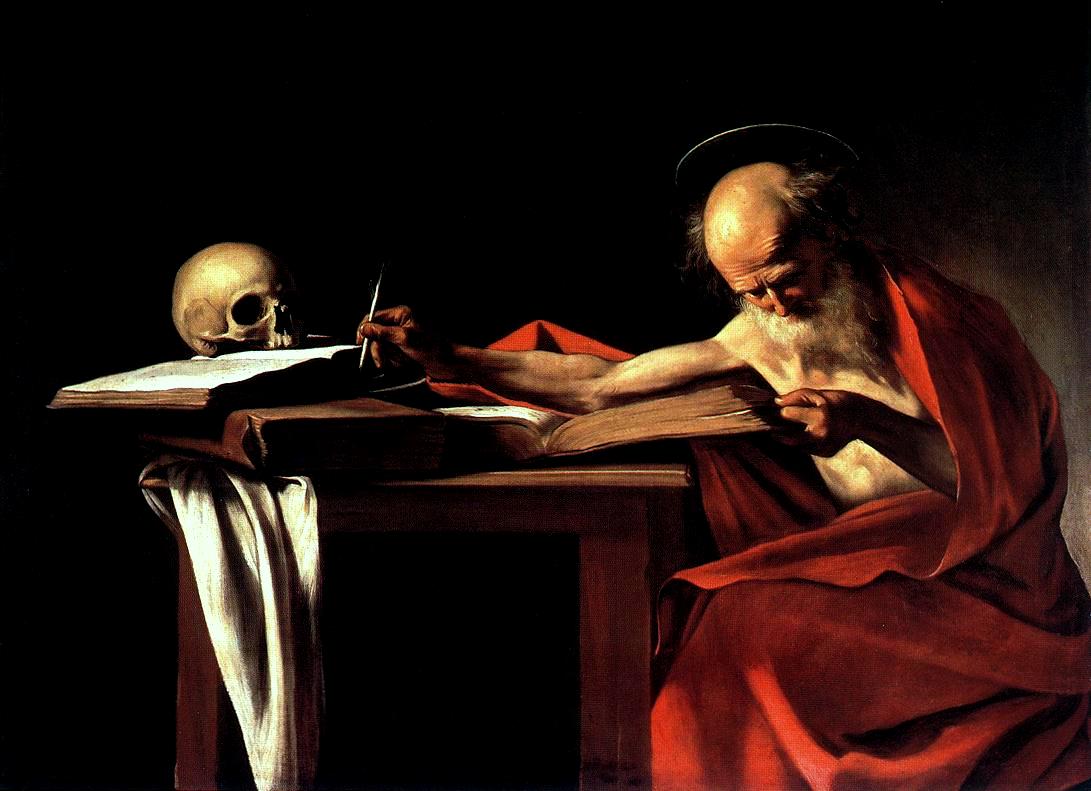

La parte per il tutto: il teschio

Il Seicento è il secolo della vita ardente e sregolata, del pomposo spettacolo e del privilegio assoluto, dei grassi carnevali e dell’etichetta ferrea, che, di contrasto, mostra spesso un volto tetro, esalta la mortificazione della carne e con retorica ricalca il tema della vanità delle cose. Un soggetto molto amato è quello ascetico, in particolare se ritratto in associazione con il concetto dello studio, della dottrina. Parliamo della raffigurazione dei santi eremiti e, nello specifico, della figura di San Gerolamo, molto amata da Caravaggio che, del santo, ha lasciato tre diversi dipinti:

In tutti e tre i dipinti San Girolamo è rappresentato in un momento di raccoglimento. Come è tipico dell’iconografia dei santi in eremitaggio, accanto a sé ha il teschio, simbolo di meditazione sulla morte e sulla vita eterna, ma anche un’immagine per trasmettere il concetto che la vita, così come la morte, resta per gli uomini un mistero.

Girolamo, penitente nel deserto ed impegnato a tradurre la Bibbia dall’ebraico al latino, è raffigurato come un anziano solitario, dall’aspetto ancora vigoroso nonostante le costanti privazioni a cui sottoponeva il suo corpo. A torso nudo, i fianchi cinti da un panno rosso che simboleggia la carica di cardinale della Chiesa che la tradizione gli attribuisce, è circondato da attributi ricorrenti: teschio, libri e strumenti di scrittura che raccontano di una vita trascorsa nello studio e nella meditazione sui testi sacri, contrapposta alla vanità dei beni terreni.

Impossibilità di evitare la morte e inutilità dei beni terreni, certo, ma in Caravaggio c’è di più. C’è la figura di un sapiente macerato da un digiuno e da una vita aspra, assorto nello spirito. Il teschio, una sorta di alter ego, domina i libri e la saggezza e ha quasi la stessa forma del cranio del santo: ogni dipinto si chiude in se stesso con questo dettaglio, sottolineato dalla profondità prospettica e dal taglio della luce.

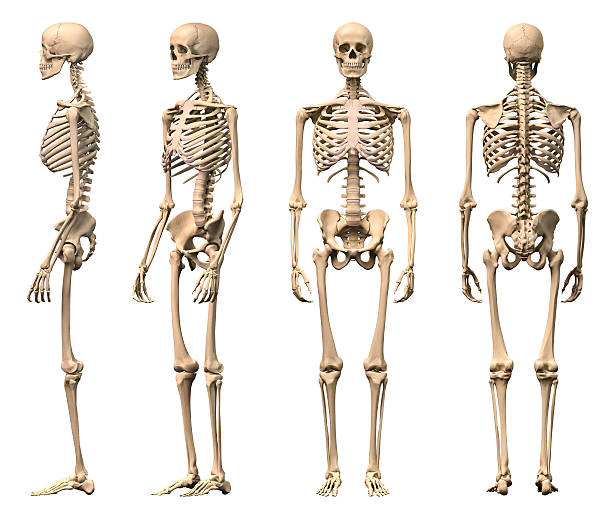

A cosa serve uno scheletro

Lo scheletro è il telaio del corpo umano, un apparato composto da oltre duecento elementi ossei. Le ossa hanno compiti ben specifici: sostenere e muovere passivamente il corpo (attraverso la funzione muscolo-tendineo-legamentosa). Proteggere organi delicati (massa cerebrale, occhi, cuore, polmoni, midollo osseo). Regolare l’omeostasi dei sali minerali fungendo da deposito.

Lo scheletro è ed ha la funzione di sostegno. Stiamo parlando, se ci riferiamo al corpo umano, di una sorta di impalcatura invisibile agli occhi, ma dalla portata fondamentale. Provate a pensare ad un corpo senza ossa: una sorta di involucro immobile e floscio, un sacco vuoto.

Di conseguenza, è piuttosto naturale che lo scheletro nel suo complesso sia figurativamente sfruttato per rendere l’immagine di tutto ciò che funge da supporto: parliamo infatti di scheletro di una costruzione o di un edificio o di un’imbarcazione priva del fasciame o di un aereo. Scheletro è anche… l’ossatura, ossia lo schema essenziale di un saggio, di un’opera letteraria, di un progetto.

Se lo scheletro, poi, è anche simbolo di morte, non dimentichiamo che nella mitologia greca la personificazione della morte è Tanato che, secondo Esiodo, è figlio di Notte e fratello gemello di Ipno (il Sonno); ha un cuore di ferro e viscere di bronzo ed è raffigurato come un giovane oppure come un vecchio barbuto. In alcune sculture è ritratto con un volto smagrito e gli occhi chiusi, coperto da un velo e con una falce in mano. Uno strumento tagliente, che recide, come le lucide cesoie nelle mani della moira Atropo, l’ineluttabile, il destino fatale, colei cui era assegnato il compito di tagliare il filo che rappresentava la vita, decretando il momento della morte.

1872, Alte Nationalgalerie, Berlino

Quel filo è un dettaglio non da poco nel dipinto di Arnold Böcklin, uno dei maggiori esponenti del simbolismo ottocentesco. Nell’Autoritratto con la morte che suona il violino l’artista cita la tradizione nella sua complessità, dal mito greco in avanti: la morte ha le sembianze di uno scheletro (o meglio di un teschio) che, sorridendo, ci ricorda che, presto o tardi, avrà la meglio su di noi e sulla nostra vita. E, come se volesse dare l’avvio ad una danza, suona un violino con una sola corda, la fa vibrare in un suono impossibile, sgradevole, non musicale, a sottolineare l’ineluttabile compito del fato, chiamato a recidere quel filo sottile che ci unisce alla vita.

E se lo scheletro è portatore di immagini paurose e terrificanti, suona il violino e danza, mi piace rifarmi all’ironia di Trimalcione e chiudere con Louis Armstrong e la sua canzone Spooks (1954), adattata su un corto di Walt Disney del 1929, La casa stregata.

Può esserci qualcosa di più vitale di uno scheletro danzante?