L’importanza di avere un figlio

di Antonio Spadaro - pubblicato il 5 Gennaio 2010

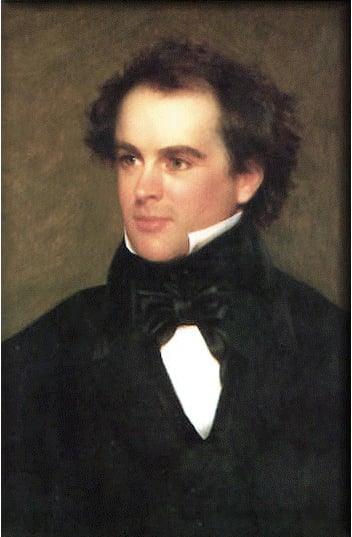

Nathaniel Hawthorne

Quando bisogna confrontarsi con un bambino occorre ristrutturare il proprio modo di agire, di parlare, persino di pensare, a volte. E questo può condurre a una meditazione sulla vita, a una comprensione differente del proprio rapporto con gli altri o anche con se stessi e con la propria storia personale.

Nathaniel Hawthorne è una figura di spicco della letteratura statunitense dell’Ottocento. Il 28 luglio 1851 Sophia, la moglie dello scrittore, parte con le due figlie Una e Rose per far visita ai suoi genitori, lasciando a casa il marito e il figlio Julian di cinque anni. Il rapporto tra padre e figlio non ha più ripari e schermi, e lo scrittore è sottoposto a questa imprevista “novità”.

Consideriamo i tempi e anche il carattere di Hawthorne: schivo, introverso, dedito alla narrazione di storie ricche di ombre e chiaroscuri come il famoso La lettera scarlatta, che si confronta con la sensibilità puritana; egli non è abituato all’irruenza di un ragazzino né è abituato ad accudirlo. L’esperienza lo segna e per questo la registra nel suo diario. Le pagine dedicate al figlio sono state raccolte in un volumetto dal titolo Venti giorni con Julian.

“Papà, non è bello che la piccolina se n’è andata?”, dice il bambino dopo aver salutato la mamma e le sorelle. Il motivo di questa gioia fu subito chiaro: “Nella mezz’ora successiva ha dato libero sfogo ai suoi polmoni, fin quasi a squarciare la volta del cielo. Poi si è messo a menar colpi su una cassetta vuota, mostrando di godersi moltissimo il baccano che faceva”. Ma ecco che qualche ora dopo lo vediamo sprofondare nella malinconia, avvertendo la mancanza della mamma e della “piccoletta”. Il bambino sconvolge i ritmi del padre: “È impossibile scrivere, leggere, pensare, o anche dormire (durante il giorno) perché, in un modo o nell’altro, ricorre a me continuamente”, scrive Hawthorne, anche se lo fa non senza soddisfazione: “È un ometto così gioviale e amabile che sa darmi, inframmezzato a tutto il fastidio, un innegabile piacere”.

L’occhio vigile del padre osserva i movimenti del figlio e li registra per comprenderli. Ma ciò che appare chiaro, pagina dopo pagina, è che Julian aiuta il padre a stupirsi della vita che “avviene” davanti ai suoi occhi liberamente, generosamente. Così, ad esempio, quando portano il loro coniglio domestico all’aria aperta. Con Julian, il padre diventa curioso osservatore. Hawthorne è abile a descrivere e acuto nell’osservare, ma la sua attenzione alla natura che lo circonda si radica nello sguardo fresco e non disciplinato del figlio, nel suo spirito “battagliero”.

In una pagina scritta il 31 luglio leggiamo: “Lui ha raccolto un bastone e ha ricominciato la vecchia guerra contro i cardi, che abbiamo chiamato idre, chimere, draghi, gorgoni. In tal modo, lottando con grande tenacia, siamo giunti a casa e così è trascorsa la giornata, fino ad ora, le quattro e venti”. La scena ordinaria acquista i contorni dell’eroismo mitologico. Proprio su questo scenario che l’immaginazione rende epico, lo scrittore impara a vedere meglio la realtà che lo circonda: “All’inizio dell’estate avevo pensato che, con i pascoli ingialliti e la mietitura dei campi, il paesaggio non sarebbe più stato così bello, perdendo quel verde tanto vivido e puro. Ma ora lo considero un cambiamento in meglio. Sui pendii delle colline il verde sbiadito e, qua e là, i toni quasi bruni e scuri dei campi creano un contrasto molto pittoresco con il verde intenso dei boschi”. Hawthorne sembra vedere il paesaggio con occhi diversi.

Julian parla in continuazione, come se per lui la parola fosse lo spazio in cui l’esperienza prende forma con le sue risonanze emotive e le sue domande. Hawthorne annota: “Qualunque sia l’attività in cui siamo impegnati, lui chiacchiera in continuazione, dicendo spesso cose bizzarre, che non posso trascrivere perché non riesco ad afferrarle o perché, nel frattempo, le dimentico”. Una volta i due vanno a cogliere il ribes, ad esempio, e il bambino si interroga sugli arcobaleni, “chiedendo come mai non si chiamassero archi di sole, o archi di pioggia e sole; e poi ha sostenuto che le corde di quegli archi fossero fatte di ragnatele, e che è quella la ragione per cui non si vedono”. Il tono di Hawthorne scrittore di romanzi, cupo e a tratti ossessivo, denso ed elaborato cede il posto a una prosa immediata e fresca, a diretto contatto con l’esperienza, piena di comicità e ironia, oltre che di una certa vaga perplessità su ciò che descrive. È interessante dunque notare gli effetti della presenza del bambino non solo sui contenuti ma anche sullo stile della scrittura.

Non c’è da immaginare che le pagine illustrino un idillio. Hawthorne non cela la sua fatica e la sua stanchezza, a tratti anche il suo fastidio. Scrive, ad esempio: “Forse oggi ho meno pazienza del solito, oppure il signorino la mette a più dura prova; ad ogni modo, mi sembra proprio che mi abbia tormentato con più domande, commenti e osservazioni di quanto un padre mortale sia disposto a sopportare” (3 agosto). Il tormento maggiore per lo scrittore pare sia la curiosità del figlio, una curiosità che egli non riesce a mettere a tacere. Giunge persino a fare una domanda sulle domande: “Che cosa sono le domande sensate?”. Il padre si sente al limite: “Pietà! C’è mai stato un uomo più bersagliato di me dalle chiacchiere di un bambino?”.

Quando può, Hawthorne legge Fourier e Thackeray, si prepara a scrivere il Romanzo di Valgioiosa, ma queste cose restano decisamente in secondo piano.

In questo suo ritiro forzato col figlio, quasi costretto a una paternità vissuta senza filtri, Hawthorne cresce nel rapporto con Julian, ma anche nella conoscenza del mondo, non senza fatica. Proprio l’ultimo giorno, durante un’escursione al lago, lo scrittore ha un’intuizione che poi trascrive nel suo diario. Il figlio giocava con una barchetta a riva e lui sedeva intento a leggere il National Era. A un tratto pensò: “Il modo migliore per farsi un’idea o un’impressione vivida di un paesaggio è quello di sedervisi dinanzi e mettersi a leggere, o immergersi nei propri pensieri; così poi, quando gli occhi vengono attratti dal paesaggio, si ha la sensazione di cogliere la Natura alla sprovvista, vedendola prima che abbia il tempo di mutare aspetto. L’effetto non dura che un istante, e svanisce non appena se ne diviene consapevoli; ma, per quell’attimo, è reale. (…) Il mistero è svelato, e l’istante dopo ridiventa un mistero” (16 agosto).

Continuazione dell’articolo su La Civiltà Cattolica (Quaderno n°3829 del 02/01/2010)

Anche il momento del gioco può risultare diverso dal naturale modo di agire di un genitore, di un padre.

Se ci pensiamo bene, in quante letture infantili, favole per lo più, dominava la figura di un papà troppo occupato che grazie al gioco trovava l’occasione per cambiare nei confronti dei propri figli!