Il dentro e il fuori

Non dovrebbe costituire eccessivo azzardo affermare che la letteratura del Novecento, soprattutto nella sua prima metà, sia stata – sia pur non nella sua interezza – soprattutto letteratura dell’io e della vita interiore. Lo è stata nell’indagine del rapporto tra memoria e tempo con Proust, Woolf e Joyce, nella ricerca esistenzialista di un senso con Sartre e Camus, nella introspezione psicoanalitica con Musil, Svevo, Kafka e Pirandello. E certamente l’elenco potrebbe essere ancora lungo. All’avanzare della grande Storia, che pure si affaccia prepotentemente nella letteratura novecentesca, corrispondono i resoconti di piccole storie, vite di individui fatte di monologhi dell’io, flussi di coscienza, esplorazioni dei luoghi interiori.

Scrive Virginia Woolf in Gita al faro:

“Pensava che la mente dell’uomo era un luogo misterioso, pieno di ombre e di nascondigli, dove si celavano desideri inconfessati e segrete disperazioni“.

L’interiorità dell’individuo qui è intesa come luogo insidioso, oggetto di indagine, nascondiglio di quegli elementi occultati rispetto all’esterno, eppure presenti: invisibili agli altri e spesso anche a se stessi. In tale direzione, un nobile riferimento può essere individuato in Fëdor Dostoevskij, nel quale l’enigma dell’io si risolve sempre in inquietudine e tormento, in doloroso percorso di autocoscienza (“soffrire è l’unica origine della coscienza“, leggiamo in Delitto e castigo). Si tratta di una tensione costantemente rivolta verso la propria interiorità; anche quando il conflitto si svolge apparentemente tra i personaggi dei romanzi (Raskòl’nikov e l’usuraia, Dmitrij/Ivan e Fëdor, Myškin e Rogožin) esso non è che il riflesso esteriore di una lotta tutta interna al loro animo.

Il visibile esterno all’io, ossia quelle azioni apparentemente illogiche e contraddittorie, ottiene spiegazione alla luce dell’invisibile interiore, che, se in Dostoevskij è un baratro oscuro che domanda redenzione, altrove può essere terreno luminoso di sogni, aspettative, desideri.

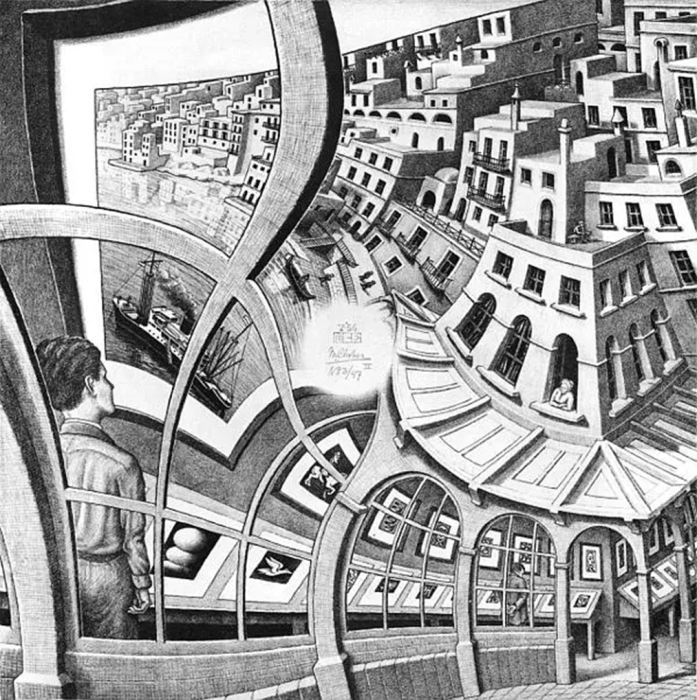

Talvolta, il confine tra luoghi dell’anima e spazio esterno si dilata fino ad annullarsi: è il caso di costruzioni fantastiche, come il pianeta del Piccolo Principe o le città invisibili che Marco Polo racconta a Kublai Khan, nel romanzo di Italo Calvino. Città che forse non esistono se non nella mente di chi narra, la cui esplorazione è, infine, esplorazione dell’inconscio umano.

Ma è il caso anche di luoghi concretamente esistenti, che diventano sovente specchio della condizione umana di chi li abita: il deserto dei tartari per il tenente Drogo, la montagna incantata per Hans Castorp, la giungla per Marlow e Kurtz in Cuore di tenebra/Apocalypse Now. Quanto questi luoghi siano proiezioni dell’animo dei protagonisti o quanto, al contrario, sia l’interiorità dei personaggi ad essere segnata dal luogo è quesito irrisolvibile. Rimane la certezza di un confine di difficile tracciabilità, di una intima connessione tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori.

E, tuttavia, il binomio costituito da invisibilità interiore e visibile esterno può – o forse deve – subire anche un rovesciamento. Perché viviamo in un’epoca nella quale l’interiorità è esibita, proclamata, imposta. Se un tempo il resoconto dettagliato delle sensazioni e delle memorie che scaturivano dal morso di una madeleine poteva destare sorpresa, oggi appare rivoluzionario mangiare un cibo senza che questa semplice operazione diventi un sensoriale percorso di autocoscienza. Mercifichiamo la nostra interiorità sui social, la affermiamo continuamente nelle discussioni, in soliloqui composti di “io sono, io faccio, io penso…”, ci offendiamo se il mondo esterno si ostina a non riconoscerci come noi vorremmo. Cerchiamo negli altri il nostro riflesso, la conferma delle nostre idee, un fuori che rispecchi il dentro.

Viene meno l’invisibilità del nostro io interiore, che al contrario risulta sovraesposto, visibilissimo, dilatato all’inverosimile nella manifestazione di tormenti, ansie, convinzioni personali che agitiamo quale manifesto ideologico. E allora ecco che, per quanto paradossale possa sembrare, è il fuori a diventare invisibile: ciò che è fuori fuoco, fuori quadro, fuori posto, le opinioni divergenti, le storie diverse, l’incontro con l’altro da sé. In un mondo che pretende di scansionare l’anima, forse la vera sfida è vedere quello che sta fuori di noi.