Il frutto di un’intimità

Vivere significa percorrere un itinerario libero, fare delle scelte, spostarsi su una strada aperta, avere la possibilità di sperimentare dei fallimenti. Viceversa, compiere all’infinito un percorso circolare, che ripete eternamente un tragitto noto, senza mai correre il rischio della divagazione, significa rinunciare a consistere, ricusare qualsiasi movimento, reprimere ogni possibilità di comunicazione che non sia puramente autoreferenziale, abdicare alla stessa esistenza. Solamente accettando delle coordinate di riferimento, nelle quali muoversi ed essere riconosciuti, è possibile stabilire un rapporto con gli altri, aprire con essi un dialogo, uno scambio reciproco e fecondo. Per acquisire un’identità è necessario uno spazio da occupare. L’esistenza presuppone la consistenza.

Vivere significa percorrere un itinerario libero, fare delle scelte, spostarsi su una strada aperta, avere la possibilità di sperimentare dei fallimenti. Viceversa, compiere all’infinito un percorso circolare, che ripete eternamente un tragitto noto, senza mai correre il rischio della divagazione, significa rinunciare a consistere, ricusare qualsiasi movimento, reprimere ogni possibilità di comunicazione che non sia puramente autoreferenziale, abdicare alla stessa esistenza. Solamente accettando delle coordinate di riferimento, nelle quali muoversi ed essere riconosciuti, è possibile stabilire un rapporto con gli altri, aprire con essi un dialogo, uno scambio reciproco e fecondo. Per acquisire un’identità è necessario uno spazio da occupare. L’esistenza presuppone la consistenza.

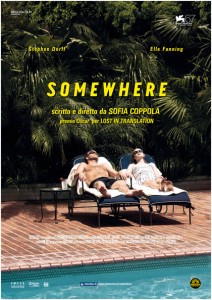

È questa la lezione imparata in Somewhere, la pellicola di Sofia Coppola vincitrice del Leone d’Oro a Venezia 2010, che recupera le atmosfere rarefatte di Lost in translation, in un elegante percorso di maturazione personale e cinematografica della regista americana.

Johnny Marco, attore hollywoodiano osannato dalla folla per il solo merito di un sorriso seducente e di una naturale predisposizione al successo, consuma la propria vita in una dorata indolenza. Tutta la sua esistenza appare fatalmente ripiegata su se stessa, costretta in un percorso circolare che gli preclude ogni autentica possibilità di scelta, e lo lascia recluso in un’asfissiante incomunicabilità, abbandonato a un penoso ristagno esistenziale, sepolto vivo nella staticità del suo ruolo di star. La forma del cerchio ritorna nel film con una certa ossessività: come nella prima scena – emblematica – in cui la Ferrari dell’attore compie una serie di giri a vuoto su un circuito, transitando ostinatamente di fronte a una cinepresa fissa, che con la sua immobilità ne sottolinea la vanità dello sforzo; o nelle ridicole evoluzioni di due graziose ballerine di lap dance (un ballo inchiodato in maniera drammatica alla forma circolare) dall’esito comicamente soporifero.

Johnny vive rinchiuso nella foresta di simboli del leggendario hotel Chateau Marmont (quello in cui John Belushi è morto di overdose e dove hanno soggiornato famosissime stelle hollywoodiane), del quale lo spettatore inizia subito a riconoscere una serie di elementi colti nel loro aspetto squisitamente materico: il corridoio claustrofobico che conduce alla camera cinquantanove; lo specchio del lavandino nel quale Johnny tenta ogni giorno con scarso successo di riconoscere la propria immagine; il terrazzo dal quale – fumando – osserva intimidito il vasto mondo delle possibilità; il candore dei risvegli tra lenzuola puntigliosamente immacolate, con cui un destino generoso gli offre ogni giorno una nuova occasione. Johnny ha perso la capacità di divertirsi; ricerca quelle esperienze che la società ha stabilito per lui come appaganti, ma non riesce più a cogliere il legame esistente fra il piacere e la sensazione che dovrebbe determinarlo. Vittima del brutale ricatto delle convenzioni, per Johnny anche le gratificazioni sono divenute semplice conformismo.

Fino a quando la sua ex moglie, partendo per un viaggio, non gli affida la figlia Cleo per qualche settimana. Dapprima Johnny percepisce tale evenienza come un imprevisto, che lo obbliga a cambiare le sciocche abitudini alle quali era affezionato. Ma grazie a sua figlia, alla sua commovente tenerezza di bambina di undici anni, che tutto redime con la sua allegra ingenuità, con la capacità ancora intatta di stupirsi, con il suo disarmante bisogno di affetto non ancora inquinato dall’istinto antagonistico dell’autoaffermazione, Johnny impara pian piano a riconsiderare le proprie scelte individuali, pur nelle minuzie della vita quotidiana. Impara a non cedere all’idea paranoica di essere seguiti da un generico SUV nero (chissà quanti ce ne sono a Los Angeles), ma ad appurarne l’identità, come fa Cleo, appuntandosi il numero di targa; impara a cucinare da solo il proprio pasto, rischiando di farlo male, ma rinunciando in tal modo all’impersonalità della cena alberghiera. Impara – in buona sostanza – a costruire le proprie convinzioni senza assumerle già precostituite; sperimenta che credere in qualcosa non significa recepire passivamente tiranniche convenzioni stabilite da altri, ma dare concretezza alle proprie aspirazioni e alle proprie scelte, contrattandone il valore con chi ci sta accanto, stabilendone insieme il significato. Solo così è possibile uscire dal determinismo di un percorso circolare e riconquistare l’apertura necessaria per costruire un rapporto con il prossimo, entrare nella profondità di un dialogo, raggiungere il calore dell’intimità. Credere significa credere insieme: la fede è – in qualche modo – il frutto di un’intimità (assai toccante la scena in cui padre e figlia, in apnea nella piscina, fingono – credendoci entrambi – di prendere un tè, scambiandosi sott’acqua un sorriso irresistibile e gustandosi la dolce e appagante sensazione precisamente al culmine del loro percorso di intimità).

Quando la crisi di Johnny si manifesta nella sua forza dirompente, egli non si accontenta di applicare un rimedio preconfezionato, come «fare del volontariato o qualcosa del genere» (come gli suggerisce – annoiata e comprensiva – la ex moglie, alla quale si rivolge in un momento di disperazione), per sedare un inevitabile e fisiologico senso di colpa sperando che passi quanto prima, e tornare ad anestetizzarsi nelle sue tristi alienazioni. Abbandona l’hotel – luogo impersonale in cui le esistenze si sostituiscono le une alle altre in rapida e indifferente successione – e parte alla ricerca di un posto (un qualsiasi posto, somewhere, per l’appunto) nel quale consistere come individuo, finalmente libero di scegliere i propri valori e il significato da conferire alla propria esistenza.

Un bel film, questo di Sofia Coppola, che realizza ancora una volta un apprezzabile lavoro personale rinunciando a costi elevati di produzione. Una regia attenta, un uso sapiente delle inquadrature fisse e dello zoom, la pregevole interpretazione dei due protagonisti (Stephen Dorff nel ruolo di Johnny e – in modo particolare – la giovanissima Elle Fanning nei panni di Cleo), il coraggioso impiego del silenzio, una colonna sonora insieme minimale e raffinata, incorniciano con discrezione una prova di qualità, che merita il riconoscimento veneziano pur rischiando – talvolta – di rimanere poco accessibile alla sensibilità del pubblico, non sempre provvisto degli strumenti ermeneutici necessari per decodificarne la complessa simbologia, strettamente legata all’esperienza biografica della regista e alla sua sofisticata rielaborazione razionale.

bella questa tua riflessione, Luca, mi spingerà a vedere il film della Coppola, grazie!

Sinceramente l’ho trovato un film un po’ “fighettino” e autoreferenziale, sofisticato per il semplice motivo di doverlo essere, che ha ben poco da aggiungere alla ben nota anestesia morale indotta dal mainstream hollywoodiano. Sembra un po’ che alla Coppola manchi sempre qualcosa per fare dei grandi film, rimanendo un’ottima regista in potenziale. Si ha sempre l’impressione di vedere dei film girati molto bene (anche se con guantini bianchi di seta) ma mai conclusi del tutto (Lost in Traslation a tal proposito mi sembra un film più completo/complesso).

Di certo non ha meritato il Leone d’oro, essendoci a parer mio in concorso almeno 7-8 film di gran lunga migliori, più intensi e di uno spessore nettamente diverso.

In ogni caso la tua riflessione è molto precisa ed accurata (forse anche più del film, quindi bravo!).

ottimo articolo!

ho visto il film da poco

la Coppola ha capacita di comunicare messaggi potenti con una mano sottile

lo dico perchè anche io inizialmante ho avuto l’impressione che il film mancasse di qualcosa , ma dopo 3 gg sto ancora qui a pensarci

vuol dire che le immagini sono penetrate a fondo, come aghi sottili

someeehere ha secondo me delle affinità con il racconto “brava gente di campagna” della nostra o’connor (eresia???)