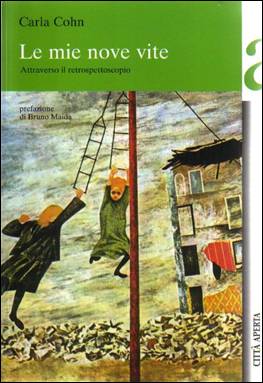

Le mie nove vite: Carla Cohn

Se c’è un punto cieco che costituisce il limite, o meglio la voragine, di fronte alla quale sembrano collassare le categorie del pensiero occidentale, quel punto cieco, quel limite è l’esperienza dei campi di concentramento. Cosa è stata, cosa ha significato questa esperienza che ha raggiunto la sua forma omicida e parossistica nel nazismo – con il campo di sterminio -, ma che non è stata estranea alle democrazie liberali? Il campo di concentramento si colloca in quel punto estremo dello sviluppo della biopolitica (quella forma di potere che si incarica di gestire, amministrare, investire la vita fino a penetrare la sua struttura biologica) nel quale il potere si rovescia in tanatopolitica, agglutinandosi in un regime che anzichè “gestire” la vita, dipensa la morte (e dispensa la morte proprio perché si prefigge di “gestire” la vita).

Il campo si delinea – lungo questo crinale – come lo spazio della biopolitica (Agamben: “La novità della biopolitca moderna è che il dato biologico è, come tale, immediatamente politico e viceversa”), come quell’assetto totalitario nel quale il particolare viene cancellato (Arendt: “Il potere totalitario premendo gli uomini l’uno contro l’altro distrugge lo spazio tra loro, e sostituisce ai limiti e ai canali di comunicazione tra i singoli un vincolo di ferro, che li tiene così strettamente uniti da far sparire la loro pluralità in un unico Uomo di dimensioni gigantesche”).

Carla Cohn Le mie nove vite. Attraverso il retrospettoscopio, Città Aperta Edizioni, Troina 2008

Il campo mette in atto l’esperienza della deprivazione dell’individuuo rinchiuso, la sua progressiva spoliazione, la sua riduzione a vita biologica. Nel suo recinto l’opzione tra mera sopravvivenza biologica e morte immediata diventa la struttura che governa ogni momento dell’esistenza. Il campo, scrive Carla, è “un posto in cui nessun orologio era visibile e dove il tempo sembrava un’infinita eternità agonizzante”. In questo spazio/tempo spogliato di ogni determinazione, in cui l’esistenza si riduce a morte in attesa, “il triplo recinto di filo spinato” che circonda il campo “non fa più orrore”, ma diventa “la promessa di una morte facile, veloce e impersonale”. Questa spoliazione di ogni qualità umana è simbolicamente rappresentata dai rituali di “pulizia” ai quali vengono sottoposti i prigionieri. “Non potendo vedersi senza uno specchio, potevano solo vedere le loro compagne mentre perdevano ogni somiglianza con il loro sé precedente. Gli uomini delle SS guardavano e ridevano apertamente, durante la rasatura, metà testa denudata mentre l’altra metà aveva ancora una qualche somiglianza con la sua apparenza precedente, che sarebbe stata presto cancellata. Per un momeno presente e passato sembravano fondersi- zac zac e non rimaneva niente se non un presente insondabile”.

“Le mie nove vite” non è però solo un racconto dal di dentro della vita del campo. È anche la storia del dopo, del faticoso riemergere, del riaccostarsi alla vita da parte di una sopravvissuta. Una lotta non meno feroce di quella che ha segnato l’esistenza da prigioniera, una lotta che ora si rivolge e si appunta al sé. È il conflitto di chi vede la propria memoria slabbrarsi, la continuità del ricordo frantumarsi, pezzi del proprio vissuto inabissarsi nell’oblio. Il ritorno alla libertà coincide per Carla Cohn con un peregrinare per il mondo, accompagnato dal lavorio sulla memoria, e dal tentativo di ricucire, di ritessere l’ordito della memoria, di affrontare i propri fantasmi, come nel rapporto doloroso e evanescente con la madre.

Due delle tappe più significative di questo itinerario sono lo sbarco in Palestina e il ritorno – dopo anni di lontananza – a Berlino. Nella prima, chi credeva di essere approdata nella sua nuova patria, urta contro una realtà inaspettata, ostile, nella quale trova non l’accoglienza desiderata, ma l’ingiunzione a dimenticare: “Invece di empatia ricevetti ostracismo. Questa volta non dai nazisti, ma dai miei compagni ebrei. Il mio silenzio era il silenzio della vergogna e dell’umiliazione”. Ancora più doloroso il ritorno a Berlino, una Berlino che non si sovrappone più alla città dell’infanzia, ma se ne scosta come se una malattia segreta ne avesse alterato le facciate e il profilo, e tra il passato e il presente si fosse aperta una frattura, la ferita del sospetto: “Ero spaventata dai sentimenti di rabbia e violenza con cui sentivo avrei facilmente potuto lanciare una bomba nella mia ultima casa. Gli stessi sentimenti violenti mi assalivano ogni volta che vedevo gente di una certa età. Volevo chiedere loro, ad uno a uno, se avevano ucciso, o partecipato all’assassinio della mia famiglia”.

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.