Perché mi piace Dylan?

Perché mi piace Bob Dylan? Domandona. Qui a BombaCarta si fanno solo domande grandi, domandone, come queste. E’ un gioco forse spietato ma che conduciamo da oltre una dozzina d’anni nei nostri incontri e laboratori: è facile dire cosa ci piace, ma spiegare il perché è tutta un’altra storia, la questione si complica vertiginosamente. Ma devo rispondere a questa domanda, ci devo almeno provare, Dylan ha appena compiuto 75 anni, insomma glielo devo, in fondo mi sta facendo compagnia da oltre quarant’anni.

Dunque, quando ho cominciato ad ascoltarlo avevo circa dieci anni e il mio inglese non era proprio fluente, diciamo che non capivo una parola di quanto ascoltavo e anche cantavo; erano suoni non parole, musica e ritmo, non concetti. Preciso questo perché in genere in Italia Dylan è famoso come autore, poeta e rivoluzionario.. e invece mi è entrato nel cuore, per rimanerci, senza che io avessi compreso nulla – a livello concettuale – di quanto stava cantando. Ne avevo colto una bellezza e una verità, ma era tutto legato alle emozioni che quelle note e la sua voce, riuscivano a trasmettere. La semplicità degli accordi, per cui tutte le canzoni erano diverse ma avevano qualcosa in comune, senza per questo essere appiattite, omologate, capaci quindi di trasportarti nel loro mondo ma dove non tutto era sconnesso ma legato tra di loro, e tra loro e te, e forse era proprio la voce ad essere il “ponte”, boh.. Una voce non bella direi, ma vera, come ha detto di recente Dylan parlando del grande Sam Cooke: Quando qualcuno gli disse che aveva una bellissima voce, Sam Cooke rispose: “Beh è molto gentile da parte tua, ma le voci non dovrebbero essere misurate in base a quanto sono belle. Piuttosto hanno importanza solo se ti convincono che stanno dicendo la verità”.

Insomma, non avevo capito niente soprattutto del contenuto di quelle canzoni, a parte il fatto che però ascoltarle mi faceva ardere il cuore.

Solo tempo dopo ho cominciato a leggere i suoi testi e mi sono anche piaciuti. Un po’ il contrario di quanto mi accadde con De Andrè (grande fan di Dylan) che avevo cominciato ad ascoltare da piccolissimo e per molti anni avevo ascoltato e anche cantato pur non comprendendo del tutto quello che quei testi, così perfettamente confezionati dal cantautore genovese, volessero dire. Mi era sfuggita tutta quella rabbia e quella amarezza, può sembrare strano ma a me divertiva la sua capacità di tessere rime e poi quella voce.. ma quando poi ho scoperto meglio cosa volesse raccontare (mica avevo capito – ad esempio – che lavoro facesse Bocca di rosa!) ci rimasi male, mi sembrava troppo cupo rispetto alla dolcezza della musica. E invece con Dylan la scoperta dei testi (e se so un po’ di inglese lo devo innanzitutto a lui) fu una conferma, quei testi erano anche molto belli, come tanti dicevano (magari per motivi diversi ai miei).

Poi Dylan, che è ancora una “luce” per tutti quelli che lo hanno seguito, mi ha condotto a tanta altra bella musica, questo è proprio dei grandi, come ad esempio, in Italia, oltre al suddetto De Andrè, anche De Gregori, Bennato e Capossela, e negli USA a Cohen, Cash, Cave, Waits, Knopfler e oggi The Felice Brothers e anche i Mumford & sons e poi, soprattutto, Bruce Springsteen, il “frutto” più maturo dell’albero dylaniano. Un po’ come Borges che mi ha fatto scoprire tanta bella letteratura, a partire da Chesterton.. Su Springsteen e Dylan, mi ha sempre colpito la battuta di Alessandro Carrera, sommo esperto di Dylan, che ha definito Bruce “epico” e Bob “lirico”. Mi ha colpito perché io, che ho una lieve preferenza per Dylan, ho anche però una preferenza per l’epica, o pensavo di averla. Sta di fatto che in Dylan, come nei grandi artisti, per giunta longevi e prolifici, c’è un po’ di tutto: lirica ed epica, rabbia e gioia, dolore e stupore, intelligenza e semplicità.. anche per questo mi è difficile dire qualcosa sul “perchè” mi piace questo ormai vecchio cantante del Minnesota. Provo a tirar fuori qualche punto, quasi come in un brain storming, e forse la strada giusta è dare spazio alla parola dello stesso Dylan.

La ferrovia gialla

C’è questa canzone qui, Absolutely Sweet Marie, del 1966, che si conclude con questo verso, che ha fatto il giro anche di BombaCarta e dintorni:

Ed ora me ne sto qui ad osservare la tua ferrovia gialla

nelle macerie del tuo balcone

E mi chiedo dove sei finita stanotte, dolce Marie

Interessante il commento che lo stesso Dylan ha fatto di questa canzone: «Sai, quando fai il musicista ti capita di girare il mondo. Non ti affacci ogni giorno dalla stessa finestra. Non percorri sempre la solita strada. Per cui devi abituarti a osservare qualunque cosa. Ma nella maggior parte dei casi la realtà ti colpisce, non serve nemmeno che la osservi. Ti colpisce. Come la “ferrovia gialla”, magari era un giorno di luce accecante e il sole batteva così forte sui binari in qualche luogo che mi è rimasto impresso. Non sono immagini escogitate a tavolino. Sono immagini che stanno lì e prima o poi escono fuori. Sai, se sono là dentro prima o poi devono uscire fuori».

[Tra l’altro in questa stessa canzone, un brano minore del maggiore album di Dylan, c’è un verso – che ha folgorato De Gregori che me lo ha ricordato – che in questi mesi sto utilizzando come “spiegazione” del pontificato di Papa Francesco (e qui voglio rischiare anche la scomunica dall’inquisizione spadariana): “Ma per vivere al di fuori della legge devi essere onesto”]

Ascolto Dylan dal 1975 circa e circa venticinque anni dopo sono entrato in contatto con BombaCarta e ho ritrovato una “lettura” dell’arte (e della vita) alla quale, magari inconsapevolmente, ero stato preparato da quell’ascolto. Contro ogni tentazione “intellettualistica” (in questo Dylan è simile a Woody Allen e insieme hanno subito la stessa sorte in Italia, la peggiore per loro, quella di passare per degli intellettuali), Dylan così riflette su quel verso del ’66 e lo contrappone ad un altro del ’79: «Slow Train è una canzone per cui si potrebbe scrivere una canzone per ogni verso della canzone. Veramente, lo si potrebbe fare. Questa non è che sia una cosa buona. In fondo no. […] Ma quel verso, anche lì, è un verso intellettuale. È un verso, «Well, the enemy I see wears a cloak of decency», che potrebbe essere falso. Potrebbe. Mentre invece «Standing under your yellow railroad», questo verso proprio non potrebbe».

La “lettura” anti-intellettualistica di Dylan e quella di BombaCarta dicono in fondo che il “fuori” è più importante del “dentro”. Il giallo della ferrovia colpisce e “accende”, ispira l’arte del cantautore. In termini filosofici si potrebbe usare la parola “realismo”, per cui Aristotele batte Platone e San Tommaso vince su Cartesio, la realtà prima delle idee e della coscienza. In Italia Dylan passa come un poeta, una “voce”, magari una “voce generazionale”, eppure a sentire lui sembra che più che parlare sia importante ascoltare: “I poeti non vanno a picchettare l’Istituto Case Popolari o quello che è. I poeti non… i poeti nemmeno parlano al telefono. I poeti in generale con le persone non ci parlano proprio. I poeti passano molto tempo ad ascoltare”. Il suo album Modern Times del 2006 si chiude con una canzone che sin dal titolo Ain’t talkin’ esprime la stessa visione e il ritornello aggiunge Ain’t talkin’, just walkin’: non sto parlando, soltanto camminando. Siamo in perfetta corrispondenza con tutta la grande tradizione letteraria americana, penso a Thoreau e al suo Walking, una tradizione che pone l’esperienza concreta al centro dell’espressione artistica.

Il “fuori” non è contro il “dentro” ma è la condizione perché esso possa emergere: «Dunque, per me» riprende Dylan, «l’ambiente in cui uno scrive una canzone è di estrema importanza. L’ambiente deve tirarti fuori da dentro qualcosa che voleva uscire. È un discorso di contemplazione, di meditazione. Le emozioni allo stato puro non sono il mio forte. Perché vedi, io non scrivo bugie. È dimostrato: la maggior parte delle persone che dicono “ti amo” non lo pensano sul serio».

Anche questo aspetto, che nei testi di Dylan è evidente (non per un ragazzo di dieci anni magari), l’ho ritrovato nella riflessione cresciuta dentro BombaCarta: il rifiuto dell’astrattezza in favore della concretezza, autori come Carver e la O’Connor stanno lì a dirci che non si tratta di dimostrare ma di mostrare, non di spiegare ma di dispiegare, di “far vedere” non “dire” perchè “not ideas but in things” secondo la lezione di W.C.Williams: non idee se non nelle cose. La ferrovia gialla, appunto.

Tradizione e (quindi) umiltà

Un’altro falso mito che gira sull’arte che BombaCarta ha contribuito a demolire è quello dell’artista maledetto, dannato. Anche in questo caso mi sono fatto trovare pronto e forse Dylan aveva contribuito, a modo suo: «Non devi per forza attraversare un periodo tormentato per scrivere una canzone, ma devi stare un po’ isolato dal resto del mondo. È per questo che molti, compreso me, scrivono canzoni nel momento in cui vengono respinti dalla società, da qualunque tipo di società. Perché così ne puoi scrivere dall’esterno. Qualcuno che non è mai stato fuori dalle cose può solo averne un’immagine vaga. Fuori dalla situazione in cui ti trovi».

Ascolto e osservazione, ecco gli ingredienti di ogni espressione artistica. E poi aggiungo altre due parole, così alla rinfusa, come in una canzone degli anni ’60 di Dylan (ma sento che tutto è collegato, anche con quanto prima esposto): umiltà e tradizione.

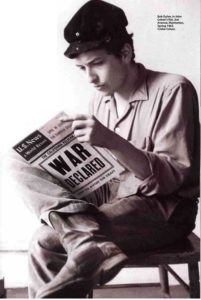

Non è la prima cosa che viene in mente, pensando a Bob Dylan, l’umiltà. Può venire in mente la timidezza, che lo divora da sempre, ma non l’umiltà. Eppure è questa la parola che voglio usare. Nel 1962 esce il primo album di un 21enne, che ti guarda candido e con le sue guance pienotte mentre impugna la sua chitarra, un album intitolato, forse con arroganza, “Bob Dylan”. In quell’album non c’è nessuna canzone firmata dal più grande cantautore del rock, tranne una che però si chiama Song to Woody, un omaggio al suo maestro Woody Guthrie. Trent’anni dopo Dylan ripeterà l’omaggio ricantando quella canzone al termine del concerto-tributo dove decine tra i più grandi cantanti rock erano saliti sul palco del Madison Square Garden per cantare le sue canzoni. Nella sua lunga carriera Dylan ha spesso riproposto questo schema: sono numerosi gli album di “cover” (strano termine per indicare l’interpretazione di canzoni altrui), negli ultimi due anni ha inciso due album dedicati alle canzoni “di” Frank Sinatra. E soprattutto sono tantissimi i casi di concerti dal vivo in cui ha interpretato brani non suoi, per lo più “standard” risalenti alla tradizione folk.

Bob Dylan, questo gigante che sembra aver spaccato in due la storia della musica “leggera”, creando dal nulla la figura del cantautore folk, impegnato, portando la poesia nel juke-box come disse di lui Allen Ginsberg, in realtà appare quindi come un “nano” seduto sulle spalle dei giganti, uno “staffettista” che non fa altro, da quasi 60 anni, che correre per passare il suo testimone a chi verrà dopo di lui. Lui ha visto, di persona, negli anni della sua giovinezza, alcuni “giganti” come Woody Guthrie, in un mondo che è lontano intere galassie, rispetto al nostro mondo del 2016, ed è ancora qui, vivo e “on stage” quasi ogni giorno, per raccontarci la sua esperienza. Non è lui il centro, ma il centro è fuori di lui, in una tradizione che lo precede e non finirà con lui. Più volte Dylan ha sottolineato il suo debito: “Le melodie che ho in testa sono molto, molto semplici, si basano soltanto sulla musica che abbiamo ascoltato tutti da piccoli. Quella, e pure la musica che c’era prima di quella, andando indietro nel tempo, ballate elisabettiane e chissà che altro”.

Lo scorso 6 febbraio, al Convention Center di Los Angeles in una serata in suo onore ha tenuto un lungo discorso in cui tra l’altro ha detto che: “Queste canzoni non sono uscite dal nulla. Non le ho semplicemente inventate di pura fantasia. Contrariamente a ciò che Lou Levy disse, c’era un precedente. Tutto emerse dalla musica tradizionale: la musica tradizionale folk, il rock’n’roll tradizionale e la musica swing tradizionale delle orchestre jazz. Ascoltando le canzoni folk imparai i testi e come scriverli. Le suonavo, e incontrai altre persone che le suonavano quando nessuno lo faceva. Non cantavano nient’altro se non queste canzoni folk e mi fornirono il codice per tutto quello che è il gioco alla pari, tutto appartiene a tutti. Per tre o quattro anni tutto quello che ascoltavo era folk tradizionale. Andavo a dormire cantando canzoni folk. Le cantavo dappertutto, club, feste, bar, caffetterie, campi, festival. Incontrai altri cantanti lungo la strada che facevano la stessa cosa e imparavamo canzoni l’uno dall’altro”.

Il bel film dei fratelli Cohen, A proposito di Davis, racconta molto precisamente questo mondo e la sua atmosfera e la battuta con cui si chiude la prima scena ne esprime bene tutto il senso: Se una canzone non è mai stata nuova e non invecchia mai, allora è folk.

https://www.youtube.com/watch?v=oWQ6DuW3Brs

Il fascino dell’imperfezione

Dal punto di vista musicale, ma non solo, Dylan proviene da quel mondo della canzone folk (nato prima della radio e della televisione, dei video e della Rete, del digitale e della tecnologia HQ e HD) e ha contribuito a creare il mondo in cui viviamo. Lo si capisce nel rapporto che c’è tra la sua produzione in studio e quella dal vivo. In entrambe le due produzioni sembra regnare il caos ed è da quel caos che Dylan sembra prendere ispirazione. Se si ascolta l’attacco di The man in me del ’71 (una canzone poi ripresa proprio dai fratelli Cohen ne Il grande Lebowsky) si percepisce proprio quel caos creativo, quel suono quasi catastrofico da cui però emerge e decolla subito il motivo musicale. La stessa sensazione che si avverte per tutto il brano di Long and wasted years del 2012. La parola giusta sarebbe quindi “magma”, così come il suono si potrebbe definire “sporco”, e il tutto si può definire una celebrazione dell’imperfezione. Imperfezione come incompiutezza. L’attacco e il finale di Changin’ of the guards del ’79, testo visionario e misteriosissimo ma forse non importa, dice proprio questo: la canzone arriva prima di Dylan e prosegue dopo di lui, il cantante ne è solo travolto e momentaneamente cerca di dare il suo timbro, come contributo a questo processo più grande di lui. Sul suono “sporco”: già la sua voce lo è, nasale e gracchiante e soprattuto cangiante al punto che molti album sembrano essere stati incisi da diversi artisti, non è un caso che ci sono voluti sei attori diversi per interpretare il ruolo di Dylan nel film-tributo I’m not there.

Della voce ho già detto, è una voce che può creare anche ripulsione ma ha qualcosa di magico, mi riferisco al suo modo di cantare, di piegare ogni parola per spremerne fuori tutta la verità possibile, come ha ben capito la sua vecchia amica Joan Baez, grandissima voce del folk americano. Il confronto con la Baez può servire a comprendere meglio: la voce cristallina, pulita, della Baez è perfetta ed esegue perfettamente delle versioni delle canzoni di Dylan, cioè in qualche modo, rendendole “perfette”, le uccide; una farfalla trafitta dalla spilla dell’entomologo per usare una espressione cara a Dylan stesso. Invece la “salvezza” dell’arte è nella sua “imperfezione”, come ricorda Andrej Tarkovskij “l’arte esiste proprio perchè il mondo non è perfetto” e Camus sottolineava che “se il mondo fosse chiaro l’arte non esisterebbe”. Dylan queste cose non le sa a livello culturale o intellettuale, ma le vive nella sua carne di cantautore: “lo scultore pensa in marmo”, come dice Oscar Wilde.

Molto interessante a questo proposito la testimonianza di Bucky Buxter, chitarrista della band di Dylan alla metà degli anni ’90 (forse il periodo musicalmente migliore, grazie anche alla sua memorabile e languida pedal steel) che racconta come durante le prove del tour, il cosiddetto NeverEndingTour con cui Dylan gira il mondo da circa trent’anni, l’artista aveva uno strano “approccio” per cui una canzone veniva provata ed eseguita in concerto ripetutamente, per giorni e giorni di seguito, fino a quando l’esecuzione non arrivava a raggiungere la “perfezione”, a quel punto la canzone veniva accantonata, non gli interessava più. Le parole di Bucky Buxter dicono il vero. Lo capisco se rifletto ad alcune canzoni di Dylan. Ce ne sono alcune che nascono già “perfette”, così belle che è difficile che un’esecuzione dal vivo possa aggiungere altra bellezza, anche per un artista dell’interpretazione “infinita” come Dylan; un esempio di questo tipo di canzoni è Just like a woman del ’66, forse la più bella, che è semplicemente la più bella canzone di Dylan. Ma ce ne sono altre, tante, che hanno una qualità particolare: non sono bellissime ma sono canzoni “incompiute”, aperte ad una continua serie di re-interpretazioni. Un esempio di questo tipo di canzoni è One too many mornings (’63), oppure Shelter from the storm (’74): ascoltarle nella loro versione originale e poi nella loro “storia”, come in tutti questi decenni si sono sviluppate tra le mani creative di Dylan è un’esperienza commovente, che forse pochi artisti come Dylan riescono a realizzare con la stessa naturalezza.

Ecco che emerge lo “stile” di Dylan di cantautore sempre aperto al libero gioco dell’ispirazione, ecco che allora il rapporto tra produzione in studio e quella dal vivo assume una cifra particolare: per molti artisti in studio si lavora di cesello per realizzare un prodotto finito, pulito, perfetto. Per Dylan il contrario: l’album che esce dallo studio non è un punto di arrivo ma un trampolino di lancio, non è un quadro bello e fatto, ma è come la tavolozza dei colori del pittore, un magma da quale uscirà una creazione sempre in fieri, in via di perfezione, sempre in-compiuta.

Anche questo molto bombacartiano, no?

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.