[Report] Officina di febbraio 2025

Il report dell’officina di febbraio “Sotto la superficie“: cosa si nasconde oltre, nelle profondità celate ai nostri occhi?

Greta

Anche le superfici che sembrano più impenetrabili hanno una loro interiorità. Il poeta serbo Charles Simic usa la metafora del sasso per dirci di costudire con cura questa interiorità, perché proprio quello che sta nascosto è prezioso e nasconde mondi interi.

SASSO, di CHARLES SIMIC

Càlati in un sasso,

io farei così.

Lascia che altri si facciano colomba

o digrignino i denti come tigri.

Mi basta essere un sasso.All’esterno è un enigma:

nessuno sa come rispondere.

Ma fresco e quiete dev’esserci all’interno.

Anche se una mucca lo calca col suo peso,

anche se un bambino lo getta dentro un fiume;

il sasso affonda, lento, imperturbato,

fino al fondo

dove i pesci bussano alla sua soglia

e vengono a origliare.Ho visto scintille schizzar via

quando due sassi sono strofinati,

forse là dentro non fa così buio;

forse c’è una luna che brilla

da chissà dove, spuntando magari dietro un colle –

un chiarore appena sufficiente a decifrare

quelle strane scritte, mappe stellari

sui muri interiori.

Luca

Cercando modi per raccontare “ciò che sta sotto”, la scelta è caduta su tre classici della fantascienza.

LA CITTÀ E LE STELLE, di ARTHUR C. CLARKE (1956)

In un lontanissimo futuro Diaspar è l’ultima città della Terra, completamente autosufficiente e con un popolazione immortale. Altissime mura la separano dal mondo esterno, ormai un unico grande deserto che ha seppellito tutto il resto della civiltà. Insieme all’immortalità, gli abitanti di Diaspar condividono il categorico divieto di uscire dalla città: si tratta di un meccanismo di difesa e autoconservazione instillato geneticamente. Tutto ciò che c’è fuori è stato volutamente dimenticato e ritenuto non più necessario. Quello di Clarke è un “sotto la superficie” ignorato: il passato è lasciato fuori, nascosto dalla superficie del deserto, dalla sabbia, più eluso che precluso.

METROPOLIS, di THEA VON HARBOU (1926)

Nella città di Metropolis il progresso tecnologico ha raggiunto vette inimmaginabili ma anche le disuguaglianze sociali sono al loro apice: da una parte i ricchi e potenti abitanti della superficie e dall’altra i lavoratori oppressi e sfruttati che vivono nei sotterranei della città. Protagonista è l’ignaro Freder, figlio del padrone di Metropolis. Von Harbou, con uno stile ricercato e carico di immagini, ci racconta l’esperienza di Freder “sotto la superficie” come un viaggio iniziatico, mistico e visionario.

Nella pellicola muta di Fritz Lang ciò è reso ancor più esplicitamente con un’allucinazione in cui Freder vede la ciclopica sala macchine mutarsi in un gigantesco Molock, creatura del mito reincarnatasi nel metallo dei macchinari per fagocitare letteralmente gli operai/schiavi.

LA MACCHINA DEL TEMPO, di H.G. WELLS (1895)

Con un pionieristico viaggio fino all’anno 802.701, H.G Wells ci presenta una società completamente involuta divisa tra gli “Eloi” — puri ed ingenui che vivono solo di riposo e giochi, intellettualmente regrediti a poco più che bambini — ed i “Morloks” — abitanti deformi del sottosuolo, pericolosi, ma ancora, per certi versi, legati ad un’antica verticalità che li vorrebbe assoggettati alla gente di superficie (élite-operai). Distinzione labile quanto apparente, come scoprirà l’eccentrico scienziato protagonista della storia. L’uomo prenderà atto che i rapporti di dominanza si sono ribaltati: i Morlocks ormai sono i cacciatori e gli altri le prede inconsapevoli, senza una chiara cognizione di quale sia la loro reale posizione nella catena alimentare di questa verticalità invertita.

Cecilia

I riti funebri utilizzano delle simbologie liminali, degli elementi che separano e allo stesso tempo connettono il sotto al sopra, l’aldilà al mondo dei vivi. Il velo, usato sia per coprire il corpo dei defunti che il volto delle persone a lutto, è uno di questi elementi.

La statua del Cristo Velato (opera di Giuseppe Sanmartino per la Cappella Sansevero a Napoli) mostra il corpo di Gesù coperto da un velo di marmo. I muscoli e i dettagli anatomici che il visitatore immagina dare forma al tessuto in realtà non esistono. La bravura dello scultore sta proprio nel riuscire a suggerire una presenza nascosta dal velo in un semplice blocco di marmo.

Diverse civiltà del passato hanno costruito tombe scavate nel terreno che fossero tuttavia protese verso l’alto, che fungessero da canale di comunicazione tra il mondo sotterraneo dell’aldilà e quello dei vivi: basta pensare alle tombe a tholos dell’antica Micene, alle necropoli etrusche oppure alle piramidi. Il terreno, in questi casi, è il velo che separa le due realtà, permettendo a chi è vivo di intuire la presenza dei morti.

Anche le lapidi dei nostri cimiteri puntano a questo obiettivo. Tim Burton nel film d’animazione La sposa cadavere rappresenta un aldilà colorato e pieno di musica, contrapposto al triste e grigio mondo dei vivi. Il cimitero, nelle tonalità del blu, costituisce il luogo di passaggio.

In Harry Potter e l’ordine della Fenice viene mostrato un misterioso arco “chiuso da una logora tenda nera, una specie di velo che, nonostante l’assoluta immobilità dell’aria fredda tutto intorno, fluttuava come se qualcuno lo avesse appena toccato”. Oltre il velo c’è la morte e sono gli spiriti di chi passa questo confine a farlo agitare.

In Il mondo come volontà o rappresentazione, Schopenhauer usa l’immagine indiana del velo di Maya per descrivere la realtà illusoria della vita e del momento presente, confine tra un passato che non è più e un futuro che ancora non è.

Nel tempo ciascun attimo esiste solo perché ha cancellato l’attimo precedente — suo padre — per venire anch’esso con la medesima rapidità alla sua volta cancellato; come passato e avvenire sono illusori a modo di sogni, e il presente non è che un limite tra quelli, privo di estensione e durata: proprio così riconosceremo la stessa nullità anche in tutte le altre forme del principio di ragione. E comprenderemo che come il tempo, così anche lo spazio […] ha un’esistenza solo relativa, esiste solo mediante e per un’altra cosa che ha la stessa natura, ossia esiste anch’essa soltanto a quel modo. La sostanza di questa opinione è antica: Eraclito lamentava con essa l’eterno fluire delle cose; Platone ne disdegnò l’oggetto come un perenne divenire, che non è mai essere; Spinoza chiamò le cose puri accidenti della unica sostanza, che sola esiste e permane; Kant contrappose ciò che conosciamo in tal modo, come pura apparenza, alla cosa in sé; e infine l’antichissima sapienza indiana dice: «È Maya, il velo ingannatore, che avvolge gli occhi dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista, né che non esista; perché ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia, che il pellegrino da lontano scambia per acqua; o anche rassomiglia alla corda gettata a terra, che egli prende per un serpente».

Mariavittoria

Cosa c’è in questa scatola?

A me, personalmente, la prima risposta che viene in mente non è “biscotti” visto che negli anni ne ho aperte varie e quasi sempre vi ho trovato dentro aghi e fili. Questo è stata la domanda con cui ho aperto un intervento sul concetto del “poter immaginare quello che c’è al di là di una superficie” e sul “perdere o (ri)trovare qualcosa”. Vero è che finché non attraversiamo la superficie che separa noi e l’ignoto ogni ipotesi è giusta. Per usare le parole della fisica quantistica, ogni possibilità si trova in una superposizione finché non viene rivelata, in quel caso tutte tranne una decadono. L’esempio lampante del “che cosa succede nella scatola?” ce lo dà il gatto di Schröringer.

Tra gli esempi di trovare ma allo stesso tempo perdere, c’è la scena di Roma (1972) di Fellini, quando durante i lavori della metropolitana viene trovata una casa romana piena di affreschi. Gli archeologi hanno appena il tempo di vederli prima che a causa dell’aria spariscano per sempre. Per quanto altro tempo avrebbero potuto vivere se non li avessero trovati? Al contempo, non trovarli avrebbe sicuramente riservato loro l’eternità ma non l’esistenza (all’occhio umano). Esistere è dunque sinonimo di essere visti?

Il protagonista de La Chimera (2023) di Alice Rohrwacher è un tombarolo con particolari poteri: è in grado di “sentire” la presenza di tombe etrusche. Il film si apre con un filo dell’abito della fidanzata di Arthur che si incastra nel terreno. La scena finale riprende il tombarolo che rimane incastrato sottoterra dopo il crollo di una tomba e mentre cerca una via d’uscita, trova un filo rosso che pende da sopra e tirandolo la luce filtra lasciando intuire che, in realtà, quella luce lo porti ad un’altra vita. Ecco allora il ritrovarsi con l’amata persa.

E se, invece di volersi ritrovare, ci si volesse perdere totalmente? Se si volesse nascondere tutto dietro l’apparenza di una vita perfetta, dietro una superficie che strato dopo strato ci ha nascosti al mondo? Cosa succede se ci accorgiamo che, ad un certo punto, questi strati stanno per essere strappati e la verità venire a galla? Ne L’Avversario (2000) di Emmanuel Carrére, Jean-Claude Romand è costretto ad uccidere tutta la sua famiglia pur di non permettere che nessuno possa andare sotto la superficie.

Margherita

L’intervento si concentra su quello che si trova sotto la superficie di relazioni e comunità apparentemente perfette.

La scena che introduce la questione è tratta dalla serie tv Kevin Can F**k Himself. Allison, la protagonista, vive un matrimonio infelice con Kevin. Lei vorrebbe cambiare vita, vorrebbe di più, mentre Kevin sembra non accorgersi dell’infelicità della moglie, preso dal suo modo di fare giocoso, quasi da bambinone. L’intera serie è girata con due registri narrativi: quando in scena c’è anche Kevin e altri personaggi, la serie sembra a tutti gli effetti una sitcom, mentre quando Allison rimane sola, può dare sfogo alle sue reali emozioni e la serie prende un tono molto più realistico, con colori meno vivaci. La vita di questa coppia è, in superficie, una leggera commedia, ma nascosta nell’interiorità di Allison c’è una realtà totalmente diversa.

Nella seconda parte dell’intervento troviamo una scena tratta dal film Don’t Worry Darling. Alice e suo marito vivono nell’apparentemente perfetta comunità di Victory. Quando Alice assiste al suicidio della sua migliore amica, inizia ad accorgersi che a Victory c’è qualcosa di profondamente sbagliato, dato che tutti cercano di minimizzare o nascondere quello a cui Alice ha assistito. Questa crepa in una realtà altrimenti perfetta permetterà ad Alice di vedere quello che c’è veramente oltre la superficie di questa cittadina e delle persone che la circondano: Victory è una città fittizia, una simulazione in cui lei e le altre donne sono state intrappolate dai loro mariti. Anche in questo caso, il mondo di Victory è rappresentato con colori sgargianti, ispirato agli anni 50, mentre il mondo reale è ben più cupo e sinistro.

Per concludere, abbiamo parlato del film La Donna Perfetta, in cui troviamo un altro esempio di comunità apparentemente ideale che nasconde un enorme segreto: le donne di Stepford – cittadina in cui è ambientato il film – sono state trasformate in robot. Oltre la loro superficie e la loro perfezione non c’è più umanità, solo circuiti e microchip. La protagonista, interpretata da Nicole Kidman, insieme a suo marito, riuscirà a distruggere questa terribile illusione.

Valeria

Potremmo interpretare la superfice come un’illusione, la maschera che nasconde il reale e la verità. Nel film della Disney-Pixar Encanto veniamo introdotti alla famiglia magica dei Madrigal: ogni discendente è benedetto da un “encanto” che dona poteri magici. La famiglia vuole mostrare un’unità perfetta e senza problemi, ma la realtà nascosta è che la magia dei Madrigal è sempre più instabile e minaccia di morire.

Nella scena la perfezione crolla un pezzetto alla volta fino a mostrare il vero caos che si nasconde sotto la superficie. È una rottura spaventosa, ma necessaria alla famiglia per poter guardare in faccia i problemi e poterli finalmente risolvere.

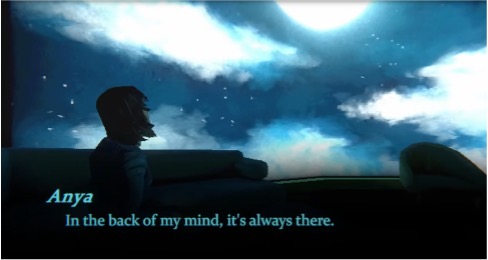

Nel videogioco Mouthwashing seguiamo le vicende di un gruppo di “corrieri” del futuro, che trasportano prodotti da un pianeta all’altro. Anya e Curly, due personaggi dell’equipaggio, si ritrovano una sera a parlare davanti allo schermo che simula il cielo terrestre:

Anya: In realtà, a me un po’ piace la finestra schermo notturna. Se riesci a crederci. Vengo qui giusto per guardarla a volte. Se guardi molto, molto attentamente, c’è un pixel morto nell’angolo in alto a destra.

Curly: Davvero? Hmmmmm. No. Non lo vedo.

Anya: Nei recessi della mia mente, è sempre lì.

Curly: Impazzirò a cercarlo ora. Grande… Non trovo rompa l’illusione però. È rilassante.

Questa semplice conversazione nasconde più di quanto sia evidente a prima occhiata. È un riassunto della visione che entrambi i personaggi hanno della vita: Curly cerca di vedere le cose nell’insieme, di godersi l’illusione, di non scavare sotto la superficie e ignorare il pixel morto. Anya invece è stata vittima di violenze (per questo è ora incinta) e non può più convincersi dell’illusione, ma questo non rende la sua visione negativa. Anya guarda la realtà sotto la superficie e riesce comunque a dire che un po’ le piace.

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.