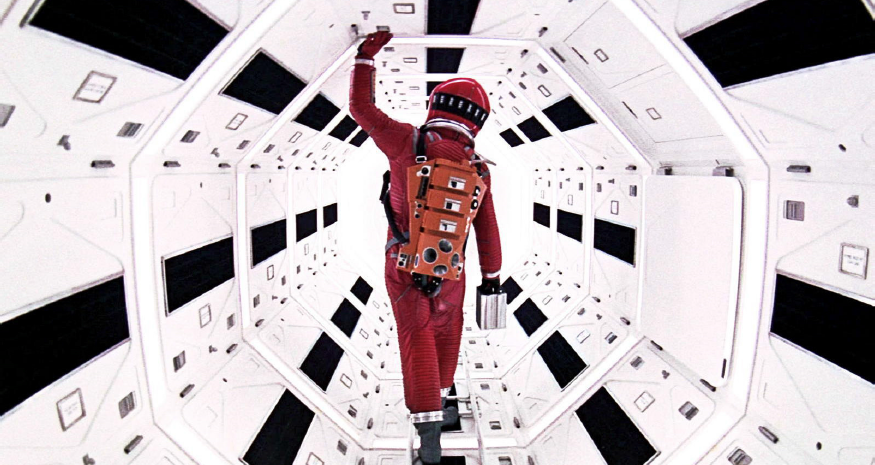

2001 – A Space Odissey

Andando diretti al concetto di attesa, si potrebbe in una prima analisi distinguere quattro macrocategorie: un’attesa che qualcuno (o qualcosa) arrivi o l’attesa di arrivare noi stessi; e in secondo luogo, se alla fine dell’attesa c’è il ricevere qualcosa o il dare qualcosa.

Andando diretti al concetto di attesa, si potrebbe in una prima analisi distinguere quattro macrocategorie: un’attesa che qualcuno (o qualcosa) arrivi o l’attesa di arrivare noi stessi; e in secondo luogo, se alla fine dell’attesa c’è il ricevere qualcosa o il dare qualcosa.

C’è l’attesa del bambino per il suo regalo di compleanno, c’è l’attesa dei Magi di consegnare Oro, Incenso e Mirra, c’è l’attesa del nonno che riceve la visita dei nipoti e c’è l’attesa dell’esploratore di arrivare alla sua meta. Ebbene, la mia impressione è che, al di là di questioni contingenti, queste attese abbiano qualcosa di profondissimo ed essenziale in comune.

Un’opera che, a mio avviso (in uno dei suoi molti livelli interpretativi), parla bene di attesa è 2001: A Space Odyssey . Il film di Kubrick gioca molto su questo aspetto, quasi ubiquo nella pellicola.

Aggiungo anche un motivo personale (sempre legato all’attesa): da bambino (fra gli 8 e i 10 anni, se ben ricordo) ero appassionato di astronomia, cinema e fantascienza. Pur non avendo mai visto questo film, ne avevo sentito parlare ed ero più che curioso. Finché una sera il primo canale Rai ne annuncia la trasmissione all’interno di uno Speciale Quark dedicato a Giove, che prevedeva fra l’altro un’intervista di Piero Angela ad Isaac Asimov. Difficile dire quanto e come abbia atteso quella sera, non soltanto per la quantità e la qualità delle cose che sarebbero arrivate, ma anche perché si trattava di uno dei primissimi permessi di stare alzato fino a tardi prima di un giorno di scuola.

Ma torniamo a 2001. Come dicevamo, l’attesa è ovunque nel film. Al di là della poetica di Kubrick su Ordine e Dissoluzione, questa atmosfera di attesa definisce il film stesso quindi. E sono tipi di attesa apparentemente diversi.

Attende il monolito, prima gli ominidi, poi gli astronauti. Attende come la sentinella di Isaia 21. Non è un caso che il racconto da cui trae ispirazione il film si chiami proprio Sentinella. La sua è un’attesa “passiva”; è un padre (impersonale, assoluto) che attende i figli.

Attendono gli ominidi, forse neanche sapendo. Attendono qualcosa che migliori le loro vite, il dono di diventare “faber”.

Attendono gli astronauti in viaggio verso Giove nella Discovery. Lo fanno sia con consapevolezza, quelli ibernati che hanno già le istruzioni precise per la missione e hanno ben chiara la loro meta. Ma lo fanno pure Bowman e Poole, ignari, consapevoli solo dell’esistenza di una meta “geografica”.

Attende HAL, che lo fa consapevolmente ma è votato al segreto ed è da questo lancinato e, alla fine, distrutto.

Da tutto questo emergono alcune cose interessanti. Innanzitutto il monolito: è una categoria a parte. Che lo sia effettivamente o meno, la sua figura è divina e assoluta. Ci dice poche cose sull’attesa, ma una di esse è fondamentale: l’attesa non è solo una categoria umana. Che sia vero o solo un nostro costrutto proiettivo, attendere vuol dire in qualche modo (o ci piace pensarlo così) imitare qualcosa o qualcuno di superiore.

Da tutto questo emergono alcune cose interessanti. Innanzitutto il monolito: è una categoria a parte. Che lo sia effettivamente o meno, la sua figura è divina e assoluta. Ci dice poche cose sull’attesa, ma una di esse è fondamentale: l’attesa non è solo una categoria umana. Che sia vero o solo un nostro costrutto proiettivo, attendere vuol dire in qualche modo (o ci piace pensarlo così) imitare qualcosa o qualcuno di superiore.

La seconda cosa che emerge è che attendere avendo già inquadrato quale sarà l’oggetto della propria meta, come fanno HAL e gli astronauti ibernati, non porta a nulla. La saggezza popolare è piena di espressioni e modi di dire che inquadrano sempre lo stesso avvertimento: non pensare che alla fine della tua attesa ci sia quello che pensi tu.

La terza cosa è che il compimento di questa attesa dipende da quello che ci portiamo noi, da quello che siamo noi. Gli ominidi hanno solo bisogno di cibo, sicurezza, sopravvivenza, e dopo la loro attesa vengono premiati con la possibilità di assicurarsi queste cose. Pietà, morale, compassione non entrano in tutto ciò, perché sono concetti alieni a loro. Bowman, al contrario, che è uno scienziato e un’astronauta, ricava da questo compimento completamente altro, perché lui è altro già in partenza.

Unendo i vari puntini alla fine emerge un disegno (magari solo uno scarabocchio a margine nel testo di 2001): l’attesa è sempre e comunque attesa di un incontro. Anche se attendo qualcosa, quel qualcosa è in ogni caso espressione di qualcuno, ed è con quel qualcuno che avviene il mio incontro (e quel qualcuno magari attende di vedere come viene accolta la parte di lui che sta donando in quell’occasione).

Un vero incontro non può prescindere dal mistero di chi o cosa incontriamo, perché altrimenti non sarebbe tale. Un vero incontro non può prescindere da quello che porto, da quello che sono io, specularmente. Un vero incontro non può non lasciarmi cambiato, arricchito in qualche modo. Ma soprattutto, come detto poco sopra, un’attesa è sempre e comunque attesa di un incontro, altrimenti è un semplice far passare il tempo.

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.