A partire da… Why I am not a painter di Frank O’Hara – pt. 3

Cosa dicono le parole arancio e sardine di chi – o cosa – sia un poeta? In Why I am not a painter di Frank O’Hara dicono tutto. Due parole in apparenza con eguale peso specifico, divengono nella poesia di O’Hara la sintesi di due processi creativi ben diversi: quello del pittore e quello del poeta. Probabilmente la scelta di forme espressive differenti – da una parte l’arte figurativa, dall’altra la scrittura – basterebbe a dare una definizione generica delle due figure, ma ciò che O’Hara vuole mostrare al lettore sembra più una somiglianza, che una distanza. Il poeta, infatti, non esordisce presentandosi come tale, bensì come un “non-pittore”. Quasi, insomma, come un pittore mancato.

Cosa dicono le parole arancio e sardine di chi – o cosa – sia un poeta? In Why I am not a painter di Frank O’Hara dicono tutto. Due parole in apparenza con eguale peso specifico, divengono nella poesia di O’Hara la sintesi di due processi creativi ben diversi: quello del pittore e quello del poeta. Probabilmente la scelta di forme espressive differenti – da una parte l’arte figurativa, dall’altra la scrittura – basterebbe a dare una definizione generica delle due figure, ma ciò che O’Hara vuole mostrare al lettore sembra più una somiglianza, che una distanza. Il poeta, infatti, non esordisce presentandosi come tale, bensì come un “non-pittore”. Quasi, insomma, come un pittore mancato.

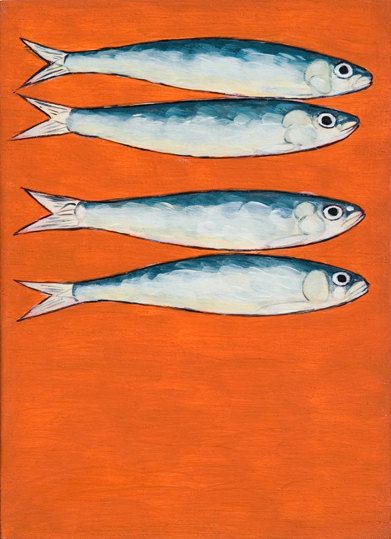

InWhy I am not a painter, le parole sono inizialmente il punto di partenza comune, divenendo poi il discriminante, non per il loro significato, ma per la quantità: sia O’Hara che l’amico e pittore Mike Goldberg partono da un’unica parola, ma, mentre nel quadro di Goldberg SARDINE diviene troppo, per O’Hara “ci dovrebbe essere molto di più, non d’arancio, ma di parole”.

Se O’Hara si identifica nel ruolo di poeta, ciò avviene attraverso l’immagine di pagine colme di parole. Si potrebbe quindi facilmente immaginare la crisi che provocherebbe in lui il rimanerne a corto. Dopotutto è noto il terrore che qualunque scrittore – prima o poi – si trova a provare, quando, di fronte ad una pagina bianca, le parole sembrano essersi esaurite. La riflessione che Paul Auster esprime in merito attraverso lo stravagante personaggio di Stillman in City of Glass, va però ben oltre il “semplice” blocco dello scrittore:

Adesso io sono soprattutto un poeta. Ogni giorno mi siedo nella mia stanza e scrivo una nuova poesia. […] Più in là farò qualcos’altro, forse. Quando avrò finito di fare il poeta. Prima o poi resterò a corto di parole, sa com’è. Ciascuno ha solo un certo numero di parole dentro. E dopo, dove andrò a finire? Credo che dopo mi piacerebbe fare il pompiere. E dopo ancora, il dottore. Non fa nessuna differenza. L’ultima cosa che farò sarà il funambolo. Quando sarò molto vecchio e avrò imparato a camminare come tutti gli altri. Allora ballerò sulla fune e la gente resterà sbalordita. Persino i bambini piccoli. Ecco cosa mi piacerebbe: ballare sulla fune finché muoio.

Così come per O’Hara, l’essere un poeta dipende per Stillman da una quantità di parole. Quando questa si sarà esaurita, sarà giunta al termine anche la sua carriera di poeta e ciò non pare preoccuparlo. Ma a quel punto cosa diventerà Peter Stillman? Che sia un dottore o un pompiere poco importa, ma ha ben chiaro che alla fine vorrà essere un funambolo. Questa non è certo una professione comune, ma si potrebbe facilmente giustificare con l’eccentricità del personaggio, se non fosse per un passaggio: “ballerò sulla fune e la gente resterà sbalordita”. Ecco ciò che veramente Stillman vuole: l’avere un pubblico e il poter provocare in esso un’emozione. E non è forse ciò che qualunque artista desidera? Pur venendo meno il tramite della parola, l’intento rimane chiaro, una vocazione, quasi, che neppure il rischio di cadere nel vuoto può frenare.

Philippe Petit cammina sulla fune tra le Torri Gemelle.

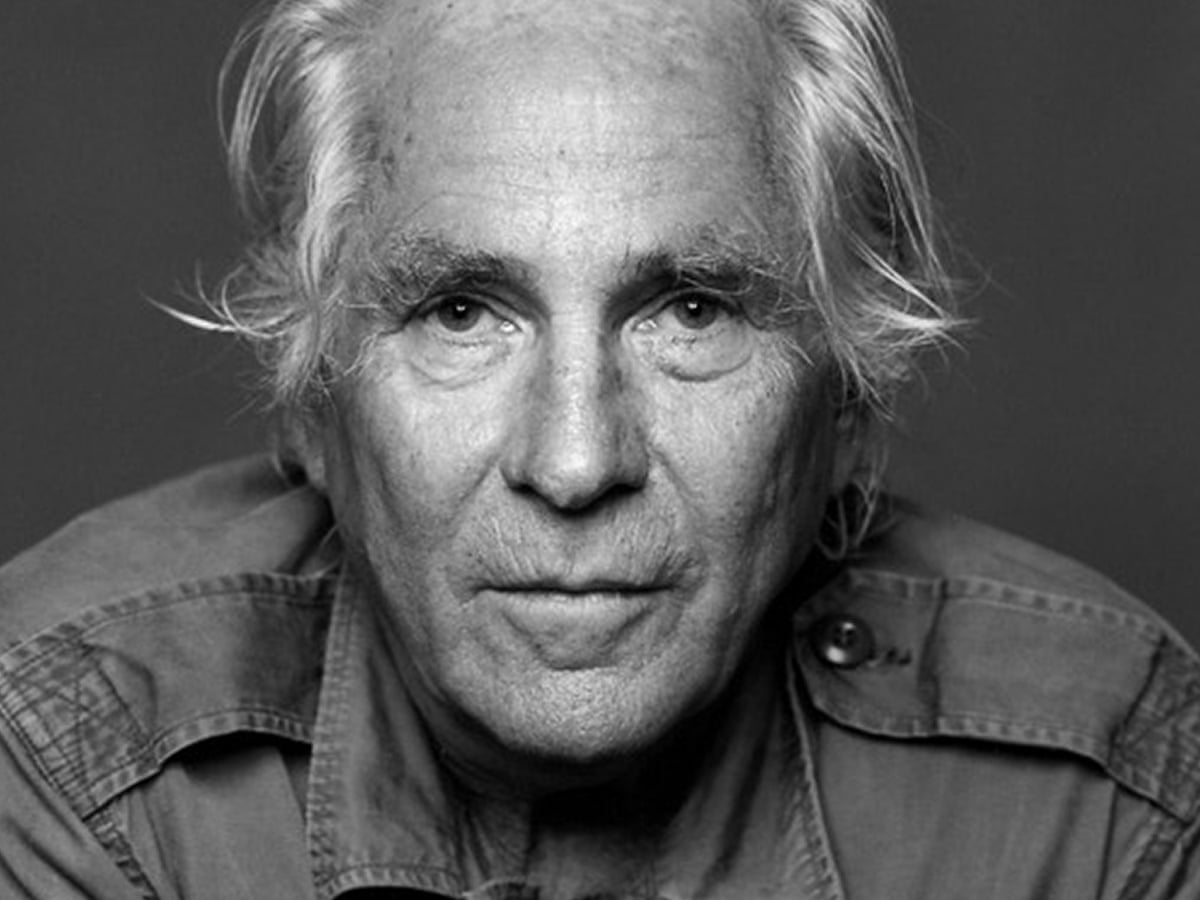

Nel caso di Stillman, il riflettere su chi diverrebbe se non fosse un poeta, rivela più che il suo definirsi tale. Forse questo può valere anche per un altro personaggio, non fittizio, questa volta. Si tratta dell’editor Gordon Lish, che per anni ha lavorato sui manoscritti del noto autore Raymond Carver. Il rapporto tra i due – più che al livello personale – dal punto di vista professionale e artistico è molto dibattuto, soprattutto dalla pubblicazione degli scritti originali di Carver, precedenti all’editing da parte di Lish. La differenza tra questo materiale e ciò che precedentemente era stato dato alle stampe è abissale. Lish ha tagliato, modificato, rielaborato la maggior parte degli scritti che Carver gli ha sottoposto, trasformandoli. Ci si chiede se in positivo o in negativo. Non è questa, però, la domanda che si vuole porre qui, bensì: Lish ha uno stile ben definito – che fa prevalere su quello di Carver – ha una chiara predisposizione per le parole, per il giocare con esse, sa come e cosa trasmettere al lettore. Si potrebbe definire uno scrittore?

Proprio a questa domanda, Lish risponde durante un’intervista al Guardian ad opera di Christian Lorentzen:

Non sono uno scrittore. Non considero alcuna fibra del mio essere come quella di uno scrittore. Eppure se mi trovo a scrivere, voglio che sia una scrittura il più rigorosa possibile. Voglio che qualunque cosa io scribbacchi sia ben scribacchiata. La maggior parte delle cose che ho scritto sono state sotto altri nomi, come ghostwriter, per mantenere la mia famiglia. Oppure ho scritto romanzetti commerciali. Non che tali sforzi debbano necessariamente essere tralasciati.

Lish ha pubblicato romanzi, effettivamente, e ha scritto come ghostwriter, ma la pratica della scrittura non basta, ai suoi stessi occhi, per definirsi uno scrittore. Quella descritta da Lish è una scrittura tecnica, meccanica, quasi. Non c’è traccia delle pagine di parole descritte da O’Hara “su quanto sia terribile l’arancio e la vita”, non c’è quell’impeto. Scrivere è per Lish un mezzo di sostentamento da perseguire con precisione per una questione di etica lavorativa, ma non fa parte del suo essere.

L’intervista prosegue poi:

L’intervista prosegue poi:

Lorentzen: Stava parlando della sua incapacità di cogliere le parole quando cammina per strada o di mettere le sue esperienze in parole. Qual è la differenza tra questo e sedersi di fronte ad un testo come editor?

Lish: Sono azioni della mente, del cuore, totalmente distinte. Le parole sono per me luoghi sicuri da abitare. Credo di aver sempre temuto tutto ciò che è in atto e di essere meno spaventato – se non affatto – da ciò che è compiuto, ma il compiuto come distinto da ciò che è determinato. Ho paura dei miei figli. Ho paura delle mie mogli. Ho paura dei miei amici, di mio padre, di lei. Trovo soccorso nei miei trastulli, i componenti dell’opera che modello. Credo di essere solo un tipo timoroso, paranoico. (…) Ma quando leggo, quando edito o correggo, non temo niente di niente. Mi sento a casa, in pace, rassicurato. Mi sento accolto – per quale ragione non saprei dire.

Non solo Lish non si considera uno scrittore, ma pare voler annoverare la scrittura – non nella sua forma tecnica, ma nella sua veste artistica – tra quelle cose che lo terrorizzano. Proprio le cose che più lo spaventano, infatti, sono alla base di qualunque processo creativo: la ricerca, l’incompiutezza, la dinamicità. È vero che Lish prende parte a questo processo, ma lo fa in una fase finale, quando ormai l’opera è pressoché compiuta e il suo compito è quello di smussarne gli angoli. Il “ci dovrebbe essere molto di più” di O’Hara sottintende una fame di comprensione e di espressione nei confronti della vita che invece per Lish costituisce una difficoltà. C’è differenza, insomma, tra il cercare le parole giuste e il trovarle già sulla pagina.

Queste parole, poi, per Lish sono giocattoli di cui disporre spensieratamente, case accoglienti in cui rifugiarsi. Di certo a qualunque lettore è capitato almeno una volta nella vita di considerare un’opera, un libro, come una via di fuga, un mondo altro dove fuggire per proteggersi dalla realtà. Non c’è alcun male in questo, al contrario. Qui risiede una delle principali funzioni della letteratura. Lish, però, non si limita ad osservare le parole, a lasciarsi attraversare dalle storie, o a prendervi parte emotivamente. Il modo in cui ama svolgere il suo lavoro si basa, invece, proprio sul rimodellare le opere, sezionandole a suo piacimento, per dargli una nuova vita, chissà se migliore o peggiore, ma certamente diversa. Lish è un editor atipico, che varca quel confine posto tra l’artista e il tecnico, nel momento in cui quest’ultimo dovrebbe intervenire con oggettività sull’opera, senza sconvolgerne l’idea. Eppure non diviene egli stesso artista, non è scrittore. Perché?

Forse per capire basterebbe tornare all’immagine del poeta Stillman, che, finite le parole, danza in equilibrio sulla fune sino alla morte. Il rischio di cadere nel vuoto è quanto di più lontano possa esserci dal sentirsi a casa.

***

Nell’anno 2008-09 BombaCarta esplorò un “cambio di rotta” nelle sue Officine mensili. Invece di scegliere un tema generale e declinarlo in approfondimenti, decise di farsi guidare da opere d’arte: un libro, una scultura, un film, un dipinto… A distanza di oltre un decennio facciamo un’operazione analoga e, in attesa di riprendere le Officine “dal vivo”, abbiamo proposto una serie di brani in forma di “mini-officina”. Questa è la terza puntata dedicata a Why I am not a painter, una poesia di Frank O’Hara condivisa nel corso dell’OpenLab dello scorso novembre, che abbraccia la tematica della creazione e del processo creativo e che potete leggere di seguito.

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.