Malafede, un romanzo sulla felicità

Se c’è una parola oggi ancora capace di metterci in crisi è proprio quella: “felicità”. Colonna sonora dell’ottimismo anni Ottanta – chi non ricorda il tormentone di Al Bano e Romina Power? – la felicità pare essersi esaurita con il boom economico. Per evitare vuoti di governo emotivo, la si è subito rimpiazzata con un sinonimo meno impegnativo, il re fantoccio “benessere”. Dopo di che basta evitare accuratamente la fatale domanda (“Ma io, io sono felice?”). E tanti saluti ad Aristotele, all’eudamonia e a tutto il resto. Perché se il male è, per molti, forse l’ultima oscura certezza, cosa significa invece l’imprevedibilità dell’essere felici? e cosa implica desiderarlo, volerlo, osare perfino esserlo?

Se c’è una parola oggi ancora capace di metterci in crisi è proprio quella: “felicità”. Colonna sonora dell’ottimismo anni Ottanta – chi non ricorda il tormentone di Al Bano e Romina Power? – la felicità pare essersi esaurita con il boom economico. Per evitare vuoti di governo emotivo, la si è subito rimpiazzata con un sinonimo meno impegnativo, il re fantoccio “benessere”. Dopo di che basta evitare accuratamente la fatale domanda (“Ma io, io sono felice?”). E tanti saluti ad Aristotele, all’eudamonia e a tutto il resto. Perché se il male è, per molti, forse l’ultima oscura certezza, cosa significa invece l’imprevedibilità dell’essere felici? e cosa implica desiderarlo, volerlo, osare perfino esserlo?

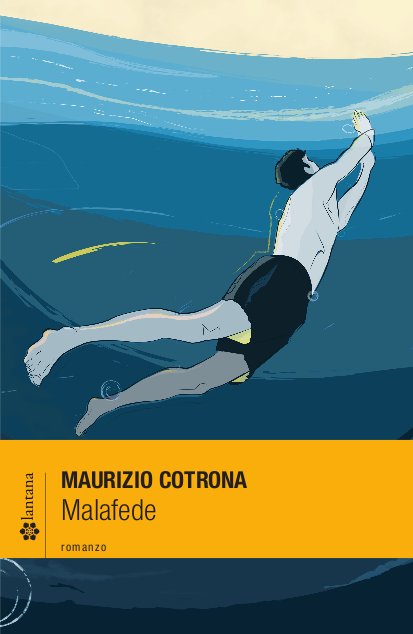

La domanda se l’è posta lo scrittore Maurizio Cotrona in un romanzo che sembra un ossimoro fin dal titolo – Malafede (Lantana, 2011, pp. 188, € 15) – e che invece è solo il nome di un confortevole quartiere di provincia, ancora fresco di costruzione e ribattezzato “Giardino di Roma”. A Malafede abita anche una giovane coppia, Giordano e Vittoria, originari di Taranto ma obbligati a stabilirsi nella capitale dal lavoro in ministero di lui. Il che ha naturalmente un prezzo: Giordano è costretto a stare lontano dal padre anziano e Vittoria, per recarsi nello studio dove svolge il suo praticantato, deve cambiare otto mezzi di trasporto all’andata e altrettanti al ritorno.

Entrambi affrontano la situazione in maniera molto diversa. Vittoria è un carattere altalenante, che «riesce a essere completamente felice, come una coccinella, o completamente disperata, come un randagio azzoppato». Il suo pianto e il suo riso provengono «da un fondo di cui non sappiamo niente, di cui io non so niente, di cui lei non sa niente, un fondo che non è uguale o simile o paragonabile a niente». Giordano di squilibri, invece, non è proprio capace: quando è in acqua ama “fare il morto”, stare a galla sempre e comunque è la sua virtù e la sua maledizione. Tanto da non rendersi conto che, pur di non lasciarsi turbare dall’infelicità, ha cominciato impercettibilmente a mentire a se stesso. Dirà che la carbonara di Vittoria è ottima anche se fa schifo. Se dietro la chioma bionda e liscia gli cresceranno pure dei capelli ricci e neri, li strapperà via. Manderà e-mail agli amici chiedendo di raccontargli il loro momento più felice, ma senza condividere il proprio.  Imporrà a Vittoria e al padre soluzioni connaturali alla propria immagine di felicità, piuttosto che alla loro. Vedrà sempre e comunque il mezzo bicchiere pieno, anche quando le persone intorno a lui fanno acqua da tutte le parti. Perché ovunque si guardi ci sono delle falle, nell’arca di Noè di questo mondo: le lacrime scandalose degli adulti, il volto di un mendicante, colleghe che litigano a lavoro, la sporcizia che non viene mai del tutto debellata, una società che è «una comunità di vittime»… gente che non sarebbe felice neppure in paradiso e per questo – ritiene Giordano – non ci andrà mai.

Imporrà a Vittoria e al padre soluzioni connaturali alla propria immagine di felicità, piuttosto che alla loro. Vedrà sempre e comunque il mezzo bicchiere pieno, anche quando le persone intorno a lui fanno acqua da tutte le parti. Perché ovunque si guardi ci sono delle falle, nell’arca di Noè di questo mondo: le lacrime scandalose degli adulti, il volto di un mendicante, colleghe che litigano a lavoro, la sporcizia che non viene mai del tutto debellata, una società che è «una comunità di vittime»… gente che non sarebbe felice neppure in paradiso e per questo – ritiene Giordano – non ci andrà mai.

Ma, alla prova dei fatti, quella di Giordano si rivelerà solo una strategia preventiva per evitare l’urto con l’imperfezione del mondo. Perfino i suoi tentativi di rimediare all’infelicità altrui si riveleranno null’altro che maschere di egoismo: gli altri non devono essere infelici altrimenti io sto male, la loro felicità è necessaria per salvaguardare la mia. Pagina dopo pagina, fallimento dopo fallimento, i suoi velleitari tentativi di resistenza si sgretoleranno, sfilacciando il proprio rassicurante nido di relazioni, intessute su misura. I fantasmi della disoccupazione e della salute lo stringeranno in un assedio sempre più pressante. Infine giungerà il collasso, benedetto, a schiantare quella bolla di felicità blasfema come una piaga purulenta. La malafede di Giordano si svelerà completamente [vedi il brano riportato qui sotto] proprio fissando negli occhi la fede buona di un’immagine sacra: disarmante passaggio di una grazia che lascia nudi con la propria verità, incombente come una tempesta.

Se dunque né l’ottimismo ingenuo di Giordano né il vittimismo pessimistico che vorrebbe contrastare sono strade percorribili, esiste una qualche felicità lecita? Nelle ultime pagine del romanzo Cotrona suggerisce gli elementi per un’allegria di trincea, quell’intimo senso di condivisione che si sviluppa fra quanti combattono per una stessa causa. E che probabilmente daranno la vita in battaglia, pur senza conoscere gli esiti della guerra.  Una citazione esplicita dal quinto capitolo di Ortodossia di G.K. Chesterton: se al pessimista bisogna rimproverare l’incapacità di incidere sul reale perché non ama ciò che biasima, all’ottimista bisogna muovere la stessa critica perché difende l’indifendibile e vernicia di bianco il mondo, invece che lavarlo. Due atteggiamenti apparentemente opposti che tuttavia conducono alla medesima conclusione: nessun cambiamento dello status quo. Occorre invece l’atteggiamento del patriota che, proprio perché ama la sua terra, ne vede anche i limiti e le vergogne, e combatte contro di esse. Occorre covare lo stupore, ma anche l’orrore. Occorre che la gratitudine maturi in correzione e in conversione.

Una citazione esplicita dal quinto capitolo di Ortodossia di G.K. Chesterton: se al pessimista bisogna rimproverare l’incapacità di incidere sul reale perché non ama ciò che biasima, all’ottimista bisogna muovere la stessa critica perché difende l’indifendibile e vernicia di bianco il mondo, invece che lavarlo. Due atteggiamenti apparentemente opposti che tuttavia conducono alla medesima conclusione: nessun cambiamento dello status quo. Occorre invece l’atteggiamento del patriota che, proprio perché ama la sua terra, ne vede anche i limiti e le vergogne, e combatte contro di esse. Occorre covare lo stupore, ma anche l’orrore. Occorre che la gratitudine maturi in correzione e in conversione.

Il poeta Giacomo Noventa lo ha detto in pochi versi, scintillanti come ferro battuto estratto dalla forgia: «L’amore non è fatto / solo di amore. / Per amare / bisogna anche odiare».

Un assaggio dell’opera

Settembre. Il primo di settembre mi sveglio in cerca di mani calde, di braccia dentro cui dondolare; mi metto in piedi davanti allo specchio e scopro che ho la punta della lingua infiammata, gli occhi gonfi, in testa meno capelli di quelli che ricordavo, una narice otturata. Dico «a», la mia voce puzza di stoviglie sporche ed è un odore che mi nausea, barcollo, sento una torsione al petto, il mio sangue circola male e il cuore mi ricorda di che pasta sono fatto. Giuro su me stesso di trovare il tempo per entrare in una chiesa e recitare una preghiera come si deve, oggi stesso. Questa mattina, oggi pomeriggio, forse non proprio oggi, domani, domani l’altro. Il 30 di settembre la signora Loredo si toglie la vita, un cappio al collo e un salto, la notizia non mi sorprende neanche un po’. È già arrivato ottobre. Primi giorni di ottobre, è già il 7 ottobre, è già 1’8 ottobre. Via del Corso, piazza San Silvestro.

Entro in una chiesa.

Passo dalla luce accecante del pomeriggio all’ombra di un chiostro. Alla mia sinistra c’è una testa mummificata, la pelle fossilizzata su un cranio ben conservato. Una didascalia scritta a penna dice che è la testa di san Giovanni Battista e sembra incredibile che un reliquia così preziosa stia gettata lì, alla portata delle mie dita sporche dell’inchiostro della «Gazzetta dello Sport». Alla mia destra c’è una riproduzione della Pietà di Michelangelo, in ceramica e a colori. Gli occhi nocciola di Cristo mi guardano, dritti nei miei, dolenti. Quanto soffre. Mi sposto di un passo a destra, non guardano più me, ora.

Supero un’altra porta e cerco una Madonna mentre i miei occhi si adattano all’ambiente fiocamente illuminato, ne trovo una piccolina di gesso bianco e mi ci inginocchio davanti. Ha un sorriso lieve sulla bocca e gli occhi dolci dolci, non si mostra sofferente, lei. Un nastro celeste sulla testa, sembra in grado di perdonare tutto. C’è un signore con un bambino in braccio sotto la statua, il bambino la guarda. «Ti piace la Madonna, la vuoi toccare?» Una manina sfiora la guancia di Maria. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. La superficie liscia ma porosa del gesso mi fa venire voglia di tendere una mano per accarezzarla anch’io, mi aspetto pelle cremosa al tatto.

E se ora…

È proprio buio qui, mi sfilo gli occhiali da sole, le uniche fonti di luce sono una dozzina di candele e quattro vetrate strette e impolverate. Fisso il contorno delle sue pupille, disegnate da una sottile incisione circolare. Sposto il peso sul ginocchio destro, il legno scricchiola. Se questa Madonna muovesse gli occhi, ora? Getto via un fiato, lo riprendo. Santa Maria, madre di Dio. E se questa Madonna ora muovesse gli occhi, o di più, tanto per scansare equivoci, se spalancasse le braccia, si facesse di carne e scendesse giù da lì per darmi un bacio di fuoco, lasciandomi il segno indelebile delle sue labbra sulla guancia? Se ora questa Madonna mi desse un bacio di fuoco? Mi metto seduto.

Se questa Madonna mi desse un bacio di fuoco, riconoscendomi come suo figlio immortale, io uscirei di qui e scoprirei che il sole non è mai stato così bello. Sorriderei come uno scemo ai passanti carichi di buste variopinte e, a costo di farmi riempire la faccia di schiaffi, prenderei un corpo qualsiasi e lo stringerei forte forte forte forte!, finché non ci facciamo entrambi male, e poi ne prenderei un altro e lo stringerei ancora più forte. Mi inginocchierei di fronte a ogni singolo uomo, venererei ogni singolo uomo sulla terra, i brutti e i belli, gli ultimi e i primi, vessati e vessatorio Dimenticherei il mio tempo e i vestiti che ho addosso e la mia casa, passerei il resto della mia vita a dichiarare il mio amore a ogni uomo e donna, a spiegare a ogni uomo e a ogni donna quale meraviglia siano. Dimenticherei di bere e di mangiare e rischierei la mia vita per questo, cercherei di essere bellissimo nella povertà per testimoniare che la mia bellezza non esige orpelli. Camminerei nudo anche d’inverno e mi leverei la pelle di dosso per mostrare quanto sono bello, avrei pietà dei vermi di questo mondo e onorerei con un ciclo continuo di rosari i capelli grigi di papà e l’anima di mamma.

Ci sono solo io dentro la chiesa, ora, sento il mio respiro.

Mentre nella mia testa scorre il film della mia vita purificata dal bacio di Maria, un cigolio alle mie spalle mi scuote. Un tuffo al cuore, il sangue si ritira dal mio viso. Un semplice cigolio, i cardini arrugginiti di una vecchia porta, è bastato a spaventarmi a morte. È un tremito che denuda la mia immaginazione. Se questa Madonna muovesse gli occhi, ecco cosa farei: morirei di paura. Morirei di paura. Se il mio cuore reggesse, poi, scapperei lontano da questa statua, come un assassino o un brigante, e passerei il resto della mia vita nello sforzo di cancellare il ricordo del suo viso della memoria. Se lei è dentro quella scultura è per pietà che non muove gli occhi, per risparmiarmi il terrore. Ecco la mia verità, benché qui io volga la mia voce al cielo non voglio dal cielo una voce che risponda. Messo di fronte alla madre della grazia divina, faccia a faccia con l’amore padrone di ogni desiderio, quello di una mamma con il potere di riempire ogni vuoto e portarmi per mano in una casa dai soffitti d’oro, di fronte alla migliore delle buone notizie – la certezza che il sogno generato e nutrito da migliaia di generazioni di uomini è vivo, è mio, è lì e mi guarda, mi tocca, mi bacia chiedendomi in cambio solo di non chiudere gli occhi –, io li chiuderei gli occhi e girerei le spalle alla madre purissima capace di riscattare il dolore degli oppressi e mutare tutto il marcio di questo mondo in eterna gloria, girerei le spalle alla porta del cielo e scapperei via, il solo pensiero di quello sguardo riempie il mio fino a farlo scoppiare.

Non ci starebbe dentro di me, quello sguardo.

A un tratto la chiesa sembra un posto lontano. Distolgo le pupille, salto in piedi, dentro c’è un caldo insopportabile, esco in fretta e una parete di luce mi acceca, ma le mie gambe si muovono rapide. Il mio cuore tuona e mi scuote, ho i fulmini nella testa e lampi negli occhi. «Non c’è nessuna Madonna lì dentro, nessuna Madonna lì dentro, nessuna», continuo a ripetermi mentre cammino a testa bassa. La metro mi inghiotte a piazza di Spagna e mi sputa fuori a Palasport. Cammino su viale America, poi su viale Asia, la molle metropoli di cemento si piega su di me da entrambi i lati della strada, per restare in piedi i palazzi si aggrappano gli uni agli altri. So dove trovare quello di cui ho bisogno, quello che cerco è all’incrocio tra viale Europa e la Colombo, lo vedo. Piedi nudi di carbone in fondo a un cappotto nero, una mano tesa. Sta sempre qui a chiedere spiccioli, senza offrire servizi particolari in cambio se non la purificazione delle coscienze dei donatori. Tocco il mendicante su una spalla, si volta. Occhi giovani dietro una lunga barba, occhi grandi.

«Ciao, io sono Giordano». Prendo fiato. Lui non dice niente e non stringe la mano che gli porgo. Passanti in panni eleganti ci guardano, butto giù un sorso di saliva. Le automobili si affrettano, sta per scattare il rosso. Mi sento così stanco. «Io sono una persona gentile, una persona buona», farfuglio, «ecco». Con un gesto risoluto gli metto una banconota da venti euro in una mano. Ha gli occhi nerissimi, occhi belli. Il mio viso deve avere qualcosa che non va, invece, lui mi guarda come se non riuscisse a metterlo bene a fuoco. «Ecco!» Mi sfilo la giacca, una bella giacca celeste di cotone robusto, tendo il braccio e gliela metto davanti. «Prendi». La mia giacca penzola dalle mia dita davanti ai suoi occhi. «Prendila, ti prego, è tua».

«Che vuoi da me, amico?» Infila i venti euro nella tasca interna della mia giacca. Ha gli occhi della Terra Santa di Palestina. Si allontana verso i suoi finestrini, lasciandomi lì tutto solo a tremare e tremare.

(articolo comparso su ZENIT 21/06/2011)

ecco, perfetto. Quando leggo le recensioni di Paolo (e questa in particolare) penso che il lavoro di critico non fa per me. Sono troppo emotivo e mi lascio prendere dai personaggi (così, per esempio io a Giordano l’ho amato per 3/4 del romanzo e poi l’ho odiato, quando forse invece stava finalmente “crescendo”; oppure a Vittoria l’avrei presa a schiaffi dall’inizio fino alla fine, quando forse invece era lei la vera “luce” di tutta la storia), insomma, meglio che mi tengo stretto il mio lavoro di professore di scuola.. le persone dei miei studenti a volte sono meno imprevedibili dei personaggi dei romanzi (lo so, è un’eresia, ma lasciatemi sfogare come dice sempre il sommo Pappalardo), ciao!

monda! non ti arrendere così

difendi le tue idee e il tuo amore…

figurati… amo Churcill che soleva dire “non mollare, non mollare mai”, (e poi sono sempre per metà calabrese)!

Il libro di Maurizio si concentra su uno degli interrogativi più “umani” del nostro essere uomini: esiste la felicità? Fra le numerose risposte offerte dalla letteratura vorrei sottoporvi alcuni versi tratti dalla poesia “Happiness”, dall’ultima raccolta “Antologia palatina libro XVII” del poeta anglosassone Greg Delanty:

Lasciate perdere la felicità, forse la parola più elusiva

del linguaggio. Accettate la vostra parte

di tormento, quotidiana scontentezza,

manie e rabbie familiari, le stanche

dell’amicizia, il malumore del corpo, il non capire un’acca

di tutta quanta la faccenda:

l’epicedio generale sin dall’inizio dell’episodio umano

[…] Forse soltanto allora la Felicità si concederà.

Questi versi mi fanno sgorgare un altro interrogativo: la felicità è qualcosa che si riceve o che si conquista? predisposizione o costruzione? grazia o merito?

Per conto suo, GKC scrive nel saggio “L’uomo contento”: «La vera contentezza è uno stato di attività non meno reale dell’attività agricola. È la facoltà di trarre da una situazione tutto il buono che vi si trova latente. È cosa difficile ed è rara».

Nella poesia di Delanty la felicità è un percorso che nasce dall’accettazione del suo contrario: l’infelicità come carattere costitutivo dell’essere uomini. Per cui la felicità ci sarà se si smetterà di cercarla nelle pieghe della quotidianità, in cui è molto più facile che si insinui l’infelicità.

In un romanzo, che sto leggendo in questi giorni, l’autrice parla come GKC di “contentezza” e dice che bisogna conquistarla a partire dall’amore di sè, che ci permette anche di amare gli altri: perché in fondo, aggiunge, se l’amore è soprattutto contentezza anche la contentezza è soprattutto amore.

ho da poco ricevuto dall’editore copia del romanzo… lo leggo sul trenino Roma-Lido ossia quasi “in the zone”… per ora mi piace.

Il tema della ricerca della felicità cozza in modo letterariamente perfetto con l’angustia claustrofobica del “contesto” narrato nelle prime pagine. Sono curioso di andare avanti.

Anche rispetto all’evoluzione del rapporto padre-figlio di Giordano.

Una bella scoperta!