Joseph Roth: una patria che ci viene a cercare

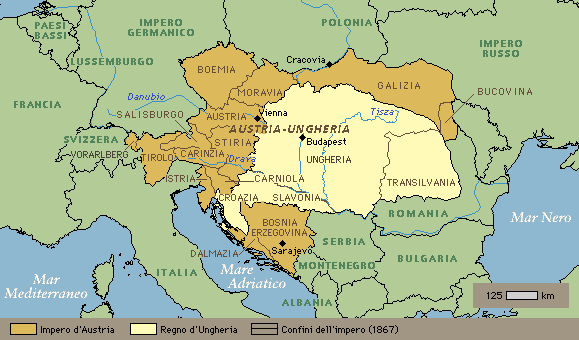

Joseph Roth (1894-1939) è un autore sempre più conosciuto e apprezzato nel nostro Paese. Dopo gli studi dedicatigli dal germanista Claudio Magris negli anni Sessanta e la trasposizione cinematografica del suo capolavoro (La leggenda del santo bevitore, regia di Ermanno Olmi – 1988), sarebbe per un volume che ne raccolga le opere principali. Ci penserà probabilmente Newton&Compton, che ne sta meritoriamente riproponendo i titoli in edizione economica con introduzione di Giorgio Manacorda. Originario della regione più settentrionale dell’Impero austro-ungarico – la Galizia, tra Polonia e Ucraina – Joseph Roth fu il testimone della sua dissoluzione e dello spaesamento che comportò, in particolare per la popolazione ebraica. Nei suoi romanzi più noti (Fuga senza fine, La Cripta dei Cappuccini, La marcia di Radetzky) un’opprimente incertezza e un vuoto gravido di minaccia saturano il periodo tra le due guerre. Motivi di speranza percorrono invece il romanzo Giobbe (1930) e il breve racconto La leggenda del santo bevitore (1939, pubblicato postumo).

Joseph Roth (1894-1939) è un autore sempre più conosciuto e apprezzato nel nostro Paese. Dopo gli studi dedicatigli dal germanista Claudio Magris negli anni Sessanta e la trasposizione cinematografica del suo capolavoro (La leggenda del santo bevitore, regia di Ermanno Olmi – 1988), sarebbe per un volume che ne raccolga le opere principali. Ci penserà probabilmente Newton&Compton, che ne sta meritoriamente riproponendo i titoli in edizione economica con introduzione di Giorgio Manacorda. Originario della regione più settentrionale dell’Impero austro-ungarico – la Galizia, tra Polonia e Ucraina – Joseph Roth fu il testimone della sua dissoluzione e dello spaesamento che comportò, in particolare per la popolazione ebraica. Nei suoi romanzi più noti (Fuga senza fine, La Cripta dei Cappuccini, La marcia di Radetzky) un’opprimente incertezza e un vuoto gravido di minaccia saturano il periodo tra le due guerre. Motivi di speranza percorrono invece il romanzo Giobbe (1930) e il breve racconto La leggenda del santo bevitore (1939, pubblicato postumo).

Giobbe racconta la storia di Mendel Singer, un «comunissimo ebreo» senza il prestigio sociale, benedetto tuttavia da quattro figli. Prototipo del giusto provato dalla sventura, Mendel viene colpito nel suo unico bene – i figli – che rinnegheranno uno dopo l’altro le proprie radici. A parte uno, lo storpio e demente Menuchim, che la famiglia abbandonerà in Europa quando traverserà l’oceano per trovare pace apparente nel benessere del Nuovo Mondo.  Ma quando la Seconda guerra mondiale reclama il proprio balzello di sangue, Mendel Singer indosserà la «santità della pazzia» per elevare il proprio sdegno a Dio. Passeranno anni di devastante silenzio prima che, proprio nella notte di Pasqua, ricompaia Menuchin: perfettamente sano, giunto al successo come compositore, pronto a riportare il padre al suo paese nativo.

Ma quando la Seconda guerra mondiale reclama il proprio balzello di sangue, Mendel Singer indosserà la «santità della pazzia» per elevare il proprio sdegno a Dio. Passeranno anni di devastante silenzio prima che, proprio nella notte di Pasqua, ricompaia Menuchin: perfettamente sano, giunto al successo come compositore, pronto a riportare il padre al suo paese nativo.

La leggenda del santo bevitore, vero e proprio testamento spirituale dell’autore, ci porta invece nella Parigi dei clochard. Andreas Kartak è un uomo caduto talmente in disgrazia da dimenticare perfino il proprio nome. Il suo passato si è perso nel fondo di un bicchiere di Pernod, eccetto il volto della donna che l’ha portato al tracollo e il ricordo di essere stato un uomo onesto. Quando ad Andreas compare un tale che gli presta duecento franchi, da restituire in offerta alla statua di santa Teresa di Lisieaux, tutto pare cambiare. Quel semplice atto di fiducia lo smuove e avvia una serie di eventi inspiegabili che sembrano porgergli a portata di mano il riscatto sociale. Ma una serie di incontri – altrettanto inspiegabili – con i protagonisti della sua vita precedente si frappongo tra lui e la realizzazione della promessa. Il finale, tra i più toccanti della storia della letteratura, ci consegna un uomo infine riconciliato con la propria contradditorietà.

Giobbe e La leggenda differiscono in numerosi punti. La raffinatezza stilistica e compositiva del Giobbe è straordinaria. Il ritmo della narrazione vive di accelerazioni e rarefazioni, di trapassi dal realismo all’onirico, di accorgimenti lessicali minuscoli e precisi come meccanismi di orologeria (si veda, nel brano proposto qui sotto, il rintocco funebre scandito dalla triplice ripetizione dello “scialle giallo”). La leggenda ha invece una semplicità ariosa e dimessa, quella che i grandi – abbandonata ogni preoccupazione – raggiungono nella maturità. Anche i protagonisti non potrebbero essere più diversi. Mendel Singer è il giusto che si sente irriso perché è Dio – non l’uomo – a non mantenere gli accordi. Andreas Kartak è un uomo che vorrebbe mantenere la promessa e tuttavia non vi riesce, fiaccato dal suo passato. Mendel ha un rapporto diretto fino al litigio con il suo Dio, Andreas non lo conosce e lo incontra attraverso una serie di intermediari. La virtù di Mendel si manifesta nella sua inflessibilità, la rovina di Andreas è la sua incapacità di dire un solo “no”.

Eppure sono più simili di quanto non appaia. Entrambi – come tutti i personaggi di Roth – si sono smarriti: Mendel in America, Kartak a Parigi. Ognuno dei due ha perso se stesso e per quanto si sforzi non più in grado di “trovarsi”. Sono inavvertitamente scivolati fuori dalla propria patria – quella interiore, prima ancora che quella fisica – e si trovano irrevocabilmente chiuso fuori, smarriti in mondo che, per quanto vasto, non contempla un rifugio per accoglierli.  Fino al momento in cui qualcuno non li trova. Fino al momento in cui qualcuno non va loro incontro. Mendel viene trovato da Menuchim, il figlio che aveva abbandonato; Andreas viene raggiunto dalla bimba Thérèse, la piccola creditrice a cui non ha saldato il debito. Se Franz Kafka aveva raccontato, ne Il messaggio dell’imperatore, la disperata speranza in un bene che c’è ma non ci potrà mai raggiungere a causa degli ostacoli che il mondo gli frappone, in queste due opere Joseph Roth ci conduce nella posizione specularmente opposta: e cioè verso un bene che c’è proprio perché può raggiungerci nonostante gli ostacoli posti da noi stessi. Giusti o ingiusti, creditori esigenti o debitori incalliti, tutti gratuitamente sfiorati dallo stesso tocco, sublime e imprevedibile.

Fino al momento in cui qualcuno non li trova. Fino al momento in cui qualcuno non va loro incontro. Mendel viene trovato da Menuchim, il figlio che aveva abbandonato; Andreas viene raggiunto dalla bimba Thérèse, la piccola creditrice a cui non ha saldato il debito. Se Franz Kafka aveva raccontato, ne Il messaggio dell’imperatore, la disperata speranza in un bene che c’è ma non ci potrà mai raggiungere a causa degli ostacoli che il mondo gli frappone, in queste due opere Joseph Roth ci conduce nella posizione specularmente opposta: e cioè verso un bene che c’è proprio perché può raggiungerci nonostante gli ostacoli posti da noi stessi. Giusti o ingiusti, creditori esigenti o debitori incalliti, tutti gratuitamente sfiorati dallo stesso tocco, sublime e imprevedibile.

Un assaggio dell’opera

All’improvviso si sentì a sinistra un fruscio nel grano, sebbene non si fosse levato il vento. Il fruscio si faceva sempre più vicino, adesso Mendel riusciva anche a vedere le spighe alte come un uomo muoversi, tra di esse doveva strisciare un essere umano, magari un enorme animale, un mostro. Scappare via sarebbe stata la cosa giusta, ma Mendel aspettava e si preparava alla morte. Un contadino o un soldato sarebbero saltati fuori dal grano, avrebbe accusato Mendel di furto e lo avrebbe ucciso sul posto, forse con una pietra. Poteva anche trattarsi di un vagabondo, di un assassino, di un criminale, che non voleva essere visto o sentito. «Santo Dio!», mormorò Mendel. Poi sentì delle voci. Erano due le persone che camminavano attraverso il grano, cosa che tranquillizzò l’ebreo, sebbene contemporaneamente dicesse a se stesso che doveva trattarsi di due assassini. No, non erano assassini, erano due amanti. Una voce di ragazza parlò, un uomo rise. Anche le coppie di amanti possono essere pericolose, ci sono molti casi in cui l’uomo diventa una furia, se scorge un testimone del loro amore. Presto i due sarebbero usciti fuori dal campo. Mendel Singer vinse il suo pauroso ribrezzo per i vermi della terra e si stese cauto con lo sguardo rivolto verso il grano. Poi le spighe si separarono, l’uomo uscì fuori per primo, un uomo in uniforme, un soldato dal berretto blu scuro, con stivali e speroni, il metallo riluceva e tintinnava leggero. Alle sue spalle balenò uno scialle giallo, uno scialle giallo, uno scialle giallo. Risuonò una voce, la voce di una ragazza. Il soldato si girò, posò un braccio attorno alle sue spalle, ora lo scialle si aprì, il soldato camminava dietro la ragazza, con le mani sul suo seno, la ragazza camminava avvolta dal soldato.

Mendel chiuse gli occhi e lasciò che la sventura gli passasse accanto nell’oscurità. Se non avesse avuto paura di tradirsi, si sarebbe volentieri tappato anche le orecchie per non essere costretto a sentire. Così invece doveva sentire: parole terribili, il tintinnio argentino degli speroni, risatine folli e sommesse, e la risata profonda di un uomo. Attendeva ora con malinconia il ringhiare dei cani. Se solo abbaiassero forte, tanto forte dovevano ringhiare! Fossero usciti degli assassini dal grano per ucciderlo.

Le voci si allontanarono. Ci fu il silenzio. Tutto era finito. Non era successo nulla. Mendel Singer si alzò di fretta, si guardò attorno, sollevò con le mani i lembi della lunga veste e corse verso la cittadina. Le imposte delle finestre erano chiuse, ma alcune donne sedevano ancora davanti alle porte e chiacchieravano stridule. Rallentò il passo per non cadere, compiva soltanto passi ampi e frettolosi, tenendo ancora in mano i lembi della veste. Si fermò davanti casa. Bussò alla finestra. Deborah l’aprì. «Dov’è Mirjam?», chiese Mendel. «E ancora a fare una passeggiata», disse Deborah, «nessuno la ferma! Giorno e notte va a passeggio. Non resta a casa nemmeno mezz’ora. Dio mi ha punita con questi figli, se al mondo…». «Sta’ zitta», la interruppe Mendel. «Quando Mirjam torna a casa dille che ho chiesto di lei. Oggi non vengo a casa, torno domani mattina. Oggi è l’anniversario di morte di mio nonno Zallel, vado a pregare». E si allontanò, senza aspettare risposta da sua moglie.

Non dovevano essere trascorse nemmeno tre ore da quando aveva lasciato il tempio. Ora, che ci entrava di nuovo, aveva la sensazione di tornarci dopo molte settimane, lasciò scorrere dolcemente una mano sul coperchio del suo vecchio leggio per le preghiere e celebrò con esso un nuovo incontro. Lo aprì e allungò la mano verso il suo libro vecchio, nero e pesante che era di casa tra le sue mani e che avrebbe riconosciuto senza esitazione tra mille libri uguali. Tanto familiare gli era la levigatezza della copertina con le isolette di stearina in rilievo, resti incrostati di innumerevoli candele a lungo bruciate, e gli angoli inferiori delle pagine, porosi, giallognoli, unti, tre volte piegati a forza di sfogliarle da decenni con dita inumidite. Ogni preghiera di cui aveva bisogno al momento, poteva trovarla in un instante. Era scolpita nella sua memoria con i più minuti tratti fisionomici che aveva in questo libro di preghiere, il numero delle sue righe: lo stile e la grandezza della stampa e il colore esatto delle pagine.

Nel tempio cominciava a farsi buio, la luce giallognola delle candele sulla parete orientale accanto all’armadio dei rotoli della Torah non scacciava l’oscurità, ma sembrava piuttosto nascondersi in essa. Si scorgevano il cielo e alcune stelle attraverso le finestre e si riconoscevano gli oggetti nello spazio, i leggii, il tavolo, le panche, i pezzetti di carta sul pavimento, i candelabri alle pareti, un paio di piccole fodere con le frange dorate. Mendel Singer accese due candele, le attaccò sul legno nudo del leggio, chiuse gli occhi e cominciò a pregare. Ad occhi chiusi sapeva riconoscere quando una pagina era finita, e meccanicamente la voltava. Gradualmente il suo busto cominciò a dondolare come al solito, tutto il corpo pregava, i piedi strusciavano sulle assi del pavimento, le mani si chiusero in pugni e battevano come martelli sul leggio, sul petto, sul libro e in aria. Sulla panca della stufa dormiva un ebreo senzatetto. ll suo respiro accompagnava e sosteneva il canto monotono di Mendel Singer che era come, nel deserto giallo, un canto accorato, perduto e familiare alla morte. La propria voce e il respiro del dormiente anestetizzarono Mendel, scacciarono via ogni pensiero dal suo cuore, non era altro che un orante, le parole lo attraversavano raggiungendo il cielo, un recipiente vuoto era, un imbuto. E così pregò incontro al mattino.

Il giorno alitò alla finestra. Le luci divennero fioche e deboli, dietro le basse casupole già si intravedeva levarsi il sole, riempiva di fiamme rosse le due finestre orientali dell’edificio. Mendel spense le candele, ripose il libro, aprì gli occhi e si girò per andare via. Uscì all’aperto. C’era odore d’estate, di paludi che si essiccano e di verde nuovo. Le imposte delle finestre erano ancora chiuse. Le persone dormivano.

Mendel bussò tre volte alla porta di casa sua. Si sentiva fresco e forte, come dopo un lungo sonno privo di sogni. Sapeva esattamente cosa c’era fare. Deborah aprì la porta. «Fammi un tè», disse Mendel, «che ti devo dire una cosa. Mirjam è in casa?» «Certo», rispose Deborah, «e dove dovrebbe essere? Credi che stia già in America?».

Il samovar cominciò a sibilare, Deborah alitò dentro un bicchiere da tè e lo lucidò. Poi Mendel e Deborah cominciarono a bere assieme, con le labbra protese, sorseggiando rumorosamente.

All’improvviso Mendel posò il bicchiere e disse: «Andiamo in America. Menuchim deve restare qui. Dobbiamo portare anche Mirjam. Una sventura grava su di noi, se restiamo». Rimase in silenzio per un po’ e poi disse a bassa voce: «Se la fa con un cosacco».

Il bicchiere scivolò tintinnando dalle mani di Deborah. Mirjam nell’angolo si svegliò e Menuchim si agitò nel suo sonno di pietra. Poi il silenzio. Milioni di allodole cominciarono a cinguettare sulla casa, sotto il cielo.

Con un lampo luminoso il sole colpì la finestra, incontrò il lucido samovar di latta e lo accese trasformandolo in uno specchio convesso.

Così cominciò il giorno.

(articolo comparso su ZENIT 26/07/2011)

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.