[Report] Officina di giugno 2019

Valerio

Nella ripresa dell’editoriale di giugno si evidenzia come il ‘tirare le somme’ possa essere inteso, al contempo, come bilancio ‘calcolante’ e come rilettura dell’esperienza. I temi lungo i quali si sviluppa l’intervento (e l’Officina) sono i seguenti:

1) come ‘fare tesoro’ dell’esperienza? O come non farne: è il caso del finale di Burn after reading;

2) differenza tra senso, morale e ‘sugo della storia’, attraverso la lettura de I promessi sposi;

Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate, per governarsi meglio in avvenire. “Ho imparato,” diceva, “a non mettermi ne’ tumulti: ho imparato a non predicare in piazza: ho imparato a non alzar troppo il gomito: ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte, quando c’è lì d’intorno gente che ha la testa calda: ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede, prima d’aver pensato quel che possa nascere.” E cent’altre cose.

Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n’era soddisfatta; le pareva, così in confuso, che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarci sopra ogni volta, “e io,” disse un giorno al suo moralista, “cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai: son loro che sono venuti a cercar me. Quando non voleste dire,” aggiunse, soavemente sorridendo, “che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di promettermi a voi”.

Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c’è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia.

3) (in)calcolabilità ex ante ed ex post: profezie autoavverantesi ed esiti improbabili;

4) come ‘fare i conti’ con la fine della propria esistenza (come si ritrova a fare il protagonista de I giorni contati di Elio Petri)?

5) ma anche la promessa del futuro presente in ogni nostro atto: anche il semplice scolpire un abbeveratoio in pietra, come nel libro di McCarthy Non è un paese per vecchi.

Quando uscivi dalla porta del retro di casa, da un lato trovavi un abbeveratoio di pietra in mezzo a quelle erbacce. C’era un tubo zincato che scendeva dal tetto e l’abbeveratoio era quasi sempre pieno, e mi ricordo che una volta mi fermai lì, mi accovacciai, lo guardai e mi misi a pensare. Non so da quanto tempo stava lì. Cento anni. Duecento. Sulla pietra si vedevano le tracce dello scalpello. Era scavato nella pietra dura, lungo quasi due metri, largo suppergiù mezzo e profondo altrettanto. Scavato nella pietra a colpi di scalpello. E mi misi a pensare all’uomo che l’aveva fabbricato. Quel paese non aveva avuto periodi di pace particolarmente lunghi, a quanto ne sapevo. Dopo di allora ho letto un po’ di libri di storia e mi sa che di periodi di pace non ne ha avuto proprio nessuno. Ma quell’uomo si è messo lì con una mazza ed uno scalpello e aveva scavato un abbeveratoio di pietra, che sarebbe potuto durare diecimila anni. E perché? in che cosa credeva questo tizio? Di certo non credeva che non sarebbe cambiato nulla. Uno potrebbe pensare anche a questo. Ma, secondo me, non poteva essere così ingenuo. Ci ho riflettuto tanto. Ci riflettei anche dopo essermene andato da lì quando la casa era ridotta a un mucchio di macerie. E ve lo dico, secondo me quell’abbeveratoio è ancora lì. Ci voleva ben altro per spostarlo, ve lo assicuro.

E allora penso a quel tizio seduto lì con la mazza e lo scalpello, magari un paio d’ore dopo cena, non lo so. E devo dire che l’unica cosa che mi viene da pensare è che quello aveva una specie di promessa dentro il cuore. E io non ho certo intenzione di mettermi a scavare un abbeveratoio di pietra. Ma mi piacerebbe essere capace di fare quel tipo di promessa. È la cosa che mi piacerebbe fare più di tutte.

Ruggero

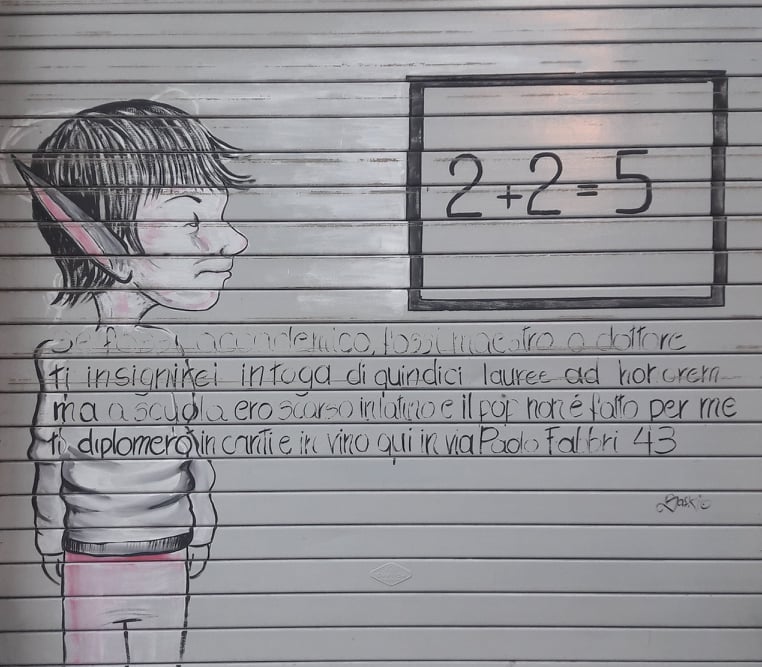

È risultato inevitabile, affrontando il tema “tirare le somme”, imbattersi nel concetto di bilancio, da taluni ritenuto momento conclusivo di un’attività e da altri propulsivo. La discrasia alla base nasce certamente dalla scelta di adottare o meno un punto di vista, che può essere statico (2+2=4) o dinamico (2+2=5), e che, mutando, trae differenti “somme”. A maggior ragione nella declinazione dinamica, ma di fatto anche al momento stesso di scegliere tra detto approccio e quello statico, si riscontra immancabilmente una fase interpretativa, che cambia e stravolge il senso dei dati. Gli elementi dell’insieme, mischiati e ribaltati a seconda delle diverse prospettive, conducono a nuovi e distanti esiti di significato.

Per quanto concerne l’iter creativo, una stessa opera può prestarsi a diversi piani di lettura – basti pensare alla Divina Commedia, esempio principe, che racchiude nella sua narrazione un senso letterale, uno allegorico, uno morale ed uno anagogico, e dunque ben quattro livelli interpretativi distinti.

In tal senso è emblematico il lavoro, squisitamente meta-artistico, portato avanti da Cortázar ne Le bave del diavolo, racconto del 1959 che indaga sulla curiosità e l’istinto di un fotografo, colto e sopraffatto dall’irresistibile tentazione di fotografare la seguente scena: lo scambio incerto tra un giovanissimo ed una donna matura, apparentemente intenti, ognuno a suo modo, a sedursi l’un l’altro. Tornando a casa Michel –il fotografo protagonista– diviene ossessionato dalla foto, e decide persino di ingrandirla per cominciare a studiarla morbosamente; cambiando punto di vista, avvicinandosi, la trova infine viva e scopre un’atroce verità.

Si noti quindi lo stravolgimento nei due passaggi, lo stacco, come si passi da una genuina curiosità ad un disgustoso terrore, come quindi – cambiando la prospettiva – si tirino ben altre somme, poiché la scena, a seconda di come viene vista e soprattutto di come viene letta, racconta storie completamente diverse e distanti.

Laddove in un’opera come quella dell’argentino l’interpretazione su più livelli è spiegata ed anzi guidata, diversamente si riscontra nella maggior parte degli altri casi – e, verrebbe da dire, nella maggior parte delle opere d’autore.

https://www.youtube.com/watch?v=s21d6XP2dJ8

Scena tratta da Adventure Time, precisamente dalla stagione d’esordio: il Re Ghiaccio è qui delineato come un malvagio da fiaba, stereotipato e reso caricaturale fino a sfiorare il ridicolo. I tratti del viso, il colore freddo e la magia nera permettono al bambino-spettatore di capire subito che rappresenta il male; Finn e Jake sono invece due buoni, due eroi pronti a salvare le principesse, solidali tra loro e con le prigioniere e che non perseguono i propri meschini interessi. La divisione tra bene e male è manichea e, tolta la forte caratterizzazione satirica – la quale costituisce in ogni caso certamente un piano di lettura ulteriore –, l’opera sembra indirizzata verso un pubblico composto prevalentemente da giovanissimi.

https://www.youtube.com/watch?v=6EZQDpw2Ucs

Con il prosieguo della serie il cartone presenta allo spettatore una complessità ed una profondità maggiori, scava a fondo nelle cause del settinge nella genesi dei personaggi, quando prima rimaneva consapevolmente in superficie. Il Re Ghiaccio diventa un personaggio umano, credibile nella sua follia – a condizione ovviamente di accettare il patto narrativo fantastico proposto dagli sceneggiatori –, e con esso si svela anche una dimensione magica non più infantile e fiabesca, bensì post-apocalittica e post-atomica, pronta ad abbandonare una divisione manichea tra bene e male e a mettere in dubbio la stessa valenza farsesca dell’opera: non più – o meglio non soltanto – intrattenimento pacioso per bimbi e buffa parodia per i più cresciutelli, bensì vera e propria cosmogonia Fantasy, con i suoi abitanti e i suoi territori vivissimi e pulsanti.

Tiziana

Tirare le somme, abbiamo visto, vuol dire leggere ciò che è accaduto. Dunque guardare a come sono andate le cose, a che direzione hanno preso, come si sono evolute e che parte abbiamo avuto noi in tutto questo processo. In qualche modo significa parlare di destino.

Pensiamo al mondo greco e alla figura di Tyche (Τύχη da τυγχάνω = incontrare, conseguire, ovvero intransitivo = ottenere in sorte, accadere): la sorte, una delle più potenti forze primigenie stando ad Esiodo, è da intendersi come tutto il bene e il male che accade a qualcuno o avviene senza la sua attiva partecipazione, per questo anche “destino”, “caso”, (all’opposto perciò di ϕύσις, ἀρετή, τέχνη).

Ma quanto è vero che la partecipazione di ognuno di noi all’esistenza non è attiva? Quanto siamo artefici della nostra fortuna? Riecheggiando il Manzoni, “i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione”, ovvero ci mettiamo del nostro in tutto quello che facciamo e che ci procuriamo. E ancora, quanto il nostro destino è anche la nostra destinazione?

Guardando alla vita da una posizione distaccata o ex post facto come è stato detto, la visione appare semplice, quasi semplicistica. Abbiamo la possibilità di scegliere? Come orientiamo le nostre scelte?

È proprio su questa domanda che si innesta il concetto di dubbio: nella vita il determinarsi degli eventi che conducono a compiere ogni volta un passo più in là è inevitabilmente segnato dal dubbio. E, a sua volta, il dubbio segna le scelte di ognuno, facendo rimanere sul fondo un pizzico di malinconia nella direzione e nel determinarsi di ogni agire umano.

Iniziamo ascoltando una canzone di Giorgio Gaber, La vita dell’uomo, una canzone della metà degli anni ’60 che “fotografa”, quasi liquida una visione un po’ ingessata del dubbio, della scelta e del destino.

LA VITA DELL’UOMO

La vita dell’uomo è come una strada

che corre diritta all’orizzonte.

Discese salite deserti e giardini

e tu che da solo cammini.La vita dell’uomo è come una strada

lanciata sugli anni come un ponte.

Ma presto o più tardi un bivio ti appare

e tu non sai più dove andare.Di qua la bella via che porterà

a una gloriosa nullità

senza sforzi né rimorsi o curiosità.

Ma di là c’è un’altra strada

che più stretta se ne va.Se tu sei un uomo la strada è una sola

è quella che si arrampica sul monte

nessuno ti guida nessuno ti aiuta

da solo ti asciughi la fronte.Più sali e più soffri

più sali e più sembra

lontana la cima del monte.E quando tu arrivi ti siedi e sorridi

hai l’anima per orizzonte.

La discussione si è concentrata da un lato sul tema del bivio, accennato in una strofa, ma ancor più sul verso che dice Se tu sei un uomo la strada è una sola. Colpisce sia l’immagine (banale?) della strada, sia quel senso di solitudine di un “tu” che si ritrova nella condizione di agire. Il bivio è solo una possibilità apparente: l’umanità non ha possibilità di scegliere. Un’unica strada e tanta sofferenza, tanto dolore. Strada e orizzonte sono i termini che aprono e chiudono la canzone e sembrano fondersi: destino e destinazione. Entrambi rappresentano dei limiti che l’umano non travalica e per questo il non detto conduce all’idea che il dubbio è la condizione sottesa alla vita di ogni uomo.

Gaber non narra una vità nè propone un insegnamento da ciò che è stato, ma conclude con una sorta di pace, di conquista, di accettazione quasi imposta, non scelta.

A seguire la visione della poetessa polacca, Wislawa Szymborska, che in questi versi osserva una certa categoria di persone:

C’È CHI

C’è chi meglio degli altri realizza la sua vita.

È tutto in ordine dentro e attorno a lui.

Per ogni cosa ha metodi e risposte.È lesto a indovinare il chi il come il dove

e a quale scopo.Appone il timbro a verità assolute,

getta i fatti superflui nel tritadocumenti,

e le persone ignote

dentro appositi schedari.Pensa quel tanto che serve,

non un attimo in più,

perché dietro quell’attimo sta in agguato il dubbio.E quando è licenziato dalla vita,

lascia la postazione

dalla porta prescritta.A volte un po’ lo invidio

– per fortuna mi passa.

Si tratta di una presa di posizione contro coloro che hanno trovato le risposte “giuste” ai quesiti dell’esistenza e che hanno in qualche modo eliminato il dubbio dalla loro vita. Il dubbio? Qui addirittura viene evitato, anticipato, non contemplato, come se fosse il pericolo più grande.

Tutto è perfetto, tutto procede secondo una linea ben definita. Quando tutto finisce… tutto finisce: non c’è un’emozione. Ci immaginiamo una figura, un’ombra che esce dall’unica porta possibile ed esistente.

Gli ultimi versi ben dicono ciò che anima la Szymborska: qualche volta prova un po’ di gelosia per quel modus vivendi ma per fortuna (in fondo sempre di Tyche si parla!) poi questa invidia se ne va. E torna l’amore per la vita con tutti i suoi imprevisti e con tutte le sue incertezze. Con il bisogno di avere dubbi e con la necessità di fare delle scelte. E perchè no, anche di sbagliare.

Belinda

Il passaggio da Apollo a Ermes è scandito da una duplice concezione del vaticinio:

1) il vaticinio incomprensibile, che con l’esperienza diventa conoscenza (come nel caso dell’Edipo e di Didone);

2) il vaticinio come previsione e presa di coscienza di come andranno le cose, avere già conoscenza degli eventi.

Si evidenzia in tal modo il predominio del Thùmos sulla Boulèmata e la rottura della legge Socratica “conoscendo il bene lo si compie” come nel caso della Medea e della stessa Didone; il dolore di una persona può interagire con gli eventi e con la formazione del singolo: cosa succede se il Thùmos prende il sopravvento, conducendo il soggetto a esser disposto a tutto pur di raggiungere il proprio scopo, come nel caso Medea e Didone?

La domanda finale è dunque la seguente: è l’evento che forma l’individuo o l’individuo che forma l’evento?

Greta

Tiresia e Pannachys, protagonisti de La morte della Pizia, arrivati alla fine della loro vita, fanno il bilancio delle loro predizioni: l’oracolo della Pizia, dato per noia e capriccio a Edipo, ha scatenato una serie di eventi inaspettati; il futuro che Tiresia ha annunciato con uno scopo politico ben preciso ha portato a uno stravolgimento totale dei suoi piani.

Entrambi hanno cercato di aprire uno spiraglio sul destino, entrambi hanno dato origine a qualcosa più grande di loro; né il caos, né l’ordine hanno potuto indirizzare la storia di Edipo: egli infatti non si è trovato davanti a un bivio, da solo. Il suo percorso si è diviso in tante strade quante sono le persone implicate nella sua storia. Gli altri personaggi, anche quelli più insignificanti, hanno contribuito a creare il mito, cambiandone i dettagli continuamente.

E per quanto Pannachys e Tiresia abbiano avuto scopi opposti in questa storia, per quanto la verità dell’una sia quella della fantasia, la verità dell’altro quella della matematica, per quanto l’una sia stata passiva e l’altro attivo, il risultato è lo stesso: inatteso, altamente improbabile, ai limiti del possibile.

Insomma, 2+2 fa 5.

Tu, Pannychis, vaticinasti con fantasia, capriccio, arroganza, addirittura con insolenza irriguardosa, insomma: con arguzia blasfema. Io invece commissionai i miei oracoli con fredda premeditazione, con logica ineccepibile, insomma: con razionalità. Ebbene, devo ammettere che il tuo oracolo ha fatto centro. Se fossi un matematico potrei dirti con esattezza quanto fosse improbabile la probabilità che il tuo oracolo cogliesse nel segno: era straordinariamente improbabile, infinitamente improbabile. Eppure il tuo improbabilissimo responso si è avverato, mentre sono finiti in niente i miei responsi così probabili e dati ragionevolmente con l’intento di fare politica, e cambiare il mondo, e renderlo più ragionevole.

Oh, me stolto. Io con la mia ragionevolezza ho messo in moto una catena di cause e di effetti che hanno dato luogo a un risultato esattamente opposto a quello che avevo in mente di ottenere. E poi, stolta non meno di me, sei arrivata tu, e con baldanza spregiudicata ci hai dato sotto con i tuoi oracoli il più possibile nefandi. Da tempo ormai i motivi non contano più, del resto i tuoi responsi li hai scagliati contro persone di cui non t’importava niente; sicché un bel giorno ti sei trovata a pronunciare un oracolo contro un ragazzo pallido e zoppo di nome Edipo.

A che ti giova, Pannychis, se tu hai colto nel segno e io invece mi sono sbagliato? Il danno che noi due abbiamo fatto è mostruoso nella stessa misura. Getta via il tuo tripode, Pizia, gettalo con te nella crepa della terra, anch’io sto per morire, la fonte Tilfussa ha compiuto la sua opera. Addio, Pannychis; non credere però che noi due ci perderemo. Come io che ho voluto sottomettere il mondo alla mia ragione ho dovuto in quest’umida spelonca affrontare te che hai provato a dominare il mondo con la tua fantasia, così per tutta l’eternità quelli che reputano il mondo un sistema ordinato dovranno confrontarsi con coloro che lo ritengono un mostruoso caos.

Gli uni penseranno che il mondo è criticabile, gli altri lo prenderanno così com’è. Gli uni riterranno che il mondo è plasmabile come una pietra cui si può con uno scalpello far assumere una forma qualsivoglia, gli altri indurranno alla considerazione che, nella sua impenetrabilità, il mondo si modifica soltanto come un mostro che prende facce sempre nuove, e che esso può essere criticato non più di quanto il velo impalpabile dell’umano intelletto possa influenzare le forze tettoniche dell’istinto umano. Gli uni ingiurieranno gli altri chiamandoli pessimisti, e a loro volta saranno da quelli irrisi come utopisti. Gli uni sosterranno che il corso della storia obbedisce a leggi ben precise, gli altri diranno che queste leggi esistono solamente nella immaginazione degli uomini. Il conflitto fra noi due, Pannychis, il conflitto tra il veggente e la Pizia, divamperà su tutti i fronti: il nostro è ancora un conflitto emotivo, non sufficientemente meditato, eppure laggiù già costruiscono un teatro e già ad Atene un poeta sconosciuto sta scrivendo una tragedia su Edipo.

Ma Atene è provincia, e Sofocle sarà dimenticato, Edipo invece continuerà a vivere, resterà un tema che pone a noi enigmatici quesiti. A che cosa, per esempio, è dovuto il destino di Edipo? Alla volontà degli dèi, al fatto che egli abbia trasgredito alcuni principi sui quali si regge la società dei nostri tempi (benché da questo io avessi cercato di proteggerlo mediante l’oracolo), oppure semplicemente Edipo è vittima di un caso sfortunato che tu hai evocato con il tuo capriccioso vaticinio?

Marta

Come fare i conti con la fine? Può succedere a volte di rimanere insoddisfatti da un’esperienza rivista e riletta tramite i ricordi: è quanto leggiamo per esempio ne La casa dei doganieri di Montale. Le cose, la realtà ci deludono molto spesso: viviamo in un eterno presente – forse proprio perché il passato si legge al futuro – in cui mettiamo a paragone ogni dato del reale con la soddisfazione o l’insoddisfazione che abbiamo sul momento, mentre la realtà sembra non curarsi dei conti e dei calcoli che compiamo su di essa (“libeccio sferza da anni le vecchie mura” e presumibilmente continuerà a farlo, come continuerà a girare la banderuola “senza pietà”).

Tu non ricordi la casa dei doganieri

sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:

desolata t’attende dalla sera

in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri

e vi sostò irrequieto.Libeccio sferza da anni le vecchie mura

e il suono del tuo riso non è più lieto:

la bussola va impazzita all’avventura.

e il calcolo dei dadi più non torna

Tu non ricordi; altro tempo frastorna

la tua memoria; un filo s’addipana.Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana

la casa e in cima al tetto la banderuola

affumicata gira senza pietà.

Ne tengo un capo; ma tu resti sola

né qui respiri nell’oscurità.Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende

rara la luce della petroliera!

Il varco è qui? (Ripullula il frangente

ancora sulla balza che scoscende…)

Tu non ricordi la casa di questa

mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.

Tuttavia, c’è un interrogativo che non possiamo eludere e che Montale riporta: “il varco è qui”? Ovvero, c’è un punto in cui, aldilà di ogni calcolo ex post facto, possiamo guardare all’esperienza con occhi nuovi?

A questa presumibilmente si può rispondere adoperando le lenti della narrazione. E. Auerbach, nel capitolo finale di Mimesis “Il calzerotto marrone”, trae il suo spunto da un episodio di To The Lighthouse di V. Woolf per parlare del modo in cui si è tentato tramite l’occhio degli autori novecenteschi “di imporre un ordine al loro argomento, la vita – un ordine che la vita non offre”. Ciò si è realizzato con espedienti narrativi peculiari (il monologo interiore, la tecnica del “frangersi della coscienza”) e ha talvolta offerto un’immagine complessiva della vita “senza via d’uscita”, in un “ostinato e radicale impeto di distruzione”: tuttavia, quello che hanno colto narrazioni del genere – mai colto così esplicitamente prima di allora – è stato il mistero dell’interiorità degli uomini comuni, “l’inutilità della sua bellezza e forza vitale”. Più precisamente Auerbach afferma: “proprio l’attimo qualunque è relativamente indipendente dagli ordinamenti discussi e precari, per i quali gli uomini combattono e dei quali disperano: esso passa al di sotto di questi ed è la vita quotidiana”. Forse è nell’inspiegabilità della vita comune, nell’impossibilità di ridurla, che va cercato il “sugo della storia” senza pretese di ordine, certezze e soluzioni.

Ginevra

Tirare le somme… nel linguaggio di tutti i giorni usiamo questa espressione quando vogliamo “riassumere qualcosa”.

Giungiamo alla fine di un percorso, di qualunque tipo esso sia – una riunione in ufficio, un anno scolastico, una vita intera addirittura – e vogliamo “fare il punto” della situazione.

Fare il punto… in alcuni casi non è così diverso dal “mettere un punto”. “Mettiamo un punto qui e guardiamo indietro prima di proseguire”.

Ci si chiede: ma allora cosa ho fatto? Cosa ho imparato? Qual è il “sugo di tutta la storia”?

Ma tirare le somme, guardare al passato, non vuol dire soltanto farsi domande su quello che si è fatto, su quello che è stato. Infatti vuol dire anche, anzi vuol dire in molti casi, pensarla al “negativo”, ovvero chiedersi “E se non lo avessi fatto?”.

Molto spesso infatti non ci rendiamo totalmente conto dell’importanza, del peso, del significato reale delle nostre azioni, delle nostre decisioni, delle nostre scelte, finché non guardiamo il tutto da un altro punto di vista, che più o meno corrisponde alla domanda “e se non..?”.

“E se non avessi fatto, detto, agito in questo, quello o quest’altro modo? Come sarebbe andata?”.

O, molto più drasticamente, con un “e se non” che è il più grande di tutti: “E se non fossi mai nato?”.

Il protagonista de La vita è meravigliosa – <<meraviglioso>> film di Frank Capra del 1946 – rilegge tutta la sua vita, anzi la sua “non-vita” in quest’ottica, ed è solo così che da un’iniziale idea di suicidio, da un’iniziale “se non ci fossi mai stato, tutti avrebbero avuto una vita migliore”, riesce a capire in realtà l’importanza, il significato, il profondo valore che la sua vita ha ed ha avuto.

Insomma, il protagonista del film tira le somme a partire non da qualcosa che è avvenuto realmente, ma da qualcosa che poteva essere e non è stato, da un “e se”, che a volte ci permette di capire di noi e del senso profondo della nostra vita, più del nostro vissuto stesso.

Tirando le somme?

Per capire noi stessi e la nostra vita a volte basta semplicemente guardare le cose da un’altra prospettiva, rovesciare la telecamera e inquadrare tutto sottosopra – quello che abbiamo sempre davanti agli occhi, infatti, non è facile da mettere a fuoco. Basta spostarsi un po’ e la vista sarà molto più nitida.

Andrea

Si conclude con Il testamento di Tito, rilettura di una vita attraverso i dieci comandamenti: nove strofe profondamente autoindulgenti, che tuttavia terminano con il reale cambiamento sancito nella decima strofa.

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.