OpenLab virtuale – pt. 1 e 2: Cortázar e Berlin

In periodo di quarantena, anche molte attività di BombaCarta diventano virtuali: iniziamo con l’OpenLab, che consiste nella condivisione e nel commento di un testo.

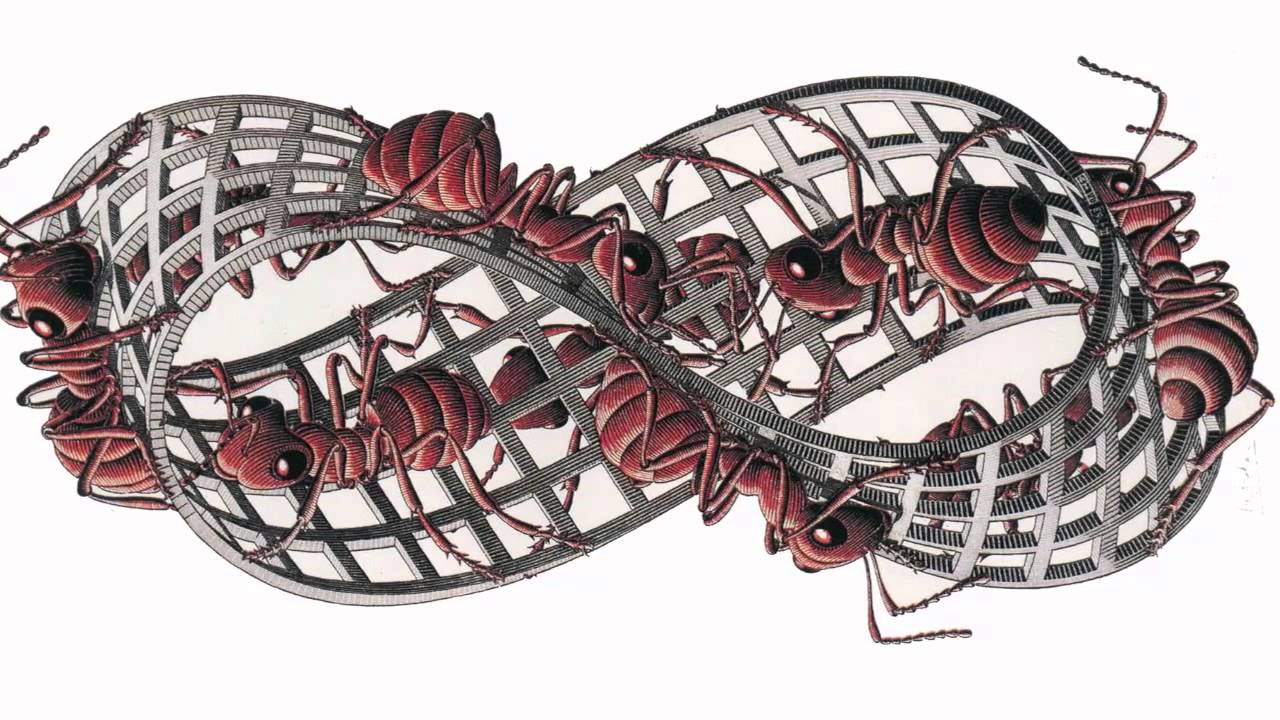

Valerio: Istruzioni per ammazzare le formiche a Roma, in Storie di cronopios e famas (Julio Cortázar)

Le formiche si mangeranno Roma, sta scritto. Fra le lastre di pietra vanno; lupa, quale corso di pietre preziose ti seziona la gola? Da qualche parte le acque qui escono dalle fonti, le ardesie vive, i tremuli cammei che a notte fonda biascicano la storia, le dinastie e le commemorazioni. Dovremmo trovare il cuore che fa pulsare le fonti perché si premunisca contro le formiche, e organizzare in questa città turgida di sangue, di cornucopie ritte come mani di cieco, un rito di salvazione affinché il futuro si limi i denti sui monti, si trascini ammansito e senza forze, completamente senza formiche.

Prima di tutto cercheremo di individuare la dislocazione delle fonti, cosa facile perché nelle mappe a colori, nelle piante monumentali, le fonti hanno anche zampilli e cascate celesti, basta cercarle bene e iscriverle in un recinto di matita blu, non rossa perché una buona mappa di Roma è rossa, come Roma. Sul rosso di Roma la matita blu traccerà un recinto viola attorno a ogni fontana, e solo così possiamo essere certi che ci sono tutte, che ne vediamo i fiorami.

Più difficile, più segreta e raccolta, è la fatica di perforare l’opaca pietra sotto la quale serpeggiano le vene di mercurio, intendere a forza di pazienza il cifrario di ogni fontana, mantenersi nelle notti di luna penetrante in una veglia innamorata presso i bacini imperiali, finché da tanto sussurro verde, da tanto gorgogliare fiorito non vadano nascendo le direzioni, le confluenze, le altre strade, quelle vive. E senza dormire, seguirle, con bacchette di nocciolo a forma di forcella, di triangolo, con due bacchette in ciascuna mano, con una sola tenuta pendente fra le dita molli, ma tutto questo invisibile ai carabinieri e agli abitanti gentilmente diffidenti, girare per il Quirinale, salire al Campidoglio, correre esultanti per il Pincio, sbaragliare con un’apparizione immobile come un globo di fuoco l’ordine di piazza Esedra, e così estrarre dai sordi metalli del suolo la nomenclatura dei fiumi sotterranei. E non chiedere aiuto a nessuno, mai.

Dopo, pian piano, si vedrà come in questa mano di marmo scorticato le vene corrano armoniose, per gioia d’acque, per artificio di gioco, avvicinandosi infine a poco a poco, e confluire, allacciarsi, crescere in arterie, riversarsi dure nella piazza centrale ove palpita il capitello di vetro liquido, la radice di pallide coppe, il cavallo profondo. E sapremo ormai dove si trova, in quale conca di cupole calcaree, fra piccolissimi scheletri di lemuri, ritma il suo tempo il cuore dell’acqua.

Costerà saperlo, ma lo sapremo. Allora ammazzeremo le formiche, avide di fonti, con una colata di calce nelle gallerie che gli orribili minatori tessono per avvicinarsi alla vita segreta di Roma. Ammazzeremo le formiche solo se sapremo arrivare alla fontana centrale. E ce ne andremo con un treno della notte e fuggiremo le lamie vendicatrici, oscuramente felici, confondendoci fra i soldati e le monache.

Di questo testo mi piace lo sguardo forestiero su Roma, il lirismo di alcuni passaggi e la costruzione ascendente del climax. L’autore riesce a innestare una dimensione fantastica (la caccia alle formiche) su immagini estremamente materiali e realistiche (la città, nella sua toponomastica, nella sua geografia di pietre, monumenti e fonti). Cosa rappresentano le formiche che si mangeranno Roma? Sono abbastanza sicuro che non sia importante saperlo, che il lettore debba semplicemente abbandonarsi al fluire delle parole, accettando il patto narrativo (“sta scritto”) per cui le formiche sono semplicemente formiche, da cacciare per autodifesa, in una lotta tra città e natura.

Tiziana

Mi colpisce subito una buona mappa di Roma è rossa, come Roma: se mi chiedessero un colore per Roma non avrei neanche un attimo di esitazione, rosso. Che è il colore della vita (nel testo le formiche saranno perseguite, ma in verità sono le protagoniste di un’intensa esistenza sotterranea e se dalle fontane non zampillasse acqua – altro elemento “fondante” di Roma – forse zampillerebbero formiche) ed è il colore dei tramonti incendiati e delle perdute cromie di statue e pietre che hanno creato il mito reale della bellezza eterna.

Mi piace il linguaggio non scontato, a volte puntualmente difficile e difficoltoso: un vocabolario ricco, limpido, pieno di dignità per descrivere un fatto e delle azioni piuttosto inconsuete. Dopo la lotta c’è una fuga, mentre le formiche guardano felici i fuggiaschi “confusi”.

C’è una forza delle parole enorme: a volte quasi troppa.

All’inizio, poi, mi ha lasciata perplessa quel “noi” parlante: infine mi sono fatta trascinare dentro.

E neanche la vena di triste dolore mi dispiace, anzi, mi accoglie: Costerà saperlo, ma lo sapremo.

Veronica

La prima immagine che mi colpisce sono ovviamente le formiche e mi sorge spontaneo domandarmi perchè l’autore associ degli animali che solitamente troviamo in ambienti campestri (aiuole, campi e muretti) ad un ambiente cittadino come quello di Roma. è molto interessante poi la necessità, espressa in tutto il brano, di cercare le fonti perchè solo arrivati alla fontana centrale, riusciremo ad ammazzare le formiche. In linea con l’interpretazione di Valerio, se le formiche rappresentassero la natura vs la citta’ di Roma, l’autore postula paradossalmente la possibilità di sconfiggere la natura (le formiche) solo tornando alla natura (le fonti d’acqua).

La prima immagine che mi colpisce sono ovviamente le formiche e mi sorge spontaneo domandarmi perchè l’autore associ degli animali che solitamente troviamo in ambienti campestri (aiuole, campi e muretti) ad un ambiente cittadino come quello di Roma. è molto interessante poi la necessità, espressa in tutto il brano, di cercare le fonti perchè solo arrivati alla fontana centrale, riusciremo ad ammazzare le formiche. In linea con l’interpretazione di Valerio, se le formiche rappresentassero la natura vs la citta’ di Roma, l’autore postula paradossalmente la possibilità di sconfiggere la natura (le formiche) solo tornando alla natura (le fonti d’acqua).

Dal punto di vista concettuale, trovo dunque il brano molto interessante. Bello il lirismo, di alcuni punti, quando definisce il reticolo di fonti come le vene di mercurio.

Greta

Io confesso che ho dovuto rileggere il testo per capirlo davvero, e non credo di esserci pienamente riuscita.

Alla seconda lettura, comunque, ho avuto la forte sensazione di stare assistendo a una caccia spietata, alla ricerca ossessiva dell’acqua, un elemento associato alla vita e che qui invece vuole essere usato come strumento di morte. Lo stile mi confonde molto, e penso che sia un effetto un po’ voluto dall’autore, che qualcosa ci nasconde, in primis chi sia colui che ci parla (probabilmente poi esce fuori, ma quel “noi” vago, in questa parte di testo, può essere tutto e niente). Mi colpiva anche il fatto che sia le perseguitate, le povere formichine, sia i persecutori siano “invisibili” (il punto in cui scrive: “ma tutto questo invisibile ai carabinieri e agli abitanti gentilmente diffidenti”) mentre dal loro scontro sembra dipendere perfino il tempo(“un rito di salvazione affinché il futuro si limi i denti sui monti, si trascini ammansito e senza forze, completamente senza formiche”).

Alessandro

Ricavo alcune suggestioni:

I fasti di Roma non bastano a se stessi perchè non hanno memoria della sorgente che gli ha dato vita

Le formiche rappresentano l’inevitabile usura che arriva a mangiare tutto (se non alimentato da una sorgente viva).

Le formiche sono minuscola cosa a confronto del monstrum di bellezza che è Roma, eppure (parallelismo con la situazione attuale per cui un virus invisibile sta mangiando vite, salute economia).

Nel racconto (solo lì?) occorre risalire la fila delle formiche che stanno mangiando la Città per trovare salvezza. Cioè anche il male può servire al bene.

Intravedo un invito a cercare la sorgente e a farci a nostra volta fontane.

Una notazione personale. Da quando vengo a BombaCarta frequento con una certa costanza Roma. Non mi era capitato prima. In particolare, dopo essere stato in via Panama, mi capita di andare in centro per incontrare amici che non vedo da un po’, o più semplicemnete per girare “a vuoto”. Mi ha colpito moltissimo, l’ultima volta, accorgermi di come in quest città, a distanza di un metro convivano scenari metropolitani con scenari da piccolo borgo di campagna: un momento scendi per via Cavour e già vedi in fondo la zona dei fori, poi scarti a destra in via Madonna dei Monti e ti perdi in un dedalo di stradine e ti ritovi in un paesino di provincia. Quindi questo aspetto delle formiche mi sembra che colga benissimo anche una delle nature della nostra Città Eterna. Mi rendo conto che da forestiero dico cose che per tanti di voi sono quotidiane, ma venendo da fuori, Roma è accecante.

Diego

Di questo testo (bellissimo) mi hanno colpito vari elementi:

L’assommarsi dei richiami ai 5 sensi, confuso, accavallante, turgido ed esplosivo, labirintico come sono le vie della città. E’ un coinvolgimento sinestetico continuo.

Lo sguardo su Roma, al tempo stesso turistico e intimo, spazioso e segreto, animato dal desiderio di cogliere e trasmettere un viaggio che è innanzitutto calarsi in una esperienza.

La fatica e la violenza che attraversa tutto il testo, con verbi come: sezionare, perforare, intendere a forza, senza dormire, salire, correre, sbaragliare, ammazzare. Sono arrivato alla fine del testo esausto per tanto sforzo.

L’immagine della ricerca estenuante dell’acqua. Risuona per contrasto in modo netto con la pagina di Gv 4, l’acqua che viene donata.

L’inquietudine di un noi senza identità e senza corpo in lotta segreta contro le formiche.

Federico

Di questo brano mi hanno colpito i colori: blu, rosso, verde, celeste, viola e gli altri che sono evocati implicitamente (il grigio delle pietre, il marrone del nocciolo ecc.). Nel complesso l’elemento preponderante è quello tellurico: i monti, le pietre, il marmo, la calce, le cupole di calcare e le gallerie mettono in risalto la terra e ciò che vi è nascosto, facendoci quasi dimenticare della caccia alle formiche. Sembra infatti che la vera lotta non sia tra i cacciatori di formiche e i poveri insetti (mica tanto), ma tra terra e acqua, quest’ultima rappresentata da cascate, fonti, zampilli e fontane. Bella la prefigurazione dell’epilogo e la fuga tra soldati e monache; mi fa venire in mente una Roma sparita.

Marta

Tiziana: La lavanderia a gettoni di Angel, in La donna che scriveva racconti (Lucia Berlin)

“Per mesi, da Angel, io e l’indiano non ci rivolgemmo la parola. Ce ne stavamo seduti l’uno accanto all’altra su due sedie di plastica gialla, attaccate, come quelle degli aeroporti. Le sedie scivolavano sul linoleum pieno di crepe con un rumore che faceva stridere i denti. Lui stava seduto e ogni tanto beveva un sorso di Jim Beam, e mi guardava le mani. Non direttamente, ma nello specchio di fronte a noi, sopra le lavatrici Speed Queen. All’inizio la cosa non mi dava fastidio. Un vecchio indiano che mi fissava le mani attraverso lo specchio sporco, tra il cartello ingiallito Stiratura 12 capi $ 1,50 e le preghiere della serenità in arancione fosforescente: Dio concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare.

Ma a un certo punto cominciai a chiedermi se per caso non avesse un’ossessione per le mani. Mi innervosiva il fatto che mi guardasse mentre fumavo, mi soffiavo il naso o sfogliavo riviste vecchie di anni. Lady Bird Johnson che scendeva le rapide di un fiume. Alla fine non potei fare a meno di fissare anch’io le mie mani. Gli vidi affiorare un mezzo sorrisino sulle labbra perché mi aveva sorpresa a farlo. Per la prima volta i nostri sguardi si incrociarono nello specchio, sotto Non sovraccaricare le macchine. Nel mio sguardo, il panico. Mi fissai nello specchio, poi abbassai gli occhi sulle mani. Orrende macchie di vecchiaia, due cicatrici. Mani per nulla indiane, nervose, sole. Ci vedevo bambini, uomini e giardini, nelle mie mani. Le sue mani, il giorno che avevo fissato le mie, erano appoggiate sulle cosce blu e rigide. Di solito erano scosse da un forte tremito, e lui le teneva in grembo e le lasciava tremare liberamente, ma quel giorno cercava di fermarle. Le nocche color adobe gli erano diventate bianche per lo sforzo di frenare il tremore.”

Ho fatto fatica a selezionare il testo (avrei voluto “esagerare”) ma mi sono imposta un limite perchè, a ben guardare, la mia scelta è legata esclusivamente alla bellezza dell’immagine, del fotogramma disegnato dalle parole: una specie di istantanea di un momento quotidiano, di un gesto consueto. Una scrittura semplice, “aperta” nel senso di sincera e immediata: non viene nascosto nulla e tutto viene davvero “guardato” più che visto.

Il tema centrale delle mani mi ha colpito fin dalla prima lettura: una parte di noi che dice molto, moltissimo di noi. Le mani, una storia di creatività, di giorno per giorno; le mani che hanno segni e lasciano segni; le mani che uniscono e allontanano; le mani che sanno e comprendono il dolore, la difficoltà dell’altro.

Questo frammento mi regala un senso di pace: un’amicizia che nasce, un confronto che diventa possibile, due mondi che trovano un punto di contatto, di attenzione. In un luogo fisico deputato alla pulizia, come in una sorta di bisogno di nettarsi per ricominciare. Ogni giorno.

Cecilia

Anch’io sono stata molto colpita dall’immagine. Ad una prima lettura il testo proposto mi è sembrata una descrizione inserita come abbellimento, un dettaglio estetico. Poi però mi sono ricordata di un passatempo, di una sorta di gioco che mi aiuta spesso a superare la noia, soprattutto quando sono sui mezzi pubblici: cerco di indovinare lo stato d’animo delle persone dalla loro espressione. Non ci capita molto spesso di osservare qualcuno che non sia un nostro interlocutore, senza avere l’opportunità di sapere dalle sue parole quello che pensa, e per questo non ci accorgiamo di quanto sia grande la nostra capacità di cogliere i segni della comunicazione non verbale, di notare i dettagli e di leggere tra le righe. Siamo così focalizzati sulla nostra mente che non ci rendiamo conto del fatto che il nostro corpo risente e parla del nostro stato emotivo e anche della nostra storia. Nel brano si legge proprio di questo, di una persona che non dal viso, che in qualche modo può ancora riflettere il pensiero, ma addirittura dalle mani lascia trapelare se stesso. L’osservatore attento si rende addirittura conto dei movimenti del suo sguardo e da quelli coglie l’imbarazzo del protagonista, a cui risponde in una conversazione articolata ma silenziosa Dell’espressività delle proprie mani alla fine si accorge però anche l’indiano. E di fronte a questa consapevolezza entrambi i personaggi si sentono a disagio e cercano di nascondere i segnali del proprio corpo, come se sentissero che la propria sfera privata non esistesse più. La diffidenza è istintiva e non cosciente. La consapevolezza che la nostra descrizione fisica non è solo estetica, ma un elemento che parla di noi, è spaventosa per ogni essere umano, altrimenti non porremmo così tanta attenzione all’aspetto nell’atto di presentarci agli altri.

Greta

Nicoletta

Per quanto riguarda il testo, mi limito, per cominciare, a piccolissime e banalissime osservazioni post-prandiali, che riprendono un po’ quanto detto da Tiziana e Greta.

L’intera ambientazione (un luogo dove lavare i “panni sporchi”, condito da fastidiosi scricchiolii, dalla presumibile scomodità delle sedie dal colore quasi imbarazzante, uno specchio sporco e riviste datate) trovo che sia un contenitore perfetto per questa scena, che, personalmente, mi sembra gridare: «Paura dell’intimità». È vero che le mani, ad un primo impatto, sembrerebbero le protagoniste della pagina; a me, però, pare di percepire piuttosto gli occhi come attori principali: Per la prima volta i nostri sguardi si incrociarono nello specchio, sotto Non sovraccaricare le macchine. Nel mio sguardo, il panico.

Non sovraccaricare le macchine… le mani mi sembrano in questa scena un comodo sostituto degli occhi. Guardarle, una fuga. Un tentativo di non fare (e farsi) troppo male, di andarci piano, sondare il terreno, quando quello che si vuole è guardare l’Altro, conoscerlo, ma non siamo sicuri che ce lo permetta. L’intera scena si regge su verbi come fissare e guardare, non a caso accompagnati da tremare, fermare, frenare. Abbiamo paura che l’altro, vedendo i nostri occhi, veda la nostra nudità – Dio concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare – e i nostri panni sporchi, e quindi abbassiamo lo sguardo (farei anche una digressione sul fatto che i personaggi si guardino attraverso uno specchio, ma vi risparmio il dolore). Le mani mi sembrano il soggetto logisticamente più prossimo da guardare (e, soprattutto, il più prossimo in termini espressivi) rispetto agli occhi, ma, comunque, meno “rischiosi”.

Ma magari l’indiano aveva solo un fetish per le mani.

Veronica

Quello che viene descritto, secondo me, è un momento di ‘epifania‘. Il momento in cui l’incontro con uno sconosciuto ci spinge, volenti o nolenti, a far verità su noi stessi. La protagonista all’inizio fa di tutto per non guardare le sue mani, il fatto che l’indiano le osservi all’inizio la incuriosisce, ma non ci dà molto peso, poi l’insistenza del gesto ripetuto inizia ad imbarazzarla, fino a darle fastidio. Ma l’indiano non demorde finché anche la nostra protagonista inizia a fare lo stesso: si guarda anche lei le mani! E ci scopre dentro la sua vita. Di più, sa dare un senso altro alla sua vita, perché riesce e a vedere oltre. Sulle mani, oltre le macchie di vecchiaia, riesce a leggere anche uomini, bambini e giardini. Le macchie di vecchiaia diventano in qualche modo preziose perché parlano di qualcosa, di un vissuto che è parte di noi e che solo riletto si e ci trasfigura.

Federico

Del brano mi è piaciuto molto il gioco di sguardi con lo specchio. Lui vede le mani di lei attraverso lo specchio e lei nota il suo sguardo fisso guardando a sua volta nello specchio. Di fatto, dopo mesi di anonima vicinanza, lo specchio diventa il tramite della loro relazione. È interessante anche lo sviluppo in crescendo della tensione che, partendo dall’indifferenza di lei, sfocia nella frase paranoica: “un’ossessione per le mani”, nel nervosismo e infine nel panico. Ermetico il sorriso dell’indiano, che sembra voler indicare la consapevolezza delle riflessioni e delle emozioni che sarebbero di lì a poco sorte in lei.

Diego

Ho vissuto la lettura del testo come il gentile convergere della pagina sul particolare delle mani e sulla storia della donna che si concretizza in questo dettaglio anatomico. “Mi fissai nello specchio, poi abbassai gli occhi sulle mani. Orrende macchie di vecchiaia, due cicatrici. Mani per nulla indiane, nervose, sole. Ci vedevo bambini, uomini e giardini, nelle mie mani”. Questo è per me il centro della pagina, il cuore caldo che irradia energia. Una storia, una vita raccolta in tre parole: uomini, bambini, giardini. Tutto è raccolto e riunito nelle mani, che immagino appoggiate aperte in grembo, aperte, vulnerabili, a coppa, per offrire e per raccogliere.

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.