Fenomenologia dello spoiler

Lo spoiler è un’informazione su un’opera che arriva al pubblico prima dell’effettivo contatto con essa: una profanazione e un’anticipazione. Per rendersi conto del valore decisamente negativo di cui si è caricato questo termine negli ultimi tempi, si deve considerare la convergenza di due fattori tra loro strettamente connessi: da un lato il valore fondamentale della “suspense”, che negli ultimi decenni è cresciuto enormemente, specialmente con il progredire delle arti audiovisive, ma che in effetti esisteva già da tempo con i romanzi a puntate; dall’altro il progredire del progresso tecnologico che ha investito le comunicazioni, velocizzandole enormemente. Per ironia della storia negli ultimi decenni sono cresciute le occasioni del “rimanere in sospeso” ma parallelamente sono cresciute le possibilità di “spoilerare”. Basta guardare la proliferazione esponenziale di serie televisive e saghe cinematografiche e il corrispettivo diffondersi virale di spoiler all’uscita di ogni nuovo episodio. Scatta in quei periodi di “avvento” un istintivo meccanismo di corsa ai ripari, di isolamento e quarantena dal mondo, soprattutto da quel mondo, per fortuna ancora di nicchia, popolato da famelici, insonni e sempre aggiornatissimi divoratori di serie. Di qui il successo delle serie in quarantena: il pericolo di spoiler è ridotto.

Lo spoiler è un’informazione su un’opera che arriva al pubblico prima dell’effettivo contatto con essa: una profanazione e un’anticipazione. Per rendersi conto del valore decisamente negativo di cui si è caricato questo termine negli ultimi tempi, si deve considerare la convergenza di due fattori tra loro strettamente connessi: da un lato il valore fondamentale della “suspense”, che negli ultimi decenni è cresciuto enormemente, specialmente con il progredire delle arti audiovisive, ma che in effetti esisteva già da tempo con i romanzi a puntate; dall’altro il progredire del progresso tecnologico che ha investito le comunicazioni, velocizzandole enormemente. Per ironia della storia negli ultimi decenni sono cresciute le occasioni del “rimanere in sospeso” ma parallelamente sono cresciute le possibilità di “spoilerare”. Basta guardare la proliferazione esponenziale di serie televisive e saghe cinematografiche e il corrispettivo diffondersi virale di spoiler all’uscita di ogni nuovo episodio. Scatta in quei periodi di “avvento” un istintivo meccanismo di corsa ai ripari, di isolamento e quarantena dal mondo, soprattutto da quel mondo, per fortuna ancora di nicchia, popolato da famelici, insonni e sempre aggiornatissimi divoratori di serie. Di qui il successo delle serie in quarantena: il pericolo di spoiler è ridotto.

Ma perché odiamo tanto gli spoiler? [Continua »]

Nel 1975 la cantante più reggae dell’allora panorama musicale italiano,

Nel 1975 la cantante più reggae dell’allora panorama musicale italiano,

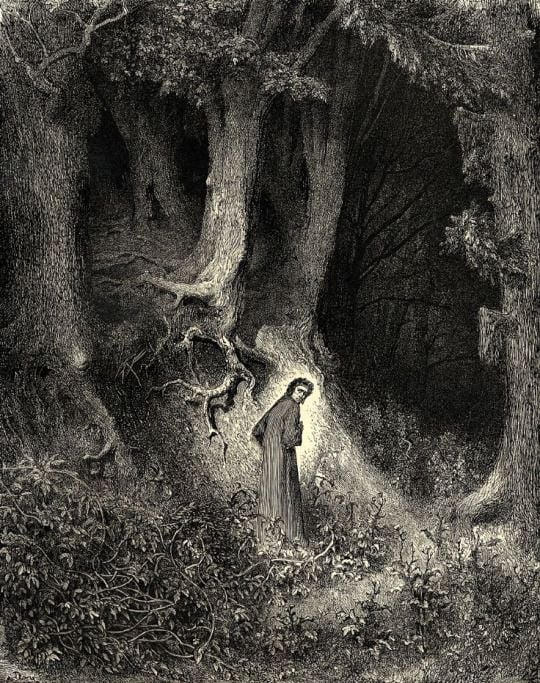

Numerose sono le accezioni del termine “fantasia”. La definizione più neutra collega il vocabolo alla capacità, propria della mente umana, di creare immagini e rappresentarsi qualcosa, che sia corrispondente o meno alla realtà. Quest’ultimo inciso è in parte rivelatorio della sfumatura più comune che solitamente vien data alla parola “fantasia”, ovvero quella che la vorrebbe quale sinonimo di “invenzione”.

Numerose sono le accezioni del termine “fantasia”. La definizione più neutra collega il vocabolo alla capacità, propria della mente umana, di creare immagini e rappresentarsi qualcosa, che sia corrispondente o meno alla realtà. Quest’ultimo inciso è in parte rivelatorio della sfumatura più comune che solitamente vien data alla parola “fantasia”, ovvero quella che la vorrebbe quale sinonimo di “invenzione”. La classica separazione (e opposizione) tra scienze naturali e scienze umane si basa sulla differenza che vi sarebbe tra spiegazione e comprensione del mondo.

La classica separazione (e opposizione) tra scienze naturali e scienze umane si basa sulla differenza che vi sarebbe tra spiegazione e comprensione del mondo. C’è un gesto che, dalla metà degli anni ’60, rappresenta la lotta e la vittoria sulla violenza: porgere un fiore a chi punta un’arma.

C’è un gesto che, dalla metà degli anni ’60, rappresenta la lotta e la vittoria sulla violenza: porgere un fiore a chi punta un’arma.