Arcadia come altrove

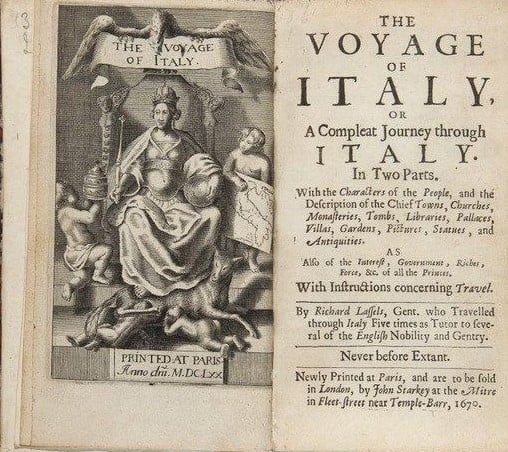

autore di un Voyage of Italy, Parigi 1760

Nel suo “Viaggio in Italia” del 1786 Johann Wolfgang von Goethe scrisse: Lo scopo di questo mio magnifico viaggio non è quello di illudermi, bensì di conoscere me stesso nel rapporto con gli oggetti.

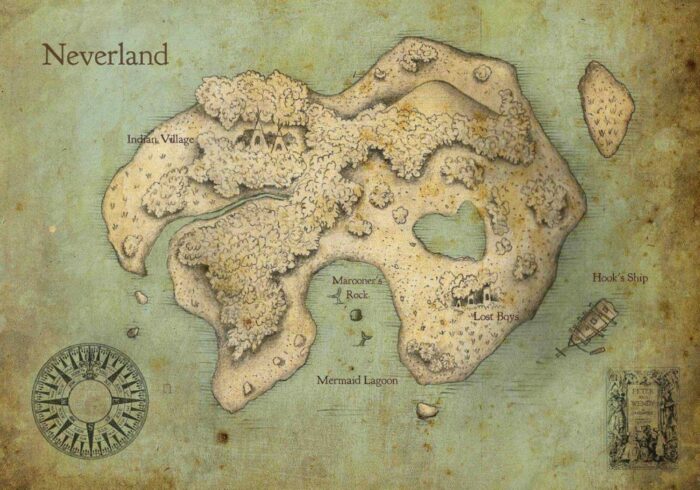

Ci sono due concetti che vale la pena sottolineare: viaggio e illusione. Il combinato disposto dei due funziona a meraviglia e ci basta pensare alla nostra ultima vacanza per renderlo vero. Ma ancora di più “funziona” se applicato all’altrove, un luogo altro che presuppone uno spostamento (viaggio) e un lavoro di immaginazione per proiettare dentro di noi elementi che non conosciamo ancora e che non trovano una completa corrispondenza con il nostro reale, il nostro punto di partenza (illusione).

Che questo pensiero fosse alla base dei Grand Tour settecenteschi in Italia, viaggi compiuti da esponenti dell’aristocrazia europea come una sorta di iniziazione alla conoscenza del bello, è piuttosto scontato. Che poi diventasse un vero e proprio viaggio interiore ci permette di comprendere che l’altro da noi e l’altro da dove siamo spesso vivono di idealizzazione ed astrazione.

Sì è vero! – Sono nervosa, spaventosamente nervosa – lo sono sempre stata – ma perché volete pretendere che io sia pazza? Tutto quello che ho visto, provato, ricordato, è successo veramente, non è che me lo sia inventato di sana pianta. Io non sono neanche una persona violenta, voi non lo potete sapere perché non mi conoscete, ma provate a chiamare – non so – Anna Meis, è una vecchia amica, lei ve lo può dire, che non mi arrabbio mai. Ancora meglio, la mia vicina di casa, la signora Gertrude, sa tutto quello che ho passato, sentite lei. Tutti mi daranno ragione, capiranno. Davvero, so quello che sembra, ma voi non conoscete la storia dall’inizio, per questo gli date ragione, ne fate addirittura la vittima. Si, perché non è che sia iniziata con mio marito – il mio ex marito, grazie a Dio – e non è che io sia nata nervosa, certo. Però cercate di capire, una ci diventa, quando viene trattata come hanno trattato me, sin da ragazzina.

Sì è vero! – Sono nervosa, spaventosamente nervosa – lo sono sempre stata – ma perché volete pretendere che io sia pazza? Tutto quello che ho visto, provato, ricordato, è successo veramente, non è che me lo sia inventato di sana pianta. Io non sono neanche una persona violenta, voi non lo potete sapere perché non mi conoscete, ma provate a chiamare – non so – Anna Meis, è una vecchia amica, lei ve lo può dire, che non mi arrabbio mai. Ancora meglio, la mia vicina di casa, la signora Gertrude, sa tutto quello che ho passato, sentite lei. Tutti mi daranno ragione, capiranno. Davvero, so quello che sembra, ma voi non conoscete la storia dall’inizio, per questo gli date ragione, ne fate addirittura la vittima. Si, perché non è che sia iniziata con mio marito – il mio ex marito, grazie a Dio – e non è che io sia nata nervosa, certo. Però cercate di capire, una ci diventa, quando viene trattata come hanno trattato me, sin da ragazzina.