di

Antonio Spadaro -

pubblicato il 1 Aprile 2006

Sentirsi a casa è un’espressione comune. Tutti abbiamo l’intuizione di cosa essa significhi. Ma riflettendo su questo tema mi sono chiesto: come si dice il fatto di non sentirsi a casa. Proverò a suggerire due risposte, le prime che mi vengono in mente. Penso sia meglio così: cominciare a parlare del sentirsi a casa a partire dal suo opposto, dalla sua mancanza. Del resto, spesso nella vita si capisce l’importanza delle cose proprio quando ci vengono a mancare…

La prima è sentirsi spaesati. Che cosa significa la parola spaesamento? Significa non avere un paese e dunque non avere un paesaggio. Lo spaesato è colui che si sente disorientato, senza punti di riferimento e di orientamento, in un contesto non congeniale. Ecco, dunque, che cosa può significare sentirsi a casa: avere un pavimento e un orizzonte, stare in un contesto in cui ci si orienta, in cui è possibile muoversi. Uno spaesato non sa dove sia e non sa dove andare: sa andare ma non sa dove. La casa è l’inizio che rende possibile la nostra navigazione nello spazio: forse non è un caso che la pagina iniziale di un sito internet si chiami homepage: la pagina-casa, cioè la pagina da cui ci comincia, da cui si parte e da cui si entra. Chi si sente a casa sa riconoscere la propria collocazione nel mondo, nella vita perché ha ad-domesticato lo spazio in cui vive. L’ha reso una “casa”. Questo non significa affatto che non ci siano luoghi ignoti, cantine e soffitte. Tutt’altro! Cosa sarebbe una casa senza angoli “oscuri”, senza spazi di selva, senza ripostigli? Tutto sarebbe alla luce del sole. Sarebbe il tragico trionfo dell’illuminismo e della ragione calcolante nelle nostre vite! E questo è tipico delle case non vissute, delle vite che non trovano una casa. Tuttavia nella casa la zona oscura diventa parte di un cosmo, di una terra abitata, di oggetti e spazi addomesticati, fatti propri.

La seconda è sentirsi a disagio. Che cos’è il dis-agio? È quella sensazione che ci prende quando ci sentiamo s-comodi, in imbarazzo, quando percepiamo con forza che il nostro star lì dove siamo sia di troppo. Siamo a disagio quando non ci armonizziamo con il contesto (di relazioni umane o di ambienti) in cui siamo e non riusciamo dunque a collocarci (e tanto meno a perderci…) dentro di esso. Il disagio è frutto di un sentire troppo la propria stessa presenza sulle spalle. Come fai a sentirti a tuo agio? Quando puoi intervenire liberamente a cambiare qualcosa. Un esempio: aggiustarsi il cuscino a letto o su un divano. Un altro: slacciarsi il nodo della cravatta. Un altro: togliersi le scarpe e mettersi le ciabatte. Tutti segni che rendono evidente un agio, lo sciogliersi di qualcosa di noi in un contesto umano (amici, famiglia,…) o ambientale (tornare nella propria abitazione).

Qualche anno fa ho visitato a Oak Park (Chicago) la casa del famoso architetto Frank Lloyd Wright. Splendida. Veramente. Wright è uno dei più grandi architetti contemporanei. Tutto era di forma e dimensione giusta: la camera dei bambini aveva il soffitto basso. Anche la sala da pranzo era bassa: si poteva stare comodi solo seduti a tavola, tutto sommato. Le sedie avevano una spalliera alta che finiva con un parallelepipedo che incorniciava i volti. In quella stanza non c’erano quadri perché i veri quadri devono essere i volti delle persone incorniciate da quei rettangoli di legno. E così via. Tutto bellissimo. Tuttavia, appena arrivato fuori, ho tirato un sospiro di sollievo. Perché lì era tutto funzionale, tutto già adatto. Troppo adatto. E invece la vita non è così adatta. E la casa che vai ad abitare non può essere già tutta adatta. Deve essere addomesticata. La casa deve adattarsi a te mentre la vivi, e tu devi adattarti ad essa. C’è uno scambio dinamico tra house ed home, per usare i due distinti termini inglesi, che la nostra lingua invece riunisce. Questo significa sentirsi a casa: vivere questa relazione fatta di adattamenti, aggiustamenti, pentimenti, sistemazioni continue. È la tipica situazione del trasloco: la nuova casa va indossata ed essa deve indossare te. Come un abito: abito e abitazione hanno la stessa radice.

Come anche ha la stessa radice la parola abitudine. È interessante notare che la raccolta delle lettere di Flannery O’Connor è l’intraducibile espressione The Habit of Being, cioè letteralmente L’abitudine di essere. Qui il termine non significa meccanica e noiosa abitudine di essere a questo mondo, ma qualità essenziale, disposizione interiore a essere, a vivere. Questo è il vero e fondamentale sentirsi a casa. Allora la stessa esistenza diventa una casa, al di là di pareti, comignoli e quadri appesi. Anzi: la propria vita diventa una casa accogliente e comoda, come ha scritto il poeta islandese Sigurdur Palsson in La mia casa:

Non manca quasi niente

nella mia casa.

Quasi niente

Manca il comignolo

Ci si abitua

Mancano i muri

e i quadri sui muri

Pazienza

Non manca molto

nella mia casa

Manca il comignolo

Che per adesso non fuma

Mancano i muri

e le finestre

e la porta

Ma è accogliente, la mia casa

Prego

Accomodatevi

Non abbiate paura

Mangiamo qualcosa

Spezziamo il pane, un goccio di vino

Accendiamo il camino

Guardiamo

no, ammiriamo i quadri

sui muri

Prego

entrate dalla porta

o dalle finestre

se non dai muri.

Tutto inizia da un affondo del critico Giuseppe Bonura sulle pagine culturali di Avvenire di domenica 2 aprile.

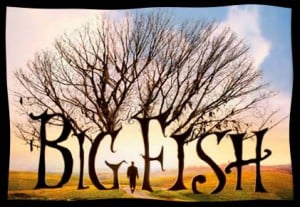

Tutto inizia da un affondo del critico Giuseppe Bonura sulle pagine culturali di Avvenire di domenica 2 aprile. Questa è la battuta finale del film che ne riassume il senso profondo. Si tratta della stessa affermazione che una volta fece il premio Nobel Eli Wiesel: la gente diventa le storie che sente e le storie che racconta. L’ultimo film del geniale e poetico regista americano Tim Burton è una splendida occasione per affrontare (tra gli altri) due temi: il tema del racconto e della narrazione e il tema della paternità. Il primo parte da una riflessione sul fatto che l’uomo è “animale narrante”, è un essere che ama ascoltare e raccontare storie, che trova nelle storie la sua identità più profonda e autentica. Il secondo tema è strettamente collegato al primo: il primo e più importante auditorio che un uomo che narra possa avere è quello rappresentato dalla sua famiglia, dei suoi figli.

Questa è la battuta finale del film che ne riassume il senso profondo. Si tratta della stessa affermazione che una volta fece il premio Nobel Eli Wiesel: la gente diventa le storie che sente e le storie che racconta. L’ultimo film del geniale e poetico regista americano Tim Burton è una splendida occasione per affrontare (tra gli altri) due temi: il tema del racconto e della narrazione e il tema della paternità. Il primo parte da una riflessione sul fatto che l’uomo è “animale narrante”, è un essere che ama ascoltare e raccontare storie, che trova nelle storie la sua identità più profonda e autentica. Il secondo tema è strettamente collegato al primo: il primo e più importante auditorio che un uomo che narra possa avere è quello rappresentato dalla sua famiglia, dei suoi figli.  L’immagine che proponiamo qui a fianco è di Pepi Merisio, fotografo di Caravaggio (BG), tratta da una collana della Fabbri Editore e noi di Pietre di scarto vi siamo molto affezionate. Prendendo spunto da questa fotografia, infatti, abbiamo svolto il primo esercizio di immaginazione del laboratorio di scrittura creativa di quest’anno. Un’immagine che ci ha perseguitati per un bel po’, un bianco e nero per certi aspetti inquietante e chi dei partecipanti quel giorno ha fatto l’esercizio con un’altra immagine ha chiesto di poter avere anche questa, affermando in seguito di non aver trovato pace prima di essere riuscito a trovare un po’ di tempo per prendere carta e penna e raccontare ciò che la vecchietta aveva avuto da dire. Il titolo della fotografia è proprio “Vecchietta”.

L’immagine che proponiamo qui a fianco è di Pepi Merisio, fotografo di Caravaggio (BG), tratta da una collana della Fabbri Editore e noi di Pietre di scarto vi siamo molto affezionate. Prendendo spunto da questa fotografia, infatti, abbiamo svolto il primo esercizio di immaginazione del laboratorio di scrittura creativa di quest’anno. Un’immagine che ci ha perseguitati per un bel po’, un bianco e nero per certi aspetti inquietante e chi dei partecipanti quel giorno ha fatto l’esercizio con un’altra immagine ha chiesto di poter avere anche questa, affermando in seguito di non aver trovato pace prima di essere riuscito a trovare un po’ di tempo per prendere carta e penna e raccontare ciò che la vecchietta aveva avuto da dire. Il titolo della fotografia è proprio “Vecchietta”. Nella primavera del 1960 ricevetti una lettera da suor Evangelist, la superiora della Casa per malati di cancro “Nostra Signora del Perpetuo Soccorso” di Atlanta. “Questa è una strana richiesta”, diceva, “ma cercheremo di esporre la nostra storia il più brevemente possibile. Nel 1949 una bimba di tre anni, Mary Ann, venne accolta come paziente nella nostra casa. Si rivelò una bambina straordinaria, e visse fino all’età di dodici anni. Di questi nove anni molto merita di essere raccontato. Pazienti, visitatori, suore, tutti furono in qualche modo influenzati da questa bambina malata, anche se nessuno pensava a lei come a una malata. È vero, era nata con un tumore che le copriva un lato del viso; un occhio le era stato tolto, ma l’altro brillava, ammiccava, danzava birichino, e dopo averla vista una volta non ci si rendeva più conto del suo difetto fisico, ma si riconosceva soltanto il suo spirito splendidamente coraggioso e si provava gioia per averla incontrata. Dunque la storia di Mary Ann deve essere scritta, ma chi potrebbe farlo?”

Nella primavera del 1960 ricevetti una lettera da suor Evangelist, la superiora della Casa per malati di cancro “Nostra Signora del Perpetuo Soccorso” di Atlanta. “Questa è una strana richiesta”, diceva, “ma cercheremo di esporre la nostra storia il più brevemente possibile. Nel 1949 una bimba di tre anni, Mary Ann, venne accolta come paziente nella nostra casa. Si rivelò una bambina straordinaria, e visse fino all’età di dodici anni. Di questi nove anni molto merita di essere raccontato. Pazienti, visitatori, suore, tutti furono in qualche modo influenzati da questa bambina malata, anche se nessuno pensava a lei come a una malata. È vero, era nata con un tumore che le copriva un lato del viso; un occhio le era stato tolto, ma l’altro brillava, ammiccava, danzava birichino, e dopo averla vista una volta non ci si rendeva più conto del suo difetto fisico, ma si riconosceva soltanto il suo spirito splendidamente coraggioso e si provava gioia per averla incontrata. Dunque la storia di Mary Ann deve essere scritta, ma chi potrebbe farlo?”