1000 storie… o giù di lì

Christian Schloe, Time to fly

In questo mese di febbraio ci ha lasciato Erriquez (al secolo Enrico Greppi), il fondatore della Bandabardò, uno dei principali gruppi musicali folk italiani. La sua eredità musicale e culturale è riassunta in una frase del suo addio social ai fan: “Ogni storia ha una vita e ogni vita ha mille storie”.

Le parole dell’artista riprendono il concetto in BC molto amato di “abbiamo bisogno di storie” e inseriscono una nuova prospettiva.

Possiamo ripartire dalle storie, ovvero guardarle con occhi nuovi. È questa la “vera” libertà che abbiamo con le storie. Ma possiamo anche entrare nelle storie dalle finestre invece che dalle porte. Prendere l’avvio dalle parole che scatenano le storie e, magari, fermarci sui sogni che impastano le storie.

In poche righe abbiamo già tutto un mondo a nostra disposizione: abbiamo lo sguardo, abbiamo la libertà, abbiamo le parole e abbiamo i sogni.

Che siano questi gli ingredienti delle storie, le materie prime? Potrebbe sembrare così: c’è vita in questi pochi elementi e dunque, quasi come in un sillogismo, saremmo tentati di rispondere sì.

Ma le storie non vanno d’accordo con il ragionamento sillogistico, ovvero quel modo di pervenire a conclusioni vere se le premesse sono vere… una storia potrebbe non “piacerci” più se diventasse necessario controllare e verificare sempre le premesse da cui ha inizio.

Semplicemente, una storia ci piace quando inizia. O meglio, quando inizia davvero. Quando quella parola, quell’immagine che il nostro occhio si è formata internamente, quando quel frammento di sogno cominciano a tirarci la manica, a trascinarci, a non lasciarci più. A voler stare con noi. [Continua »]

Il ventisette aprile del 1673 a Parigi viene rappresentata, per la prima volta, la tragédie en musique di Jean-Baptiste Lully, Cadmus et Hermione. Il libretto dell’opera, scritto da Philippe Quinault, riprende il mito del fondatore di Tebe, Cadmo, e di Ermione, o Armònia, figlia di Ares e Afrodite, ispirandosi alla versione contenuta nelle Metamorfosi di Ovidio. Non possiamo dire se, in questa data, si sia verificato un incontro di biografie tra Lully e Leibniz. Le uniche certezze che possediamo riguardano la contemporanea presenza a Parigi di Leibniz e il riferimento critico che, nella Teodicea, rivolge all’opera. L’universo, sembra dirci Leibniz, non è l’abbagliante perfezione della corte del Re Sole – che sempre rischia di mutare nella dorata condanna di Mida – né il lieto canto delle arie di Cadmo ed Ermione, ma è anche attraversato dalla dissonanza, dall’imperfezione del male.

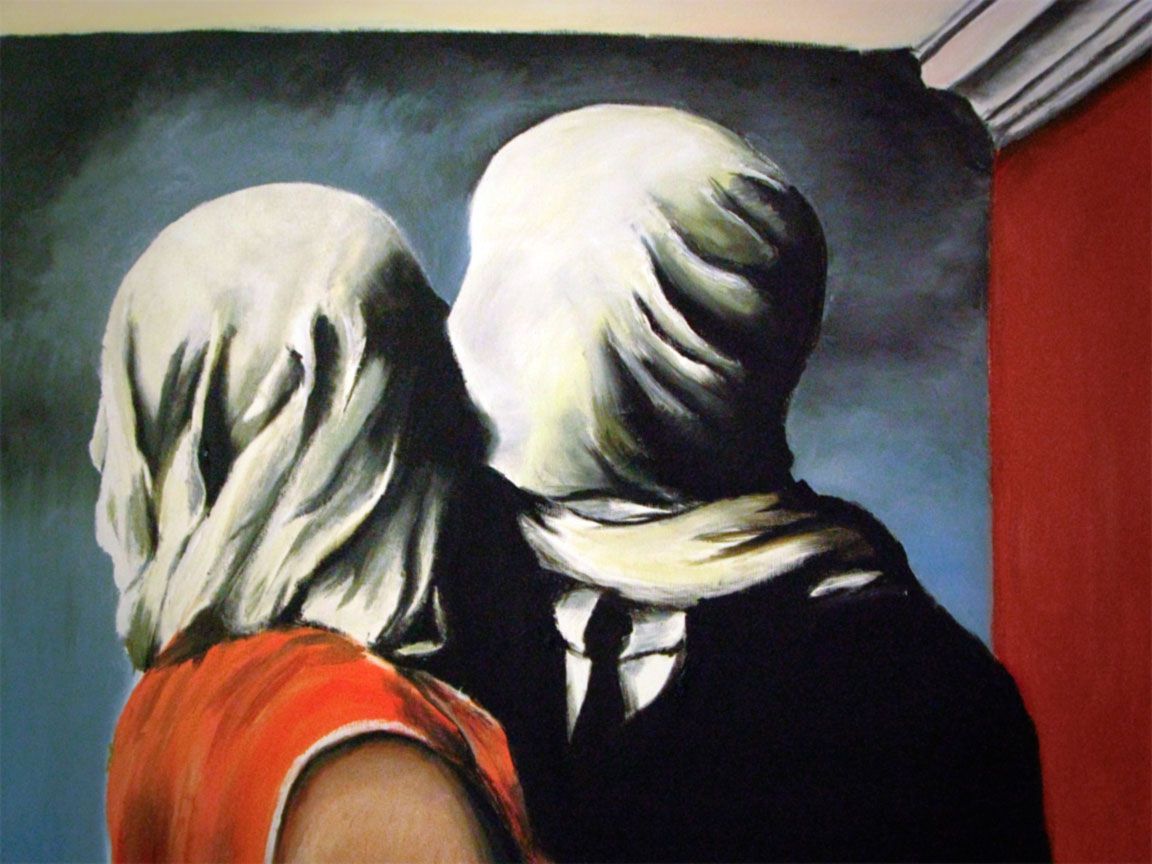

Il ventisette aprile del 1673 a Parigi viene rappresentata, per la prima volta, la tragédie en musique di Jean-Baptiste Lully, Cadmus et Hermione. Il libretto dell’opera, scritto da Philippe Quinault, riprende il mito del fondatore di Tebe, Cadmo, e di Ermione, o Armònia, figlia di Ares e Afrodite, ispirandosi alla versione contenuta nelle Metamorfosi di Ovidio. Non possiamo dire se, in questa data, si sia verificato un incontro di biografie tra Lully e Leibniz. Le uniche certezze che possediamo riguardano la contemporanea presenza a Parigi di Leibniz e il riferimento critico che, nella Teodicea, rivolge all’opera. L’universo, sembra dirci Leibniz, non è l’abbagliante perfezione della corte del Re Sole – che sempre rischia di mutare nella dorata condanna di Mida – né il lieto canto delle arie di Cadmo ed Ermione, ma è anche attraversato dalla dissonanza, dall’imperfezione del male. Cosa succede quando si riduce la dimensione dell’esperienza a quella dell’esperimento? Ci si mette al sicuro, in primo luogo. Al riparo dalle perdite, dalle contaminazioni, dai rischi, dalle cadute, dalle ferite e dalla casualità che invece contraddistinguono la vita vera, agita, rispetto ad una vita immaginata o vissuta a distanza di sicurezza. A prima vista può sembrare che con questa mossa si possa vincere tutto senza perdere nulla, e invece il prezzo che si paga può essere più consistente del rischio che si voleva evitare. Nel saggio Elogio dell’amore. Intervista con Nicolas Truong, il filosofo Alain Badiou sostiene che il concetto di amore attualmente in vigore nella nostra società sia contraddistinto da una connotazione securitaria: come l’idea della “guerra a morte zero” dei conflitti della nostra epoca, così l’amore è oggi pensato e proposto

Cosa succede quando si riduce la dimensione dell’esperienza a quella dell’esperimento? Ci si mette al sicuro, in primo luogo. Al riparo dalle perdite, dalle contaminazioni, dai rischi, dalle cadute, dalle ferite e dalla casualità che invece contraddistinguono la vita vera, agita, rispetto ad una vita immaginata o vissuta a distanza di sicurezza. A prima vista può sembrare che con questa mossa si possa vincere tutto senza perdere nulla, e invece il prezzo che si paga può essere più consistente del rischio che si voleva evitare. Nel saggio Elogio dell’amore. Intervista con Nicolas Truong, il filosofo Alain Badiou sostiene che il concetto di amore attualmente in vigore nella nostra società sia contraddistinto da una connotazione securitaria: come l’idea della “guerra a morte zero” dei conflitti della nostra epoca, così l’amore è oggi pensato e proposto  Decifrare i dati, legarli uno ad uno perché emerga un significato. Di alcuni di essi ci sembra di intravedere il senso, di altri non resta che un grande punto interrogativo. Dove sta scritto, però, che ogni arcano debba essere svelato, che ogni nodo debba essere sciolto, possibilmente prima dello scadere del tempo? Qui si tratta della vita, non delle condizioni sulla trasparenza di un contratto commerciale, qui tutto è più complicato. Ci sono alcuni autori della letteratura che ci richiamano al fatto che non tutto è da spiegare, ma tutto da comprendere, da mettere nello zaino e portarselo dietro per sempre come problema. Autori che, pur non negando un senso della storia, ci ricordano che occorre un tempo di svelamento, liberandoci da un’ansia di dimostrabilità immediata.

Decifrare i dati, legarli uno ad uno perché emerga un significato. Di alcuni di essi ci sembra di intravedere il senso, di altri non resta che un grande punto interrogativo. Dove sta scritto, però, che ogni arcano debba essere svelato, che ogni nodo debba essere sciolto, possibilmente prima dello scadere del tempo? Qui si tratta della vita, non delle condizioni sulla trasparenza di un contratto commerciale, qui tutto è più complicato. Ci sono alcuni autori della letteratura che ci richiamano al fatto che non tutto è da spiegare, ma tutto da comprendere, da mettere nello zaino e portarselo dietro per sempre come problema. Autori che, pur non negando un senso della storia, ci ricordano che occorre un tempo di svelamento, liberandoci da un’ansia di dimostrabilità immediata. “O la borsa, o la vita!” minacciano il Gatto e la Volpe incappucciati, cercando di derubare il povero Pinocchio nella versione musical della fiaba. Il burattino, terrorizzato e preso alla sprovvista, risponde: “Quale borsa, quale vita!”

“O la borsa, o la vita!” minacciano il Gatto e la Volpe incappucciati, cercando di derubare il povero Pinocchio nella versione musical della fiaba. Il burattino, terrorizzato e preso alla sprovvista, risponde: “Quale borsa, quale vita!”

Esistono per davvero esseri umani che pensano che le fiabe facciano male ai bambini. (…) Una signora mi ha scritto un’onestissima lettera in cui afferma che le fiabe, fossero pure vere, non dovrebbero comunque essere insegnate ai bambini. Sostiene che sia crudele raccontare loro le fiabe, perché li spaventano. Allo stesso modo allora potremmo considerare crudele il dare alle ragazze romanzi sentimentali, perché le fanno piangere.

Esistono per davvero esseri umani che pensano che le fiabe facciano male ai bambini. (…) Una signora mi ha scritto un’onestissima lettera in cui afferma che le fiabe, fossero pure vere, non dovrebbero comunque essere insegnate ai bambini. Sostiene che sia crudele raccontare loro le fiabe, perché li spaventano. Allo stesso modo allora potremmo considerare crudele il dare alle ragazze romanzi sentimentali, perché le fanno piangere.