A partire da… Why I am not a painter di Frank O’Hara – pt. 3

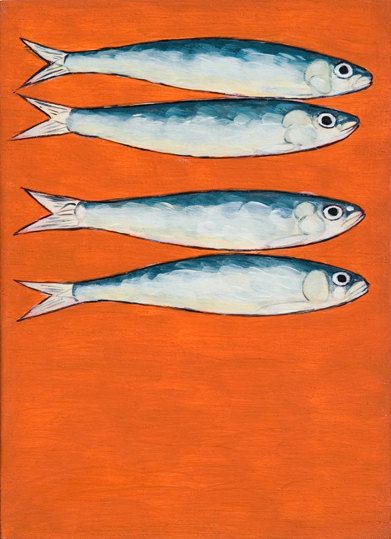

Cosa dicono le parole arancio e sardine di chi – o cosa – sia un poeta? In Why I am not a painter di Frank O’Hara dicono tutto. Due parole in apparenza con eguale peso specifico, divengono nella poesia di O’Hara la sintesi di due processi creativi ben diversi: quello del pittore e quello del poeta. Probabilmente la scelta di forme espressive differenti – da una parte l’arte figurativa, dall’altra la scrittura – basterebbe a dare una definizione generica delle due figure, ma ciò che O’Hara vuole mostrare al lettore sembra più una somiglianza, che una distanza. Il poeta, infatti, non esordisce presentandosi come tale, bensì come un “non-pittore”. Quasi, insomma, come un pittore mancato.

Cosa dicono le parole arancio e sardine di chi – o cosa – sia un poeta? In Why I am not a painter di Frank O’Hara dicono tutto. Due parole in apparenza con eguale peso specifico, divengono nella poesia di O’Hara la sintesi di due processi creativi ben diversi: quello del pittore e quello del poeta. Probabilmente la scelta di forme espressive differenti – da una parte l’arte figurativa, dall’altra la scrittura – basterebbe a dare una definizione generica delle due figure, ma ciò che O’Hara vuole mostrare al lettore sembra più una somiglianza, che una distanza. Il poeta, infatti, non esordisce presentandosi come tale, bensì come un “non-pittore”. Quasi, insomma, come un pittore mancato.

InWhy I am not a painter, le parole sono inizialmente il punto di partenza comune, divenendo poi il discriminante, non per il loro significato, ma per la quantità: sia O’Hara che l’amico e pittore Mike Goldberg partono da un’unica parola, ma, mentre nel quadro di Goldberg SARDINE diviene troppo, per O’Hara “ci dovrebbe essere molto di più, non d’arancio, ma di parole”.

Se O’Hara si identifica nel ruolo di poeta, ciò avviene attraverso l’immagine di pagine colme di parole. Si potrebbe quindi facilmente immaginare la crisi che provocherebbe in lui il rimanerne a corto. Dopotutto è noto il terrore che qualunque scrittore – prima o poi – si trova a provare, quando, di fronte ad una pagina bianca, le parole sembrano essersi esaurite. La riflessione che Paul Auster esprime in merito attraverso lo stravagante personaggio di Stillman in City of Glass, va però ben oltre il “semplice” blocco dello scrittore: [Continua »]

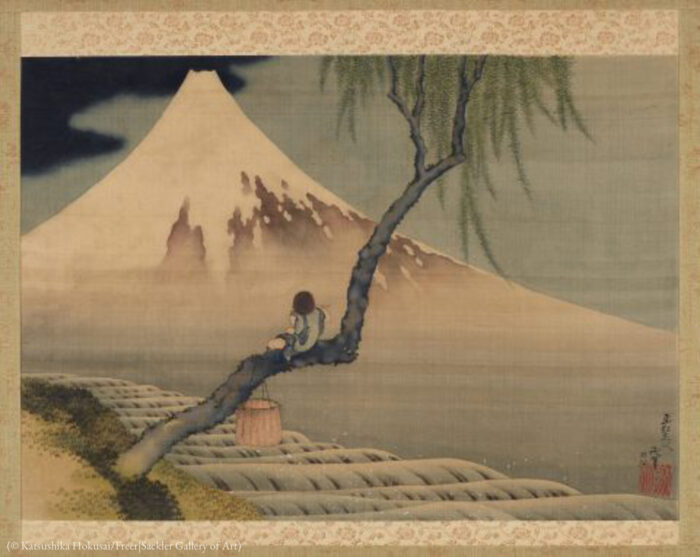

Nell’anno 2008-09 BombaCarta esplorò un “cambio di rotta” nelle sue Officine mensili. Invece di scegliere un tema generale e declinarlo in approfondimenti, decise di farsi guidare da opere d’arte: un libro, una scultura, un film, un dipinto… A distanza di oltre un decennio facciamo un’operazione analoga e, in attesa di riprendere le Officine “dal vivo”, abbiamo proposto una serie di brani in forma di “mini-officina”.

Nell’anno 2008-09 BombaCarta esplorò un “cambio di rotta” nelle sue Officine mensili. Invece di scegliere un tema generale e declinarlo in approfondimenti, decise di farsi guidare da opere d’arte: un libro, una scultura, un film, un dipinto… A distanza di oltre un decennio facciamo un’operazione analoga e, in attesa di riprendere le Officine “dal vivo”, abbiamo proposto una serie di brani in forma di “mini-officina”. Dicesi passeggiata il “cammino compiuto per diporto o per esercizio igienico, spesso in compagnia di una o più persone e senza meta fissa; talvolta associato a un’idea di facilità”. La definizione è del dizionario Devoto-Oli.

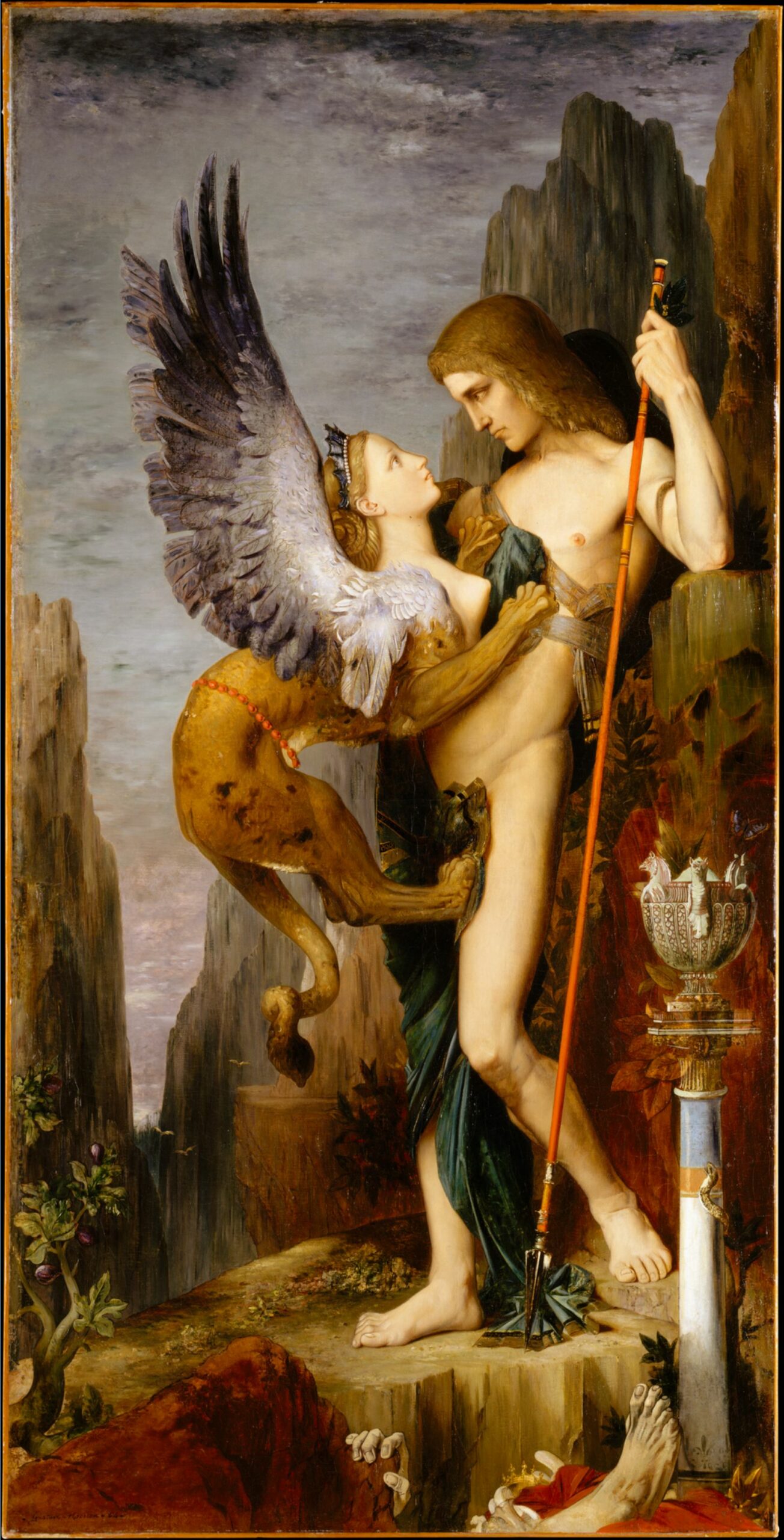

Dicesi passeggiata il “cammino compiuto per diporto o per esercizio igienico, spesso in compagnia di una o più persone e senza meta fissa; talvolta associato a un’idea di facilità”. La definizione è del dizionario Devoto-Oli. Interrogato l’Oracolo per conoscere i propri natali, Omero si sentì rispondere in tal modo:

Interrogato l’Oracolo per conoscere i propri natali, Omero si sentì rispondere in tal modo: Che ci sarebbe di male nel volersi cullare per qualche riga in uno di quei proverbi di cui nessuno conosce o ricorda l’origine? Di certo, non c’è niente di male nel fidarsi e affidarsi alla familiare espressione “il tempo guarisce tutte le ferite”. Il problema sorge, come sempre, quando mettiamo in dubbio qualcosa che ci è dato per buono. Eppure chiediamoci, per un attimo, cosa essa significhi veramente.

Che ci sarebbe di male nel volersi cullare per qualche riga in uno di quei proverbi di cui nessuno conosce o ricorda l’origine? Di certo, non c’è niente di male nel fidarsi e affidarsi alla familiare espressione “il tempo guarisce tutte le ferite”. Il problema sorge, come sempre, quando mettiamo in dubbio qualcosa che ci è dato per buono. Eppure chiediamoci, per un attimo, cosa essa significhi veramente. Per Polluce! Quando lo guardo e vedo il mio aspetto, tale e quale, perché io sono uno che si specchia spesso, be’, non c’è nulla di più simile a me. Cappello e vestito, uguali. Gamba e piede, altezza, gli occhi e la tosata, labbra, naso, mascella, mento, barba, collo, tutto! Cosa posso dire? Se ci ha pure le cicatrici sulla schiena, non c’è nulla di più simile. Ma che cosa sto a pensare? Io sono quello che sono sempre stato, non c’è dubbio.

Per Polluce! Quando lo guardo e vedo il mio aspetto, tale e quale, perché io sono uno che si specchia spesso, be’, non c’è nulla di più simile a me. Cappello e vestito, uguali. Gamba e piede, altezza, gli occhi e la tosata, labbra, naso, mascella, mento, barba, collo, tutto! Cosa posso dire? Se ci ha pure le cicatrici sulla schiena, non c’è nulla di più simile. Ma che cosa sto a pensare? Io sono quello che sono sempre stato, non c’è dubbio.