[Report] Officina di novembre 2024

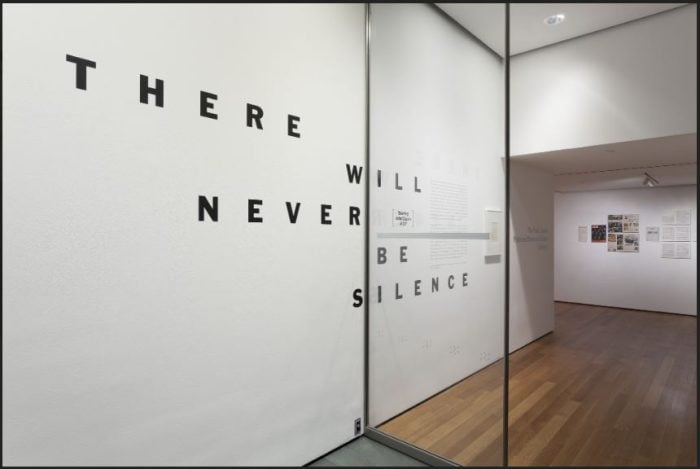

Nell’ambito della ricerca dell’invisibile, l’Officina di novembre è dedicata al tema del silenzio, che è stato indagato nelle sue molteplici accezioni e sfumature. Il silenzio può essere, infatti, inteso, di volta in volta e a seconda del contesto, come sinonimo di vuoto o di raccoglimento, come frutto di altrui imposizione o di personale ricerca, come sintomo di imbarazzo o di complicità, come momento temuto o anelato. Quel che appare comune alle differenti ipotesi è la percezione che raramente si possa parlare di “silenzio assoluto”, ossia, da un lato, che il mondo non è quasi mai completamente in silenzio, e, dall’altro, che il silenzio quasi sempre si configura quale autentico mezzo di comunicazione.

[Continua »]