Il dentro e il fuori

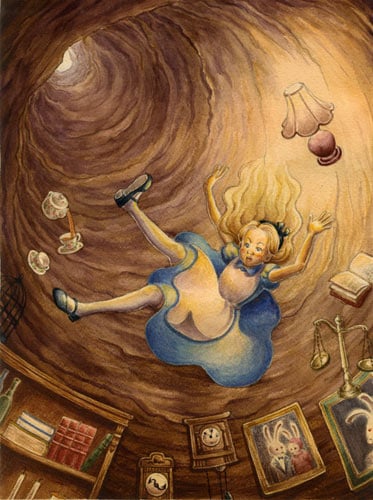

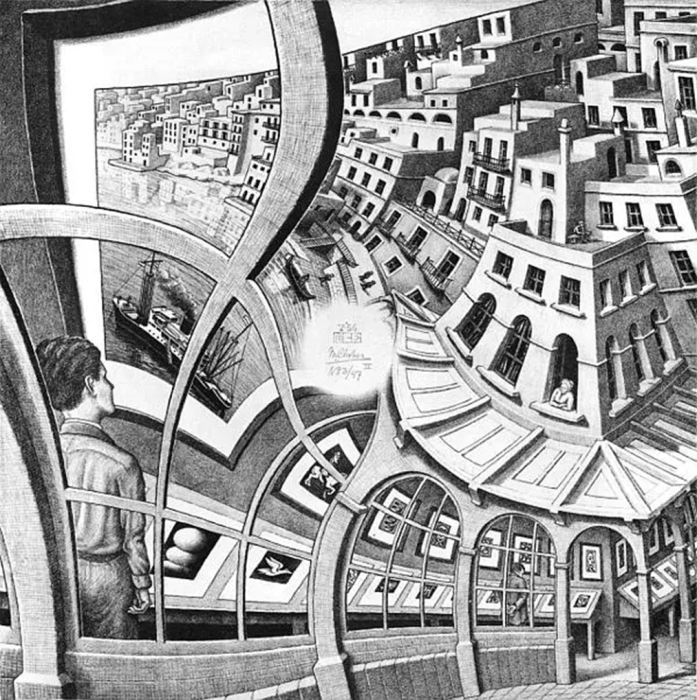

Non dovrebbe costituire eccessivo azzardo affermare che la letteratura del Novecento, soprattutto nella sua prima metà, sia stata – sia pur non nella sua interezza – soprattutto letteratura dell’io e della vita interiore. Lo è stata nell’indagine del rapporto tra memoria e tempo con Proust, Woolf e Joyce, nella ricerca esistenzialista di un senso con Sartre e Camus, nella introspezione psicoanalitica con Musil, Svevo, Kafka e Pirandello. E certamente l’elenco potrebbe essere ancora lungo. All’avanzare della grande Storia, che pure si affaccia prepotentemente nella letteratura novecentesca, corrispondono i resoconti di piccole storie, vite di individui fatte di monologhi dell’io, flussi di coscienza, esplorazioni dei luoghi interiori.

Scrive Virginia Woolf in Gita al faro:

[Continua »]“Pensava che la mente dell’uomo era un luogo misterioso, pieno di ombre e di nascondigli, dove si celavano desideri inconfessati e segrete disperazioni“.