di

Valerio De Felice -

pubblicato il 24 Aprile 2020

Il giovanotto che, nel colmo dell’estate, parte da Amburgo alla volta di Davon-Platz, per una visita di tre settimane presso il Sanatorio Internazionale Berghof, non immagina certamente che il proprio soggiorno si protrarrà per sette anni. E tuttavia Hans Castorp era stato avvisato, al suo arrivo, dal cugino Joachim:

Il giovanotto che, nel colmo dell’estate, parte da Amburgo alla volta di Davon-Platz, per una visita di tre settimane presso il Sanatorio Internazionale Berghof, non immagina certamente che il proprio soggiorno si protrarrà per sette anni. E tuttavia Hans Castorp era stato avvisato, al suo arrivo, dal cugino Joachim:

“Ho capito. Tu pensi già di ritornartene a casa” rispose Joachim. “Aspetta, aspetta; sei appena arrivato. Certo, per noi quassù tre settimane non sono niente, ma per te che sei venuto in visita e conti di restare soltanto tre settimane, per te sono un cumulo di tempo. (…) Qui ti manipolano il tempo altrui come non puoi immaginare. Per loro tre settimane sono un giorno. Vedrai, tutte cose che avrai modo di imparare” disse, e aggiunse “Qui si mutano i propri concetti.”

Se Hans Castorp, sin dal principio de La montagna incantata, pensa di ritornarsene a casa, oggi la nostra vita è tutta sintetizzata in una frase che è al contempo slogan, consiglio, ammonimento, hastag, prescrizione normativa: “restiamo a casa”. Questa frase segna, in un sol colpo, il limite del nostro orizzonte spaziale e temporale, ridisegnando abitudini presenti e aspettative future. Restiamo in attesa, giorno dopo giorno, di bollettini sanitari, di provvedimenti governativi, di notizie confortanti sulla malattia, di decreti che prolunghino o sospendano questo stato di reclusione.

[Continua »]

Dopo il primo numero dedicato ad “Arte e quarantena”, esce oggi con il tema “In-attesa” BombaMag n. 2, ispirato dall’editoriale di Valerio De Felice.

Dopo il primo numero dedicato ad “Arte e quarantena”, esce oggi con il tema “In-attesa” BombaMag n. 2, ispirato dall’editoriale di Valerio De Felice.

Il 33 giri da cui è tratto The sound of silence di Simon & Garfunkel si intitola Sounds of silence. Un plurale che passa quasi inosservato. Il silenzio non ha una definizione univoca o meglio è difficile da definire. Ma ciò che provoca ha una eco infinita, notevole. Quasi plurale.

Il 33 giri da cui è tratto The sound of silence di Simon & Garfunkel si intitola Sounds of silence. Un plurale che passa quasi inosservato. Il silenzio non ha una definizione univoca o meglio è difficile da definire. Ma ciò che provoca ha una eco infinita, notevole. Quasi plurale. Il giovanotto che, nel colmo dell’estate, parte da Amburgo alla volta di Davon-Platz, per una visita di tre settimane presso il Sanatorio Internazionale Berghof, non immagina certamente che il proprio soggiorno si protrarrà per sette anni. E tuttavia Hans Castorp era stato avvisato, al suo arrivo, dal cugino Joachim:

Il giovanotto che, nel colmo dell’estate, parte da Amburgo alla volta di Davon-Platz, per una visita di tre settimane presso il Sanatorio Internazionale Berghof, non immagina certamente che il proprio soggiorno si protrarrà per sette anni. E tuttavia Hans Castorp era stato avvisato, al suo arrivo, dal cugino Joachim: Arte, arte! In questi giorni si ha l’impressione che l’arte sia divenuta una delle grandi protagoniste delle ore da riempire. Appare sotto le forme più svariate: citazioni e dipinti sui social, offerte di tour virtuali dei più prestigiosi musei, programmi televisivi che ci fanno scoprire la ricchezza del patrimonio artistico mondiale.

Arte, arte! In questi giorni si ha l’impressione che l’arte sia divenuta una delle grandi protagoniste delle ore da riempire. Appare sotto le forme più svariate: citazioni e dipinti sui social, offerte di tour virtuali dei più prestigiosi musei, programmi televisivi che ci fanno scoprire la ricchezza del patrimonio artistico mondiale. Si sarebbe portati a credere che queste fotografie rappresentino una specie di memoria, un insieme di ricordi, anche se privi di quell’“io” da cui essi normalmente scaturiscono. Viene allora naturale chiedersi che cosa significhino. Ho visto un numero infinito di foto, scattate in quegli anni, di famiglie di amici e di fidanzate che sembrano così paradossalmente uguali da confondersi. Gli stessi colori, gli stessi abiti, gli stessi spazi, le stesse occupazioni. Eppure a queste immagini io non collego niente, in un certo senso risultano prive di significato, insignificanti, e questo aspetto diventa ancora più palese quando io osservo le foto delle generazioni precedenti, si tratta soltanto di un aggregato di esseri umani, con indosso indumenti esotici insoliti, che stanno per compiere qualcosa che mi risulta imperscrutabile. È il tempo quello che noi ritroviamo nelle foto, non gli esseri umani che vi compaiono, loro non si lasciano catturare. E questo valeva anche per le persone che facevano parte della mia cerchia più intima e ristretta. Chi era quella donna che si era messa in posa davanti ai fornelli dell’appartamento in Thereses gate, con indosso un abito azzurro chiaro, con un ginocchio premuto contro l’altro e i polpacci separati, in quella posizione tipica degli anni sessanta? Quella con i capelli raccolti e cotonati? Gli occhi azzurri e quel sorriso dolce che era così dolce da non parere quasi un sorriso? Con lei che stringe una mano intorno al manico del bollitore di metallo dal coperchio rosso che si usava per preparare il caffè? Si, era proprio mia madre, la mamma in persona, ma chi era? A cosa stava pensando? Come vedeva la propria vita, quella che aveva vissuto fino a quel momento, e quella che l’aspettava? Lo sa solo lei, e la foto non dice niente di tutto questo. Una sconosciuta in una stanza sconosciuta, tutto lì. E quell’uomo che dieci anni dopo è seduto su una roccia e sta bevendo il caffè dallo stesso coperchio rosso poiché si è dimenticato di infilare nello zaino due tazze quando sono partiti, chi è? Dalla barba nera, ben curata e i capelli neri e folti? Quell’uomo dalle labbra sensibili e gli occhi allegri? Oh sì, certo, era mio padre, il mio papà in persona. Ma chi era per sé stesso, in quel momento come in tutti gli altri, nessuno lo sa più.

Si sarebbe portati a credere che queste fotografie rappresentino una specie di memoria, un insieme di ricordi, anche se privi di quell’“io” da cui essi normalmente scaturiscono. Viene allora naturale chiedersi che cosa significhino. Ho visto un numero infinito di foto, scattate in quegli anni, di famiglie di amici e di fidanzate che sembrano così paradossalmente uguali da confondersi. Gli stessi colori, gli stessi abiti, gli stessi spazi, le stesse occupazioni. Eppure a queste immagini io non collego niente, in un certo senso risultano prive di significato, insignificanti, e questo aspetto diventa ancora più palese quando io osservo le foto delle generazioni precedenti, si tratta soltanto di un aggregato di esseri umani, con indosso indumenti esotici insoliti, che stanno per compiere qualcosa che mi risulta imperscrutabile. È il tempo quello che noi ritroviamo nelle foto, non gli esseri umani che vi compaiono, loro non si lasciano catturare. E questo valeva anche per le persone che facevano parte della mia cerchia più intima e ristretta. Chi era quella donna che si era messa in posa davanti ai fornelli dell’appartamento in Thereses gate, con indosso un abito azzurro chiaro, con un ginocchio premuto contro l’altro e i polpacci separati, in quella posizione tipica degli anni sessanta? Quella con i capelli raccolti e cotonati? Gli occhi azzurri e quel sorriso dolce che era così dolce da non parere quasi un sorriso? Con lei che stringe una mano intorno al manico del bollitore di metallo dal coperchio rosso che si usava per preparare il caffè? Si, era proprio mia madre, la mamma in persona, ma chi era? A cosa stava pensando? Come vedeva la propria vita, quella che aveva vissuto fino a quel momento, e quella che l’aspettava? Lo sa solo lei, e la foto non dice niente di tutto questo. Una sconosciuta in una stanza sconosciuta, tutto lì. E quell’uomo che dieci anni dopo è seduto su una roccia e sta bevendo il caffè dallo stesso coperchio rosso poiché si è dimenticato di infilare nello zaino due tazze quando sono partiti, chi è? Dalla barba nera, ben curata e i capelli neri e folti? Quell’uomo dalle labbra sensibili e gli occhi allegri? Oh sì, certo, era mio padre, il mio papà in persona. Ma chi era per sé stesso, in quel momento come in tutti gli altri, nessuno lo sa più. Inessenziale. Ultimamente abbiamo sentito utilizzare, sempre più spesso, questo termine desueto. A seguito delle restrizioni sulla nostra possibilità di uscire, in pochi giorni tutto ciò che ci appariva fondamentale e irrinunciabile nella vita di prima, ciò che sembrava caratterizzarci come esseri umani, come la possibilità di riunirci con gli altri, sembra essere diventato inutile.

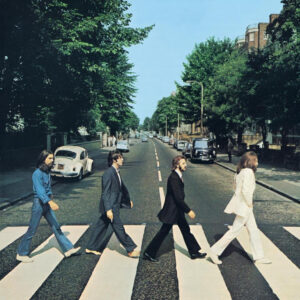

Inessenziale. Ultimamente abbiamo sentito utilizzare, sempre più spesso, questo termine desueto. A seguito delle restrizioni sulla nostra possibilità di uscire, in pochi giorni tutto ciò che ci appariva fondamentale e irrinunciabile nella vita di prima, ciò che sembrava caratterizzarci come esseri umani, come la possibilità di riunirci con gli altri, sembra essere diventato inutile. È possibile che Raffaello Sanzio, il Titanic, i Beatles, la Venere di Milo e Dante Alighieri abbiano qualcosa in comune?

È possibile che Raffaello Sanzio, il Titanic, i Beatles, la Venere di Milo e Dante Alighieri abbiano qualcosa in comune?