Ho visto cose (che voi umani…)

Il primo giorno del nuovo lavoro, ancora frastornato dai cambiamenti e dagli obblighi burocratici, la responsabile mi ha condotto nella stanza di A., la collega con più anzianità di servizio, dove – nel giro di circa un’ora – ho ricevuto un estremo sunto degli ultimi venti anni di storia dell’ufficio. A., prossima alla pensione, rappresenta la nostra memoria storica e, di conseguenza, si è rivelata come un’autentica miniera di aneddoti e ricordi, inesauribili nel numero e inestimabili nel valore, oltre che nella passione con cui sono stati riferiti.

Il primo giorno del nuovo lavoro, ancora frastornato dai cambiamenti e dagli obblighi burocratici, la responsabile mi ha condotto nella stanza di A., la collega con più anzianità di servizio, dove – nel giro di circa un’ora – ho ricevuto un estremo sunto degli ultimi venti anni di storia dell’ufficio. A., prossima alla pensione, rappresenta la nostra memoria storica e, di conseguenza, si è rivelata come un’autentica miniera di aneddoti e ricordi, inesauribili nel numero e inestimabili nel valore, oltre che nella passione con cui sono stati riferiti.

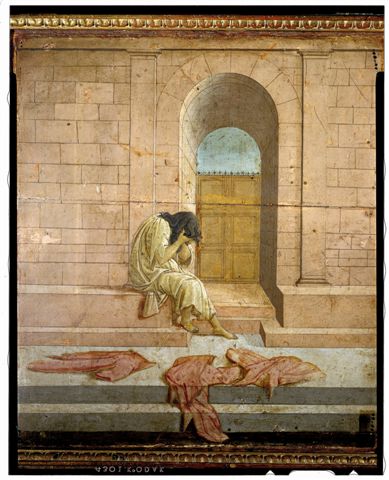

Mi piace iniziare con un esempio tratto dal quotidiano – simile a tanti di cui tutti abbiamo avuto esperienza – che ci consenta di cogliere un primo e inequivocabile dato sul tema scelto per questo mese: non è necessario aver osservato i “raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser” per poter affermare che “ho visto cose”. La citazione scelta questo mese riprende, ancora una volta, un grande classico della cinematografia, ossia Blade Runner, che nelle scene conclusive raggiunge il proprio climax nel dialogo/monologo, rivolto dal replicante Roy Batty al cacciatore di automi Deckard:

“I’ve seen things you people wouldn’t believe, attack ships on fire off the shoulder of Orion, I watched c-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.”

Nella celebre scena tratta dal film Fracchia, la belva umana (vedetela tutta e scoprirete

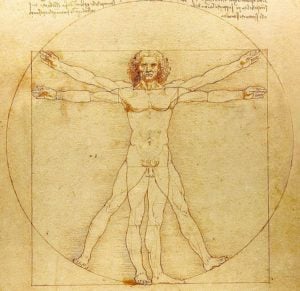

Nella celebre scena tratta dal film Fracchia, la belva umana (vedetela tutta e scoprirete  Essere umani? Fra le infinite sfumature c’è anche quella dell’impossibilità per l’uomo di evitare errori o colpe.

Essere umani? Fra le infinite sfumature c’è anche quella dell’impossibilità per l’uomo di evitare errori o colpe. “Com’è umano Lei!”, commenta l’impotente travet in risposta alle affermazioni – che tutto sembrano fuorché umane – provenienti dal proprio datore di lavoro. Il celebre tormentone di Paolo Villaggio, nella doppia veste di Fracchia/Fantozzi, risuona come l’arresa definitiva del povero impiegato di fronte allo strapotere finanziario e burocratico dei padroni. Svuotato di una propria volontà, bastonato dalla vita (non solo) lavorativa, fallito nei rari lampi di orgoglioso riscatto, a Fracchia/Fantozzi rimane soltanto l’ammissione della propria sconfitta, riconoscendo al nemico la qualità che, più di tutte, gli difetta: l’umanità.

“Com’è umano Lei!”, commenta l’impotente travet in risposta alle affermazioni – che tutto sembrano fuorché umane – provenienti dal proprio datore di lavoro. Il celebre tormentone di Paolo Villaggio, nella doppia veste di Fracchia/Fantozzi, risuona come l’arresa definitiva del povero impiegato di fronte allo strapotere finanziario e burocratico dei padroni. Svuotato di una propria volontà, bastonato dalla vita (non solo) lavorativa, fallito nei rari lampi di orgoglioso riscatto, a Fracchia/Fantozzi rimane soltanto l’ammissione della propria sconfitta, riconoscendo al nemico la qualità che, più di tutte, gli difetta: l’umanità.

Nel 1994 Einaudi pubblicava in un sottile volumetto i risultati di un concorso intitolato Una frase, un rigo appena. Scopo del concorso era scrivere in poche righe un racconto che avesse una storia e un senso compiuto. La raccolta veniva completata da una seconda parte in cui autori affermati selezionavano frammenti propri o di opere celebri che avessero la stessa caratteristica: contenere in poche frasi un’intera vicenda. Il libro è decisamente godibile, ma per stessa ammissione dell’editore non va oltre il divertissement: più si accorciano le storie, più si corre il rischio di scivolare verso l’aforisma, il motto di spirito o la ricerca dell’espediente.

Nel 1994 Einaudi pubblicava in un sottile volumetto i risultati di un concorso intitolato Una frase, un rigo appena. Scopo del concorso era scrivere in poche righe un racconto che avesse una storia e un senso compiuto. La raccolta veniva completata da una seconda parte in cui autori affermati selezionavano frammenti propri o di opere celebri che avessero la stessa caratteristica: contenere in poche frasi un’intera vicenda. Il libro è decisamente godibile, ma per stessa ammissione dell’editore non va oltre il divertissement: più si accorciano le storie, più si corre il rischio di scivolare verso l’aforisma, il motto di spirito o la ricerca dell’espediente.