di

Tonino Pintacuda -

pubblicato il 28 Marzo 2006

Prima o poi la domanda arriva: che cos’è una “storia”? Cosa cerchiamo in lei? Perché qualcuna ci rapisce, ci apre gli occhi e altre ci fanno pensare che abbiamo solo perso tempo a leggere l’ultimo libro consigliato dai critici parrucconi?

Questa è una domanda mastodontica. Di quelle che spiazzano. È come se, seduto davanti il riporto, la forfora e le caccole del mio prof (uno qualunque), dalla sua bocca laureata partisse una macro-domanda come: “Signor Pintacuda, mi parli dell’Essere”. Stesso identico imbarazzo: ci sono troppe cose da dire. E allora procediamo con ordine come ho appreso in questi lunghi pomeriggi curvati sui libri di filosofia e sotto la barba dei vari calendari di Frate Indovino.

Questa è una domanda mastodontica. Di quelle che spiazzano. È come se, seduto davanti il riporto, la forfora e le caccole del mio prof (uno qualunque), dalla sua bocca laureata partisse una macro-domanda come: “Signor Pintacuda, mi parli dell’Essere”. Stesso identico imbarazzo: ci sono troppe cose da dire. E allora procediamo con ordine come ho appreso in questi lunghi pomeriggi curvati sui libri di filosofia e sotto la barba dei vari calendari di Frate Indovino.

La prima cosa che ho chiesto al mio professore di Filosofia del Linguaggio nella primissima lezione è stata la soluzione del celebre paradosso del mentitore, avevo passato notti insonni a tentare di smascherare il mendace cretese. Il bello dell’Università è la luccicante capacità di rispondere con domande-guscio: dure, coriacee, solide fuori e dentro vuote. Proprio come la noce più bella che hai scelto dal cesto.

“Tutti i cretesi mentono.”

“Io sono cretese.”

Sbucciate voi sto gomitolo che già ho bruciato abbastanza sinapsi.

Arrivo dal Prof. e mi risponde col bicondizionale tarskiano, riducendo all’osso: l’autoreferenzialità conduce al paradosso. Il concetto di verità scivola via, sguscia sempre traslitterando di un livello, posso circoscrivere la verità di un’affermazione studiandola in un metalinguaggio di grado avanzato.

Ecco il problema, parlare di storie è lo stesso, tutto è “storie”. Le scuse che snocciolavo a mia madre quando sparivano i pandistelle o le invenzioni spudorate che svendo-evo-erò ai miei lettori, tutte storie. Storie, ecco cosa distingue l’uomo dagli altri primati, non è l’accoppiamento frontale Perché Piero Angela mi ha fatto sapere che anche i bonomo si accoppiano come noi, non è nemmeno la vocalizzazione, né tanto meno riconoscersi in uno spicchio di specchio.

L’uomo è un produttore di storie, costantemente rielabora quello che gli accade, l’IO vive e il ME rielabora, dattilografando solo le cose che meritano un posticino nella Memoria a Lungo Termine, il resto vola nel Cestino e da lì scompare. Produco storie dormendo: attraverso la soglia onirica ed ecco che sfavillanti ritornano facce, colori, sapori e scrivo e leggo e vivo, REM dopo REM.

Raccontiamo agli altri e a noi stessi sempre storie diverse, colorando la nostra quotidianità. Ci sono storie che ci restano addosso e altre che scivolano via. E c’è la Storia che prima sembrava immutabile e ora può pure lei essere rielaborata, riaggustata, sfumata, sfilacciata e ri-raccontata.

Mi ci romperò la testa sulla capacità di diffusione capillare delle storielle, viaggiano veloci di bocca in bocca, mail dopo mail e ci incrociano la vita e ritornano sul nostro cammino.

Storie come quelle che mio padre mi raccontava per evitare l’inevitabile trasloco notturno: cascasse il mondo, sino ai miei 5 anni notte dopo notte, imprecazione paterna dopo imprecazione paterna, dovevo passare dal lettino al lettone e lì, beato, m’inventavo le MIE storie. Storie che poi facevo interpretare alle ombre che abitavano (e penso abitino ancora) lo specchio sul comò.

Ho dovuto affrontare una Storia per accedere alla primina, la storia di una barchetta di carta che becchettava (mi sa che Steve King ha preso da lì lo spunto per l’incipit di IT), il sadismo dei maestri era senza fine, avevano escogitato un dettato zeppo di parole come Becchettio, Sciabordio, Rollio e Gocciolio. Parole che da allora ho rincontrato solo tra le pagine più soporifere di MOby Dick. Il dettato finiva tragicamente con un vento maligno che metteva tutto a SOQQUADRO.

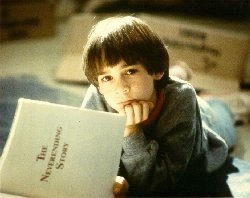

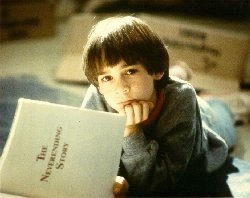

E poi c’è Ende con la sua STORIA INFINITA e il successo dell’eroico affabulatore Bastiano Baldassare Bucci che ripopola il vuoto di Fàntasia con le SUE storie. Storia dopo storia il nulla arretra e il vento lo soffia via, lontano, al di là dei pianeti e delle stelle conosciute. E vola via pure Bastiano sulla schiena pelosa del suo Fortunadrago.

Sono TUTTE STORIE che (ci) raccontiamo per riempire quei giorni che ci separano dalla fine della NOSTRA storia. Pensandoci bene la luce cattiva dell’ovvietà ci fa spesso dimenticare che tutta la nostra vita è una storia unica. Magari con migliaia di punti d’intersezione con altre vite ma sempre unica e inimitabile. Si è intrecciata anche la mia con la vostra per il semplice motivo che nel vostro QUI e nel vostro ORA mi state leggendo.

Quando chiederò al mio serpente giallo di alleggerirmi da questa buccia di ossa, organi e tessuti lampeggerà semplicemente la parola fine, come nei vecchi film che passano in tivù, caratteri quadrati bianchi su sfondo blu.

Chissà, forse qualcuno mi ricorderà nelle SUE storie.

62 pagine e un nuovo menabò disegnato da

62 pagine e un nuovo menabò disegnato da  Il nostro futuro sarà forse scritto in latino? Nel mondo occidentale globalizzato e informatizzato può esserci ancora spazio per la lingua dei nostri antichi padri? Forse sì, o comunque è questa la scommessa di Rosa Elisa Giangoia, professoressa di lettere (e di latino, ovviamente) nei licei di Genova e scrittrice, giunta al suo terzo romanzo che, non per sbaglio ha vinto, da inedito, il primo premio al Concorso Internazionale «Città di Salò 2004». Il latino è il vero protagonista di questa delicata storia di amore, una lingua che oggi è davvero (e non solo nella finzione letteraria della Giangoia) molto usata nel variegato mondo di Internet, proprio come forma di comunicazione universale che, attingendo dal passato, unisce davvero tutte le culture; una lingua che unisce senza cancellare le realtà particolari.

Il nostro futuro sarà forse scritto in latino? Nel mondo occidentale globalizzato e informatizzato può esserci ancora spazio per la lingua dei nostri antichi padri? Forse sì, o comunque è questa la scommessa di Rosa Elisa Giangoia, professoressa di lettere (e di latino, ovviamente) nei licei di Genova e scrittrice, giunta al suo terzo romanzo che, non per sbaglio ha vinto, da inedito, il primo premio al Concorso Internazionale «Città di Salò 2004». Il latino è il vero protagonista di questa delicata storia di amore, una lingua che oggi è davvero (e non solo nella finzione letteraria della Giangoia) molto usata nel variegato mondo di Internet, proprio come forma di comunicazione universale che, attingendo dal passato, unisce davvero tutte le culture; una lingua che unisce senza cancellare le realtà particolari. Percorrendo un cammino a ritroso troveremmo che presso date civiltà l’uso della scrittura fu inizialmente legato a necessità di controllo politico-economico da parte di un potere centrale su un territorio ad esso soggetto, ma chi e quando per la prima volta nella storia della letteratura occidentale diede spessore culturale a quel gesto di indubbia utilità pratica? Perché e in quale contesto una tale istanza poteva sorgere?

Percorrendo un cammino a ritroso troveremmo che presso date civiltà l’uso della scrittura fu inizialmente legato a necessità di controllo politico-economico da parte di un potere centrale su un territorio ad esso soggetto, ma chi e quando per la prima volta nella storia della letteratura occidentale diede spessore culturale a quel gesto di indubbia utilità pratica? Perché e in quale contesto una tale istanza poteva sorgere?  Questa è una domanda mastodontica. Di quelle che spiazzano. È come se, seduto davanti il riporto, la forfora e le caccole del mio prof (uno qualunque), dalla sua bocca laureata partisse una macro-domanda come: “Signor Pintacuda, mi parli dell’Essere”. Stesso identico imbarazzo: ci sono troppe cose da dire. E allora procediamo con ordine come ho appreso in questi lunghi pomeriggi curvati sui libri di filosofia e sotto la barba dei vari calendari di Frate Indovino.

Questa è una domanda mastodontica. Di quelle che spiazzano. È come se, seduto davanti il riporto, la forfora e le caccole del mio prof (uno qualunque), dalla sua bocca laureata partisse una macro-domanda come: “Signor Pintacuda, mi parli dell’Essere”. Stesso identico imbarazzo: ci sono troppe cose da dire. E allora procediamo con ordine come ho appreso in questi lunghi pomeriggi curvati sui libri di filosofia e sotto la barba dei vari calendari di Frate Indovino. Mentre nell’assolata e affollata Dallas il più “giovane” Presidente degli Stati Uniti cadeva sotto i colpi di ignoti sicari, dall’altra parte dell’oceano, si spegneva, nel silenzio della più profonda solitudine, un oscuro vedovo e professore di filologia di Cambridge: Clive Staple Lewis, per gli amici, “Jack”. Sette giorni dopo, il 29 novembre di quell’anno, Jack Lewis avrebbe compiuto 65 anni essendo nato esattamente cento anni fa, a Belfast. Ma chi fu questo professore dal nome così comune?

Mentre nell’assolata e affollata Dallas il più “giovane” Presidente degli Stati Uniti cadeva sotto i colpi di ignoti sicari, dall’altra parte dell’oceano, si spegneva, nel silenzio della più profonda solitudine, un oscuro vedovo e professore di filologia di Cambridge: Clive Staple Lewis, per gli amici, “Jack”. Sette giorni dopo, il 29 novembre di quell’anno, Jack Lewis avrebbe compiuto 65 anni essendo nato esattamente cento anni fa, a Belfast. Ma chi fu questo professore dal nome così comune?