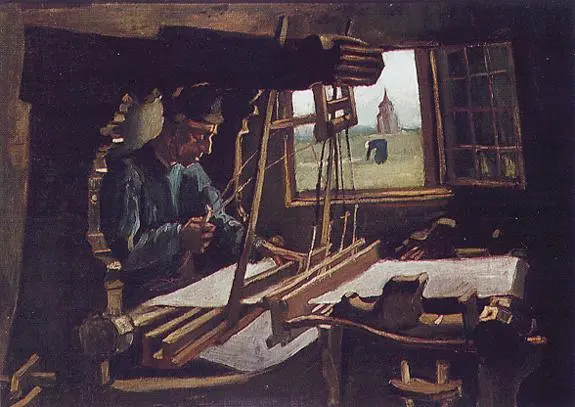

Il telaio

attraverso una finestra, V. Van Gogh, 1884.

“Conosci disegni di tessitori? Io ne conosco ben pochi.” Così recita la lettera del 2 gennaio 1884 che Vincent Van Gogh manda a suo fratello Theo dal villaggio di Neunen, e continua: “Questa gente è difficile da disegnare perché le stanze sono piccole e non è possibile arretrare abbastanza per disegnare il telaio, e credo che questa sia la ragione per cui i tentativi di dipingerli sovente non riescono. Qui tuttavia, ho trovato una stanza nella quale ci sono due telai e dove si può fare“. Come tutti i grandi progetti, anche Van Gogh ne iniziò uno con un atteggiamento che non può dirsi tra i più ottimistici. Ma cosa sarà successo dopo, visto che tra il dicembre del 1883 e l’agosto del 1884, dipinse 10 quadri e 16 disegni a penna e ad acquerello di questa “gente difficile”? Cosa avrà rapito la sua attenzione?

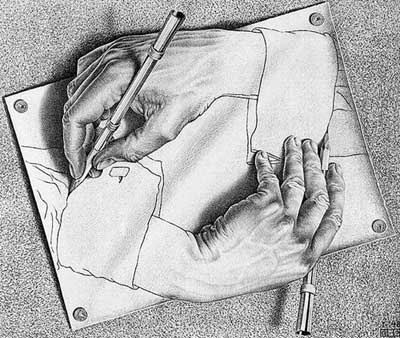

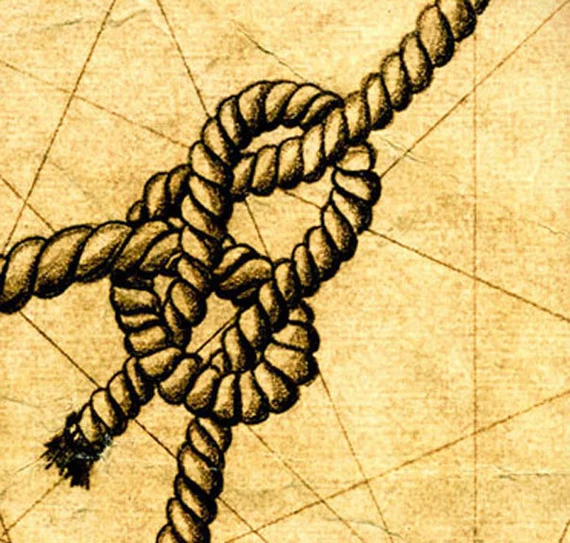

Nei mesi appena trascorsi abbiamo parlato di filo, l’unità che crea la tela; di intreccio, l’ordine (o il disordine) che definisce il disegno; di nodi da sciogliere o stringere; della mano che tutto decide. È arrivato il momento di chiamare in causa la struttura intorno alla quale hanno ruotato tutti questi elementi: il telaio. La natura del telaio è in realtà duplice: è uno strumento in grado di mettere insieme i singoli elementi e trasformarli in una cosa nuova, inesistente senza il giusto incastro delle sue parti; è una struttura, una base fondamentale dalla quale partire per aggiungere il resto dei componenti. Il primo intreccia ed unisce, il secondo definisce e sostiene.

[Continua »]